NTTファシリティーズとデロイト トーマツ コンサルティングは2023年4月から、省エネ建築物の新築・改修による効果を総合的に定量評価する指標Non-Energy Benefits(NEBs:ネブズ)の開発に取り組んでおり、2024年12月に全12指標を整備・策定した。指標開発の経緯や狙い、エネルギー削減効果以外の副次的効果も評価対象とするNEBsについて開発担当者に聞く。

光熱費削減以外の健康増進や知的生産性の向上など副次・間接・相乗効果にも注目

――Non-Energy Benefits(NEBs)の指標を開発するに至った背景、狙いについてお聞かせください。

NTTファシリティーズは、ZEBプランナーとして、早くからZEBの設計・監理を手がけてきました。基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減をめざすZEBは、環境性能でいけば高い目標。それを実現しようとするともちろん追加で費用もかかっていきます。環境に良い設備でもお客さまに提案した時に“いいね、ぜひ!”とは、なかなかならないのが実情です。

国のめざすカーボンニュートラルにZEBが必要なことは分かっていても、なかなか進まないのが2020年頃の状況でした。

NTTファシリティーズ

カスタマーソリューション本部

プロジェクト開発部長

榎木 靖倫 氏

ZEBなどの環境性能に優れた建物の投資対効果は、CO2削減量やエネルギー消費量で評価されることが多く、そこから見える効果は限定的です。一方で、実際の効果はそれだけではなく、環境性能に優れているからこそ、オフィス環境の向上による従業員の健康増進、知的生産性の向上、エンゲージメント向上による離職率低下など、多くの副次・間接・相乗的効果が見込めます。

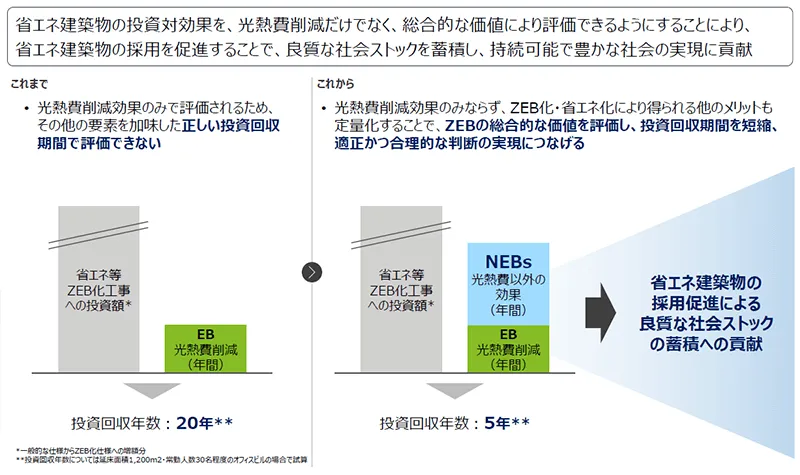

NTTファシリティーズがNEBsに取り組む意義 【出所:NTTファシリティーズ】

そこで、CO2削減や光熱費削減効果以外のNon-Energy Benefits(NEBs)と呼ばれる効果について定量評価することで投資対効果を見直し、ZEB導入の推進につなげられればと探り始めたのが、指標開発の背景です。

NEBs項目の分類・整理 【出所:NTTファシリティーズ】

開発にあたり、外部の幅広い知見を結集しないと突破できないということで、カーボンニュートラルの包括支援の経験やオフィスビルで働く従業員のウェルビーイングに関する知見が豊富なデロイト トーマツ コンサルティングとの共同開発に至りました。

――開発にあたり、両社の役割分担は?

榎木:ZEB化推進というところで、最初の課題感としては我々が持っていましたので、それを投げかけ、実際の現場に当てはめての確認は我々で行い、相談しながら進めていきました。

デロイト トーマツ コンサルティング

須永 優一 氏

投資回収年数の短縮を見える化

――NEBs評価指標の特長や活用のイメージについてお聞かせください。

榎木:特長は大きく2つかと思います。1つは、建築物のZEB化による価値を経営指標と紐づけて説明できるよう、ビルオーナーや従業員などのビル利用者だけでなく、地域社会、金融機関、株主・投資家、政府・自治体、取引先、顧客などを含むマルチステークホルダーを視野に、建物からもたらされる価値を網羅的に漏れなく拾いにいった部分。もう一つは、定めた12の指標について、評価を定量化していることです。網羅的に、かつ各項目を定量化することで、投資回収年数の短縮を見えるようにしました。

建物の改修やZEB化を進めていく場合、これまでの光熱費削減という評価だけでは、投資回収に20年強かかってしまうことになり、投資判断・経営判断としては難しい部分がありました。それが、NEBsの指標評価による効果も併せて定量的に示すことで、20年が5年、さらに短くなることもあります。このNEBsの評価指標を、投資の初期判断の部分でぜひ活用いただき、早い決断をしていただきたいと考えています。

須永:省エネ建築物の新築・改修の評価については、海外でも部分的に定量化を測るような仕組みはありました。しかし、建物のデータを入れると、項目に対して機械的に数字が出てくるもので、定量化のロジックの部分はブラックボックスとなっており、なぜその数値が出るのかまではわかりませんでした。

今回、我々の開発した12の指標では、各項目に対して算定ロジックも明らかにし、定量化の部分を精緻に行っていますので、“納得感”を持って使っていただけるかと思っています。

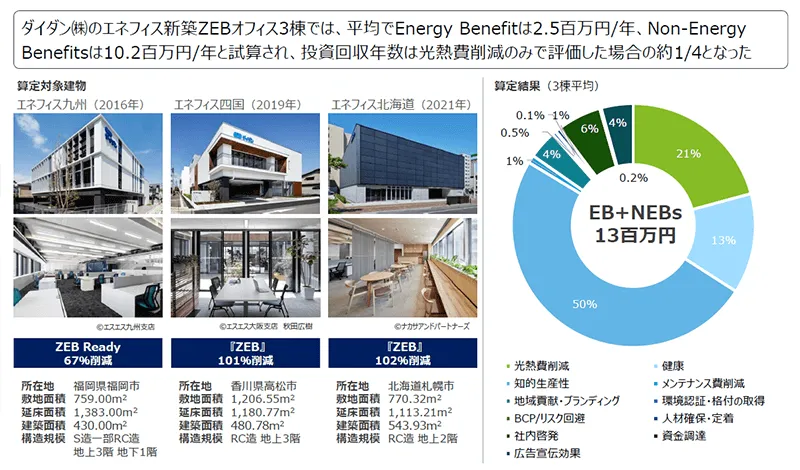

算定事例(新築):ダイダン 【出所:NTTファシリティーズ】

自社施設で実証実験を行い“納得感”のある指標評価を追求

――12の評価項目はどのように決めたのですか?

榎木:ステークホルダーに対して価値を提供していくという発想のなかで、デロイト トーマツから“ステークホルダーの捉え方をもう少し広げてみては”と提案をいただきました。省エネ建築物の恩恵を受けるのは、ビルオーナーやそのビルで働く従業員だけではない。建物は社会的に責任のあるものですから、地域社会に対しても政府・自治体に対してもいいものを作る必要があります。資金調達におけるESGやSDGsの観点から金融機関も視野に入れる。どこまでのステークホルダーを対象にするのかを考えながら、マルチステークホルダー向けの価値、ベネフィットを作っていくという発想で、評価するべき12の項目を絞り込んでいきました。

NEBsとして洗い出した12の指標の効果については、価値提供の対象となるステークホルダーごとに大きく〈人材価値の向上〉〈事業への貢献〉〈社会的責任の遂行〉〈企業価値向上〉〈経費削減〉5グループに分類をしています。

例えば、政府・自治体向けには〈社会的責任の遂行〉として、12の指標のうち“脱炭素排出量削減”の効果が大きく効いてくる。企業等のビルオーナー、ビルを利用する従業員を視野に入れれば、〈人材価値〉として“健康増進”“知的生産性の向上”“ 人材確保・定着”“社内啓発”などの項目が重要になっていくでしょう。

――指標を作る上で難しかった部分は?

結果は、建物のZEB化による追加投資額に対し、光熱費削減のみで投資回収を考えた場合の回収期間30年に対し、 NEBsの指標での算定では6年と、5分の1に短縮されました。

この建物では、働く時間や場所を自分で選べるABW(Activity BasedWorking)なども導入したことで、異なる部門同士のコミュニケーションが1.9倍活性化。当センターに勤務する研究者の特許出願件数は、当センター勤務前と比較し2.6倍に増加しているなど、“知的生産性の向上”が見られ、実際に出てきた数字でロジックを考えながら、効果や算定式の定義を進めてきました。

NTTファシリティーズ

カスタマーソリューション本部

プロジェクト開発部 CRE戦略部門

高橋 泉美 氏

気づかなかった価値を浮かび上げる

――2024年1月には、ダイダンが所有するZEB認証オフィス3棟で、NEBsの12指標による定量評価を行ったと発表されています。

榎木:ダイダンの所有する、ZEB認証取得のオフィス3棟(九州・四国・北海道)については、NTTファシリティーズがZEB設計・監理を行いました。

ダイダンは、業界に先駆けて自社ビルのZEB化に取り組み、省エネ建築物の普及に向けた継続的な技術開発を行っています。この取り組みでは、NEBsの指標を用いて建物の総合的な価値を算定し、ZEB化に対する投資効果の適正な評価を行いました。

本取り組みでは、3ステップの構成で、NEBsを定量化しました。STEP1では、公開情報(延べ床面積、主要設備の竣工データベースなど)をもとに算定。STEP2では、内部情報(設備運用時間・エネルギー消費量などの施設設備情報/従業員に関する情報など)と社員への環境満足度アンケートによる算定。STEP3では、現地視察による施設設備利用状況確認や従業員へのヒアリングなどを行い、算定の精緻化を測りました。

評価の結果は、1,200㎡のオフィスビルで、エネルギー削減効果は建物全体で2.5百万円/年、ZEB導入による光熱費以外の副次・間接・相乗的効果は建物全体で11.2百万円/年と推計。エネルギー消費量のみで試算した投資回収年数に比べ、NEBsを含めた投資回収年数は約5分の1に短縮されました。

――BELSやGRESBと言った環境認証や不動産認証とNEBsの違いは?

榎木:マルチステークホルダーへ向け、それぞれのベネフィットを考えた場合に、結果的にエネルギー効率以外の効果もあるというのが、NEBsの発想です。カーボンも大事だけど、それ以外も大事だと。ZEB化や省エネ建築物による、気づいていなかった価値を浮かび上がらせて、“納得感”を伴った定量評価をするところがチャレンジングな部分かと思います。こうした指標を広めていくことで、“カーボンでない他の部分を大事にしてZEB化した結果、カーボンも抑制できる”といった主従の逆転も、十分あり得ると想定しています。

世の中の環境認証などの評価ポイントは一通り見て開発しており、それらと別物というよりは、一緒になってこうした評価を世の中に広めていければと考えています。

運用に活用し、価値を高め続ける

――NEBs指標の今後の活用、展望を。

須永:今後は、このNEBs指標を測るだけでなく、運用段階で高め続けるところに活用していただきたいと思います。建物は、長く残るものですので、良質な環境を提供するストックをしっかり作って次世代に残していくところが重要です。そこに貢献していくものとし て、NEBsは非常に大事かと思います。

また、少子高齢化、労働人口の減少が起こっていくなか、結果として〈人〉に係る部分がNEBsの割合としては大きくなっていくかと思います。NEBsという総合的な目線を持って建物を作っていくことで、しっかりと人が活躍できるような建物の在り方を実現していくことができるかと思います。

高橋:NEBsについては、リリース後の反響が高く、“算出してほしい”といった声が多く聞かれます。このNEBsを通じてZEB推進はもちろん、ウェルビーイングといった働く人が幸せになる、人に優しい建物を作っていければと考えています。

榎木:我々としては、このNEBsをファシリティ評価へいかに活かしていけるかがポイントとなります。企画・設計から構築、維持・メンテナンスまで、全体を通して総合的な価値を生み続けるところに、ぜひNEBsを活用していきたい。

特に、建物を作った後の運用面にフォーカスしていくことが重要です。NEBsを算出するためには多種多様なデータを集める必要があり、収集・蓄積したデータ分析から新しい気づきがあることを期待しています。建物が出来上がった後、上手く運用していくなかで、より価値を高めていくことをめざしていきたいと思います。

――本日は、ありがとうございました。

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。