2025年秋、神奈川県横浜市の大さん橋ふ頭で、太陽光発電と蓄電池を活用した再エネ100%で稼働する洋上浮体型データセンターの実証実験が開始される。海のポテンシャルを最大限に活用した、新たな発想のデータセンター。プロジェクトを主導する日本郵船とNTTファシリティーズが、実証実験の背景や狙い、未来の展望について談話する。

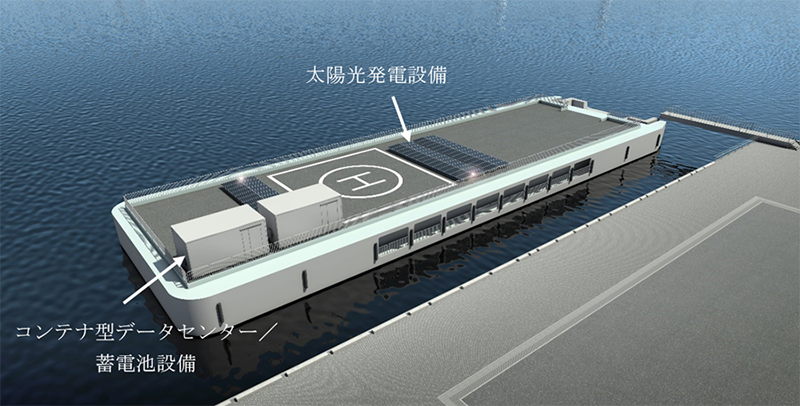

将来的にめざす「洋上浮体型グリーンデータセンター」のイメージ

洋上のグリーンデータセンター 世界初の実証実験を開始

――最初に、両社の脱炭素領域の取り組みについて教えてください。

日本郵船 大東鷹翔氏(以下、大東):日本郵船では、脱炭素に非常に力を入れており、特に洋上風力では北海道・秋田県と地域包括連携協定を結び、洋上風力発電向けの人員物資を輸送するCTV(クルートランスファーベッセル)の運航を手がけています。

日本郵船 森福将之氏(以下、森福):ゼロエミッションに関わる領域では、世界初のアンモニア燃料商用船を研究開発し、現在東京湾で曳船業務を行っているなど、脱炭素に資する取り組みを進めています。

NTTファシリティーズ 西田龍一氏(以下、西田):NTTファシリティーズは、建物の企画・設計・コンストラクションマネジメント・維持管理などのエンジニアリングサービスを提供しています。近年は「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)をキーワードに、建物における設計と維持管理の両輪でエネルギー消費を抑えていくことに取り組んでいます。中でもデータセンターは電力使用量の多い建物ですので、空調システムや電源エネルギーシステムを中心に施設全体の消費電力およびCO₂排出を抑制するべく、設計面とソリューション提供の両方の観点で取り組みを進めています。

NTTファシリティーズ 児玉和之氏(以下、児玉):ICT機器の設置は分散するより集約するほうが効率面では良くなります。ICT機器が集まっているデータセンターを、より効率良く設計・運用するという意味では、事業自体が脱炭素への貢献となっている面もあります。

――その中で今回、洋上浮体型データセンターの実証実験を開始する背景と狙いは?

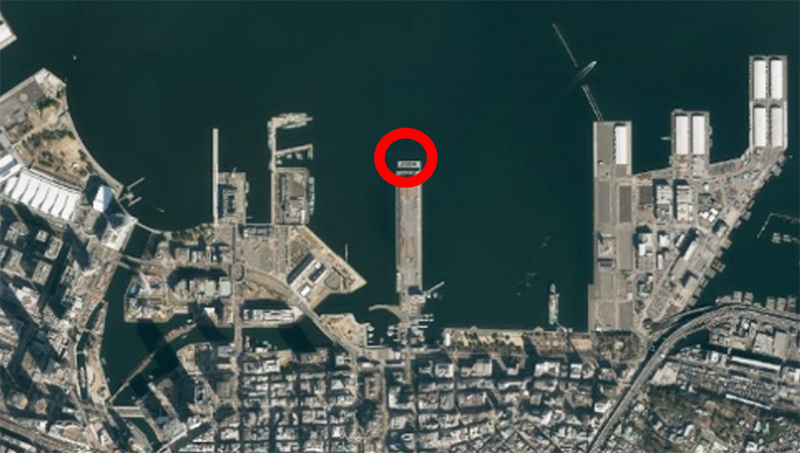

大東:日本郵船では、新規事業としてデータセンター事業を発起しました。洋上浮体型のデータセンターの構築については2022年から活動を開始。早期にNTTファシリティーズに共鳴いただき、その後、風力事業者のユーラスエナジーホールディングス、三菱UFJ銀行、カーボンニュートラルポートを推進する横浜市の賛同を得て、同市で実証実験をする形になりました。この実証実験は、海の上に浮いている浮体型のデータセンターとしてはアジア初となりますし、再エネを使ったゼロエミッションの『洋上浮体型グリーンデータセンター』という意味では、世界初となります。我々としては、データセンターの新しい市場を創っていくというのを、実証実験の大きな目的としています。

今回の実証実験を行う場所(中区海岸通1丁目1番地先)

陸から海へ社会問題を同時に解決

――プロジェクトの概要についてお聞かせください。

森福:大さん橋ふ頭に設置されている災害対策用のミニフロート(浮体式係留施設)を活用し、太陽光発電設備と蓄電池設備を活用した、再エネ100%で稼働するデータセンターを建設しています。2025年秋頃から約1年、洋上環境でも長期安定的に稼働できることを実証します。

実証実験のイメージ①

実証実験のイメージ②

――洋上に着目した理由は?

大東:データセンターは、日本の国力の維持・増強に欠かせない社会インフラとなっています。需要の高まりによって、用地不足や膨大な電力消費に伴うCO₂排出が課題となる中、海に出ていくことで、それらの課題を解決できると考えています。

西田:現在、データセンターを建設する上で課題となっているのが、建設工事従事者の不足、土地の不足、電力の不足などが挙げられます。これらは根本的な課題なので簡単には解決できず、ドラスティックに建設の前提をひっくり返していく必要があると考えています。

洋上にデータセンターを創ることで、それら全てを完全にクリアできるわけではないですが、多くの課題を解決できる可能性があると考えています。

――NTTファシリティーズは、早期にプロジェクトに賛同したと伺いました。

児玉:日本郵船から誘いを受け、この建設手法が〈データセンターの建設拡大とデジタル技術の発展〉と〈脱炭素化の推進〉という2つの社会課題を同時に解決する、有力な1つの手法になっていくのではないかと直感しました。特に、日本という海に囲まれた国で、海水や海洋資源を活用していくこと、さらにそれによって社会課題解決に貢献するという部分に可能性を感じています。それがまさに、今データセンターが抱えている課題にも合致していると考えています。新たなビジネスという部分についても、ぜひ一緒に取り組んでいきたいと考えています。

西田:私はこのプロジェクトの話を聞いたとき、とても有利な条件が揃っていると感じました。というのも、仮に当社が主導して洋上データセンターを実現しようとしても、当社が不慣れな海に関する課題を解決することはできません。したがって、日本郵船のように海に知見のある企業をプロジェクトに巻き込めるかどうかがポイントになると思われ、通常であればその対応に苦労するのではないかと想像します。それが、今回は日本郵船のほうから誘ってもらえているのですから、こんな都合の良いことはないと感じています(笑)。

データセンターの多様化に洋上という新たな提案を

――洋上データセンターが社会にもたらす価値は、どのようなものですか。

西田:陸地ではないことで実現されるパラダイムシフトによって大きな価値が得られると考えています。エネルギー調達、省エネ手段、建設手法を大きく変えられることで、グリーン化・建設とエネルギーコストの低減・工期の短縮が達成できます。また、データセンターは都心か郊外かなど、どこに建設するかによってサービスの質が変わりますが、陸上で建設した場合には基本的には動かすことができません。

一方、洋上であれば、仮にその場所での市場ニーズに沿わなくなった場合にはニーズに合う場所に移動させたり、場合によっては、違う国に移動させて使ったりすることも考えられ、国外も含めた新たなマーケットの創出につながる可能性もあります。

児玉:例えば、陸上の場合、免震構造が必要ですが、洋上であれば地震の影響は受けません。免震工事のための建設費、建設期間の削減につながります。

西田:その他、洋上では敷地形状の制約が基本的に存在しないため、個別設計を省略し、物理的な効率を追求しパターン化された設計を採用し、それを並べていくアプローチが取れます。究極に効率化されたモジュールを追求することが可能になる点は、設計費を含む建設コストの観点で有利ですし、そのモジュールをドックでプレファブリケートすることで現地作業を減らし、工期を短縮することもできます。

大東:我々としては、データセンターのイノベーションを起こせるのではないかと考えています。日本郵船の優位性を発揮することで、今は陸上が主流であるデータセンターを洋上に作る。データセンターという成長率の著しい業界・市場に新しいマーケットを創ることができると思っています。また、日本だけでなく海外においても非常に可能性は高いと考えます。こうしたノウハウを海外へ展開することは、日本の国力増強にもつながります。

森福:データセンターの構築に携わる人たちの協力体制を拡充できる点も大きいでしょう。陸上ではゼネコン・サブコンが組み立てていたものに造船業界が関わることになる。これは、日本の海事クラスターを盛り上げていく一助にもなると思っています。

我々としては、最終的にデータセンターを全て海に置き換えることをめざしているわけではありません。データセンターにも様々な用途があり、細分化が進んでいく中で、洋上でも受入れ可能なものについては、洋上データセンターで担っていく。マーケット全体の10%~20%を洋上データセンターで補完していければと。そうした世界観を将来的にはめざしたいと考えています。

ユーザー側の懸念の解消とルールメイキングがポイント

――洋上データセンターにおける課題は何だと考えていますか。

児玉:洋上にデータセンターを建設することに対し、ユーザーにも認知いただく必要があります。洋上環境がサーバーに与える影響、保守・メンテナンスの問題、津波や地震といった災害への対処。ユーザーの懸念を一つひとつ潰していくことが重要です。

それに向けた最初のステップとして、まずは洋上データセンターを実証する。今回、太陽光発電と蓄電池設備で系統に依存しないオフグリッドによる運用を行いますが、そうした部分を含め、実際に“できる”ことを示し、ユーザー側の懸念を払拭していく。その先に社会実装をめざしていきたいと思っています。

大東:両社での課題感は同じです。我々、海の業界の人間としては、洋上環境の弊害は少ないと考えています。日本郵船の船はサーバーを載せていますが、これまでの20年間における運航の中で、振動による故障や塩害被害で使えなくなったといった話は聞きません。そのため、海の上のデータセンターは可能だと考えていますし、これまでのノウハウが活かせる領域だと思っています。

森福:一方で、適法な状態でいかに長期安定的に運用できるかも重要だと考えます。まだ世の中にない浮体構造物、プラントですので、これが何にカテゴリされて、どういった要件をクリアし、日本沿岸および世界の水域で係留して運用していくのか。まだ誰も、ルールメイキングすらしていません。これを、日本国内から始めてグローバル展開するために、どんなルールに則って運用していくべきかを明確にしながら進めていくことがポイントかと思います。

グローバルで展開できる社会課題型の事業としての可能性

――今後の展望や普及への方向性についてお聞かせください。

大東:社会実装をいかに早くできるかが、非常に大切だと思っています。ユーザーだけでなく、自治体、データセンター業界、造船業界。そうした方々とやり取りをしながら、新しい市場を早期に形成することをめざしています。

森福:日本に固執せず、新しいマーケットをグローバルで展開していく。そして、それが社会課題解決型の事業であることが重要です。洋上データセンターを、そうした事業へと育てていきたいと考えています。

西田:データセンター構築を幅広く手がけるNTTファシリティーズとしては、洋上でのデータセンター建設を、その新たなスタンダードにしていきたいと思います。

児玉:データセンターの構築は現在、非常に活況で新築も多い。ただ、この新築ラッシュがどこまで続くか見えない状況下で、我々としては、さらにその先も見据えて戦っていく必要があります。そうした意味で、洋上データセンターも含め様々な可能性を検討していきながら、データセンターという市場で、我々の強みを発揮し続けていきたいと考えています。

――本日は、ありがとうございました。

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。