前回は、建築設計におけるBIM活用〈構造設計編〉について紹介しました。本稿では建築設計におけるBIM活用〈意匠設計編〉として、画像生成AIの活用について説明します。

画像生成AIを活用した新たな設計プロセス

当社では、設計初期におけるデザイン検討の支援ツールとして、画像生成AIの活用を推進しており、先進事例の収集や社内における試験的運用などを通して、全社的に活用可能なプロンプト(指示テキスト)集を作成しています。設計者のイメージをAIで具現化するための適切なプロンプトをナレッジとして蓄積し、誰もがAIを活用できる環境整備に取り組んでいます。

建築特化型の画像生成AI

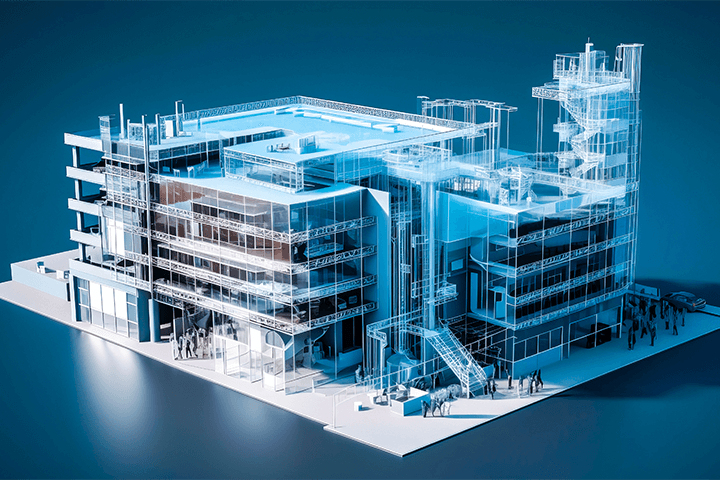

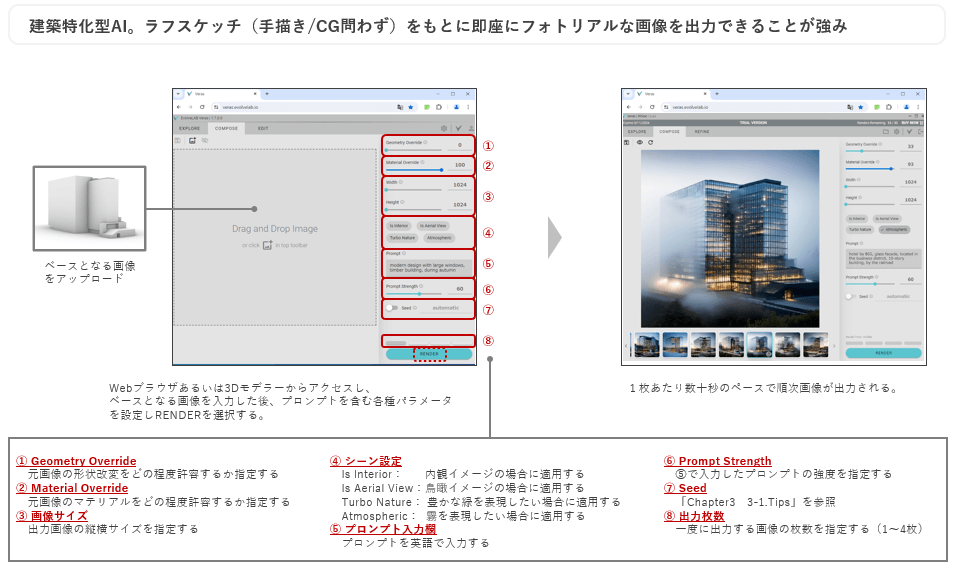

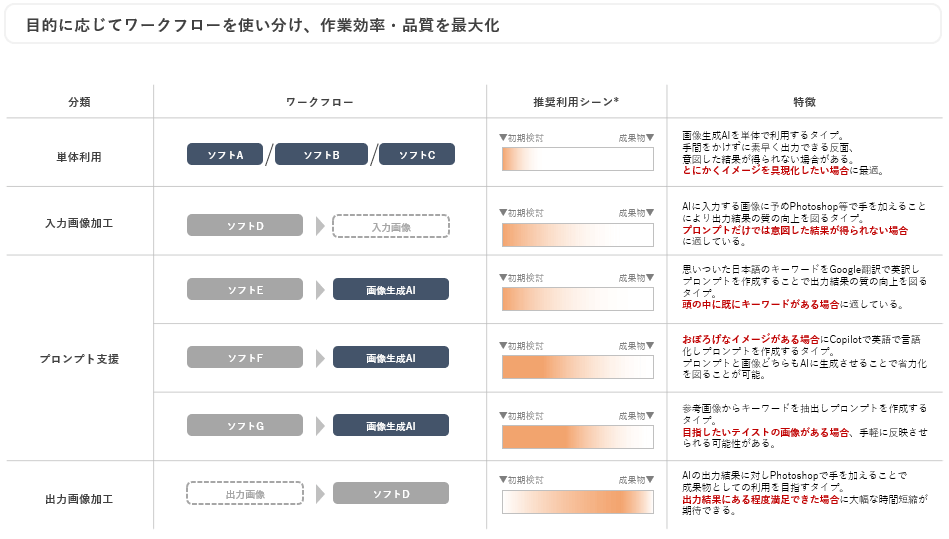

近年、多様な生成AIが生まれ、多くの企業がその活用方法を模索、検討しています。当社においても社内プロジェクトチーム発足、複数の画像生成AIを試験的に運用・検証し、自社の業務フローに最適なソフトウェアを選定しました。この画像生成AIは、ベースとなる3Dモデルやラフスケッチを読み込ませた後、プロンプトを入力するだけで、短時間かつ低コストでフォトリアルな3Dパースを生成できることが最大の特長です。3Dパースの作成は従来、モデリングツールを用いて細かな作業を繰り返す必要がありました。画像生成AIを活用することで、迅速に平面図や立面図では伝わりにくい完成イメージのビジュアル化が可能となり、デザインの方向性などにおける議論を早期に始めることができます。

例えば一つのモデルをベースとした場合、メタリック・コンクリート・木目など異なるテクスチャのバリエーションを同時に作成すると、温かみが必要なのか、あるいはスタイリッシュな現代的なデザインが適しているのか、さらにはコンセプトとの整合性が取れているのか、といったイメージを早い段階からすり合わせることができ、初期段階の検討において効率化を図ることが可能となります。

画像生成AIとの適切な対話

しかし、画像生成AIはまだ発展途上であるため、思い通りに使用するのは容易ではないのが現状です。例えば、簡易な画像を生成しようとしても意図しない要素が加わることがあります。また一方で、高難易度な大規模建築物や細かな内装など複雑な画像は高い精度で生成される場合もあります。多くの人が「指示通りに完璧な画像が得られる」と期待しがちですが、実際はAIを的確に使いこなすためには一定のノウハウが求められます。当社では、社内で蓄積されたそのノウハウを最大限活用するために「プロンプト集」の整備に取り組んでいます。画像生成AIにおいて、プロンプトの質は成果物の精度に大きな影響を与え、使用する言葉や情報の伝え方によって、出力される画像のクオリティや意図との一致度も大きく変化します。“柔らかさ”や“温かみ”など、私たちは感覚的で抽象的な表現を自然に使っていますが、AIはこれらの微妙なニュアンスを理解してくれません。そのため、用途や目的ごとに、建築の外観や内装、素材の質感、照明の演出など細かなカテゴリに分類したうえで、業務でよく使用するキーワードやお客様の要望傾向を分析し、誰もが手軽に扱えるよう、膨大なパターンに対応できる実践的なマニュアルの構築を進めています。

今後の展開

画像生成AIの導入・活用は、生産性の向上に大きく貢献します。従来の作業と比較すると、3Dパースの作成時間では、およそ9割(※)も短縮できます。さらに、マニュアルがあれば、専門知識が無くても簡単かつ迅速にアイデアを形にできるため、組織内での活用へも柔軟に対応が可能です。現在は、画像生成AIとBIMをシームレスに連携させる新しい手法の検証も開始しており、デザインの検討からBIMモデル構築までを、より一体的でダイナミックに進める新たなワークフローの構築をめざしています。一方で、画像生成AIはあくまで設計に込めた想いやお客様の期待を形にするための補助的な手段に過ぎません。画像生成AIの活用は効果的ですが、最終的なアウトプットには、設計者自身の考えだけではなく、お客様の課題解決に向けた最適な提案を行う姿勢も大切です。今後もAI技術を柔軟に取り入れながら、私たち自身の創造力を最大限に発揮し、より質の高い成果につなげていけるよう、取り組みを進めていきます。

※当社での実測値による

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。