消費電力を低減させる運用のアプローチ

データセンターの消費電力において,空調機の占める割合が高いことはよく知られています。大規模化・高密度化が進行する昨今では,空調の省エネによる効果は特に大きなインパクトを持ちますが,空調機の省エネを追求するためには高効率な機器を採用するだけではなく,運用面まで考慮したアプローチが求められます。

運用面のアプローチを考えるうえで,非常に重要な空調機の特性があります。空調機の能力や効率は一定ではなく,温度条件によって大きく変動するという特性です。一般的に外気温度は低く,サーバールームの運用温度は高いほど,室外に排熱しやすくなるため空調機にとって有利な運転条件になり効率は高くなります。外気温度についてはデータセンターの建設地で決まるため,運用でコントロールできるサーバールームの運用温度をできる限り高くすることが空調にとっては好ましい運用条件となります。

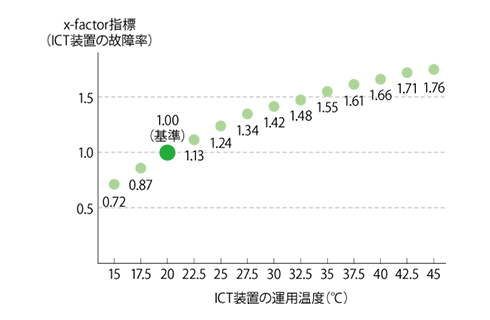

しかし,サーバールームの運用温度の上昇は半導体デバイスの劣化速度を早め,故障率を高めます。

図1 ASHRAE TC9.9が提唱するx-factor

- *ASHRAE TC9.9:アメリカ暖房冷凍空調学会の技術委員会

サーバールームの運用温度を動的に変化させる

これまでは,サーバールームの運用温度を一定に保つことが一般的でした。しかし,外気温度は季節や昼夜で変動し,それに伴い空調機の効率も変化するため,サーバールームの運用温度を固定し続けることが好ましいとは言い切れません。

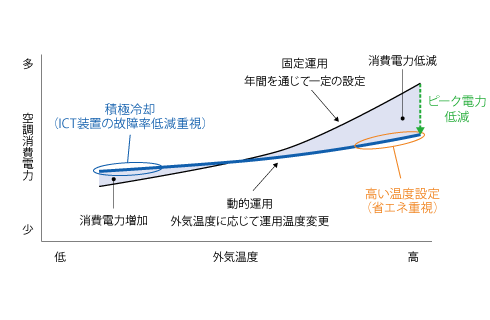

NTTファシリティーズでは,x-factorを指標としてサーバールームの運用温度がICT装置に与える影響を考慮しつつ,外気温度の変動による空調機の特性の変化に応じて運用温度を動的に変更するアプローチを提案しています。これにより,ICT装置の信頼性の維持と,より一層の省エネが期待できます。そしてこのアプローチは,温度環境変動に伴う効率の変化が大きい空調機ほど有効になります。

間接蒸発冷却式空調機への適用

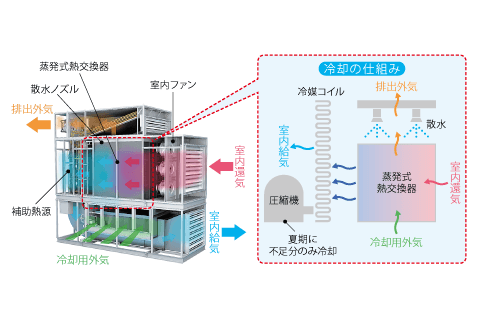

運用温度を動的に変更させるアプローチを,欧米のデータセンターを中心として急速に導入が進んでいる間接蒸発冷却式空調機(以下,IEC)を一例として紹介します。

図2 IEC(間接蒸発冷却式空調機)の概要

つまり,中間期~冬期にはICT装置の故障率低減を重視し,夏期には空調消費電力の増加抑制を重視する運用です(図3)。

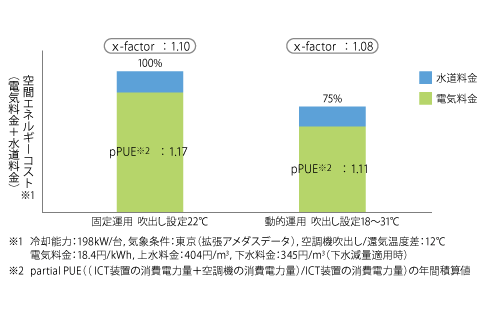

図4は,IECの吹出し温度を年間を通じて22℃で固定する場合(以下,固定運用)と,外気温度に応じて18~31℃まで動的に変動させて運用する場合(以下,動的運用)のエネルギーコスト比較の試算結果です。動的運用の場合,固定運用と比較して25%ものエネルギーコストを削減できる結果となりました。空調のハードウェアは同一のまま,運用のみを変更することによって得られる効果なので,非常に価値のあるものといえるでしょう。

さらに注目すべきは,x-factorの値です。固定運用では1.10でしたが,動的運用では1.08にまで改善されています。動的運用においては,夏期に運用温度を31℃まで緩和する状態を含みますが,冬期において積極的に冷却を行うことで,年間通算ではICT装置の故障率低減と省エネ推進が両立できることを示しています。

また,夏期の空調消費電力抑制によりピーク電力を含めて低減できているため,空調用電源設備容量の低減につながり,構築コストの低減やICT装置容量の増加といった経済価値の高い効果も得られます。

図3 運用温度の動的設定の効果イメージ

図4 固定運用と動的運用のエネルギーコスト比較試算結果

省エネの追求のために

運用温度を動的に変化させるというアプローチは,固定温度設定が基本だった従来の運用とは一線を画すものです。データセンター空調の省エネ化に向けた営みが,これまでも弛まずに行われてきている以上,さらなる省エネ推進のためには,現状を超える変革が必要であるとNTTファシリティーズは考えます。

最新のコラムや導入事例をメールマガジンで配信いたします。