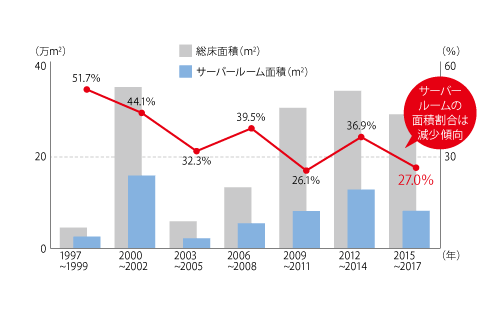

高密度化を背景としたファシリティスペースの増加

図1 新設データセンターの総床面積の推移

LIBがデータセンターへもたらす価値

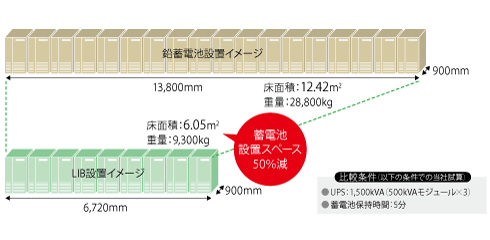

LIBは鉛蓄電池と比較してエネルギー密度が高いため,設置スペースを半減させることができます(図2)。また軽量化できるため,床荷重などの建物負荷を軽減すると共に,搬入・据付も容易となり工期も短縮されます。

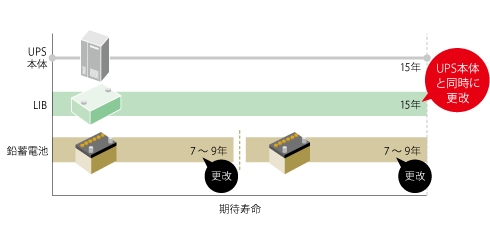

LIBは鉛蓄電池よりイニシャルコストは高くなりますが,長寿命のためUPS本体の耐用年数である15年間のライフサイクルコストでは蓄電池交換費用が不要となり,同等以下とすることができます(図3)。そのイニシャルコストも電気自動車やハイブリッド車などの産業用LIBの利用拡大で低下傾向にあり,NEDO*も2020年頃には鉛蓄電池以下となると予想しています。ライフサイクルコスト低減効果は今後さらに大きくなると期待されます。

運用面でのメリットもあります。鉛蓄電池は外部から劣化傾向が把握できないため定期的に点検する必要がありますが,LIBは熱暴走などの異常を防ぐ機能として,BMU(バッテリーマネジメントユニット)を具備し,電池温度や電圧,電流などを計測・監視していることから蓄電池の残容量を常時把握できます。

また,蓄電池交換時における停電作業回数を低減できるのも大きなメリットです。

- *NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

図2 設置面積の比較イメージ

図3 耐用年数の比較

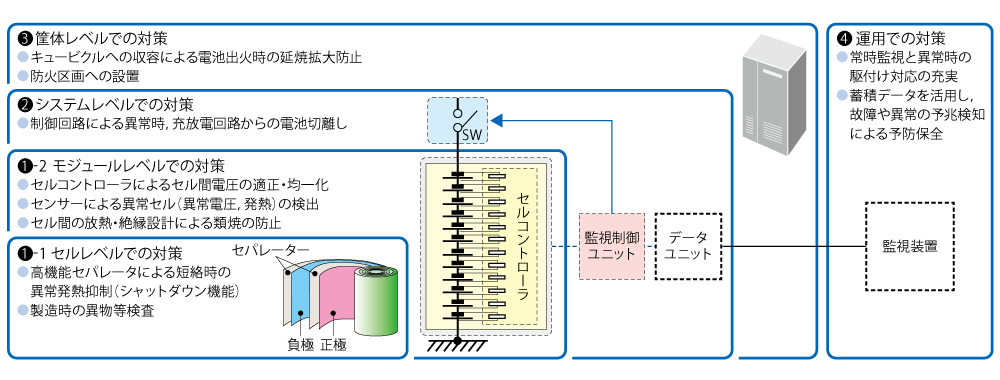

LIB導入に際して必要となる検討要素

LIBに含まれる電解液は可燃性で,消防法上では軽油等と同じ第四類第二石油類に該当し,消防法や建築基準法の関連法令の制限を受ける場合があるため,事前の検討が重要です。性能・安全性(保護機能)については規格が整備され,蓄電池セル,モジュール,制御システム,筐体など多面的に改良されており,熱安定性が高く,熱暴走しない製品が出荷されています(図4)。万が一発熱,発火した場合でも現行の消火設備が有効に機能することが消防庁から報告* されています。

- *消防庁から報告:東京消防庁予防部「リチウムイオン電池を用いた蓄電池設備の普及に対応した火災予防対策等検討委員会報告書」(2011年)

図4 安全対策例

LIBへのアプローチ

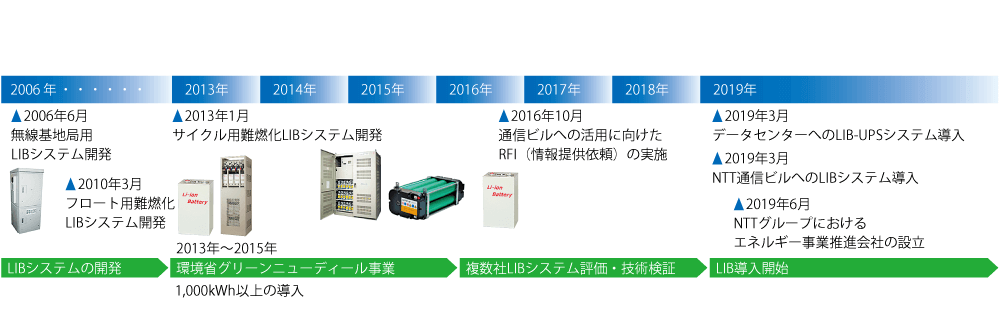

NTTファシリティーズは,約3万装置の蓄電池を保守しており,日本全国の通信ビルやデータセンターへ蓄電池を導入,運用・保守してきた実績とノウハウがあります。LIBについても2006年に無線基地局向けに開発して以降,技術検証・評価を継続しており,2013~2015年の環境省グリーンニューディール事業*においては1,000kWh以上のLIBシステムを導入しました(図5)。

データセンター向けのLIB搭載UPSシステムの導入実績も有しており,導入に際して国内外の複数メーカーの技術検証・評価を行っています。当社独自の基準による安全性確認試験や寿命試験を実施し,15年間の運用に耐えられるシステムを提案しています。

ライフサイクルコスト低減の検討や法規制への対応,建物設計への反映,運用面の体系化などの蓄積されたノウハウを最大限に活用し,データセンターファシリティのリーディングカンパニーとして社会に貢献し続けていきます。

- *環境省グリーンニューディール事業:正式名称は「再生可能エネルギー等導入推進基金事業」。避難所や防災拠点において,災害時等の非常時に必要なエネルギーを確保するため,再生可能エネルギーや蓄電池,未利用エネルギーの導入等を支援する事業

図5 NTTファシリティーズの取り組み

最新のコラムや導入事例をメールマガジンで配信いたします。