「組織や従業員の能力を最大限に引き出すにはどうすればよいのか?」。人的資本経営を実践する多くの企業が、こうした問いに直面しています。経営者や管理職、総務・人事などの組織運営に携わる部門は、「人」の可能性をどのように扱えばよいのでしょうか。「適合・不適合」の概念を基に個人と組織の関係性を研究している、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科の特任教授・山﨑京子さんにお話を伺いました。

所属する大手企業が経営破綻。個人と組織の「適切な距離感」を考えるように

私は立教大学ビジネスデザイン研究科で「個人と組織の適合・不適合」を主要なテーマとして研究しています。その一方で、人材マネジメントの専門団体「日本人材マネジメント協会(JSHRM)」の理事長として各種調査や提言活動にも従事し、日本における人材マネジメントの専門性向上および啓発にも取り組んでいます。

個人と組織の関係性に着目したのは、実務家時代の経験が原点です。私はキャリアの初期、世界でトップシェアを争う外資大手の自動車メーカーの日本法人に勤務していました。しかし、その企業は2000年代末に経営破綻し、日本法人もその数年前から大幅縮小の憂き目に遭いました。

当時の上司や同僚たちはキャリアを断たれ、心身に不調をきたす仲間もいました。私は「世界最先端の知見を取り入れ、優秀な人材が集結している組織が、なぜ経営破綻したのだろう」と強い疑問と憤りを感じながらも、個人が組織を盲信する危険性を認識するようになりました。こうした経験から「個人と組織の適切な距離感とは何だろうか」といった問いを探求するようになったのです。

現状に違和感を覚える「不適合」は、組織変革の原動力になり得る

その後、研究者となり、自身の研究テーマを模索する中で「個人と組織の適合・不適合」というテーマにたどり着きました。組織行動論において、「P-Oフィット」*¹という概念があります。私は、この「個人」と「組織」に加えて「外部環境」という変数を置くことでモデルを拡張し、3つの要素の適合・不適合が、個人や組織にどのような影響を与えるかを分析することにしました。

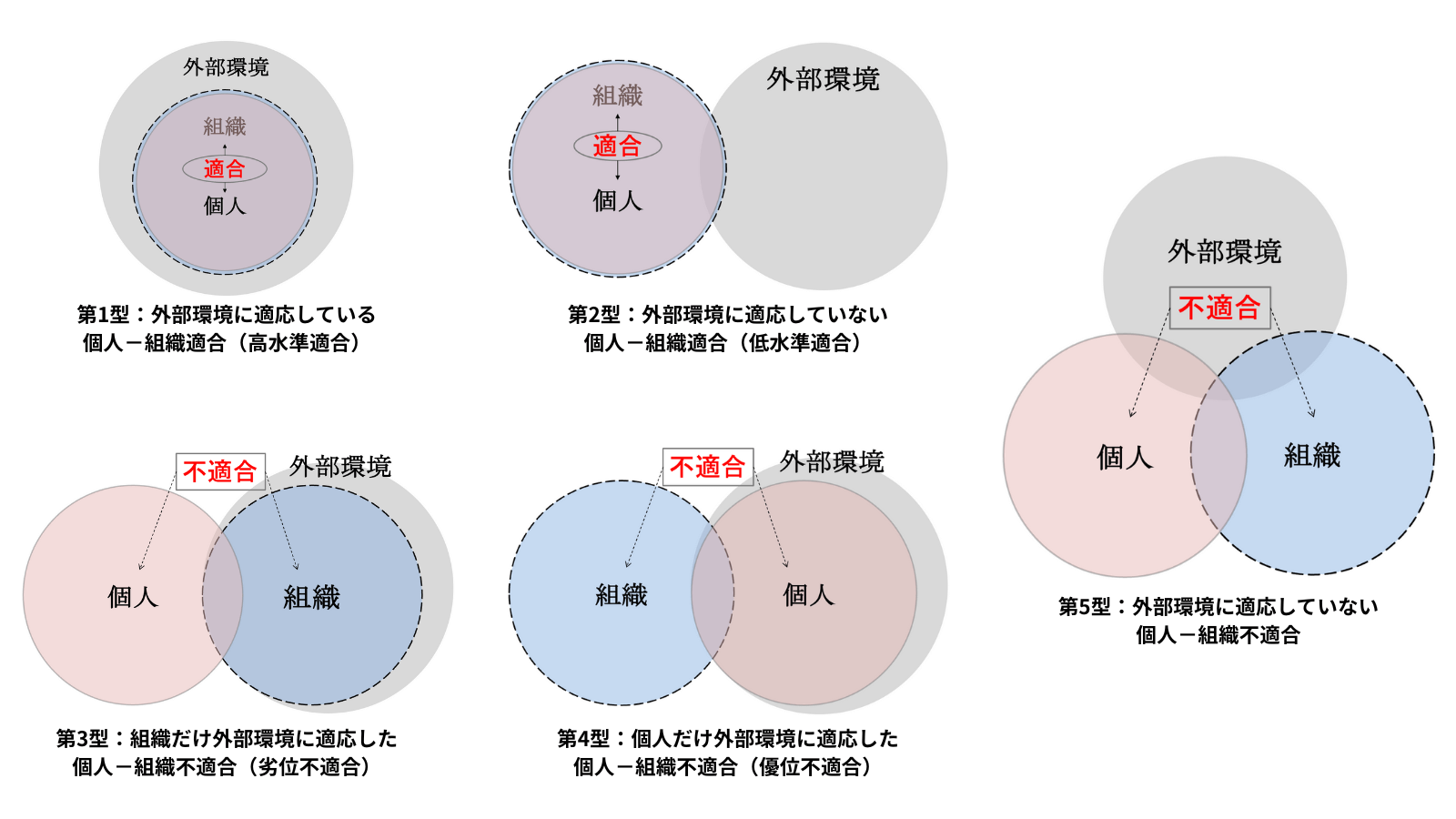

「個人と組織の適合・不適合」における、個人、組織、外部環境の関係性モデル

「個人と組織の適合・不適合」では、個人、組織、外部環境の関係性を、5つの類型で表現し、個人と組織については「適合・不適合」、それらと外部環境の関係性については「適応・不適応」という言葉で表現しています。

第1型は、3つの要素がすべて適合している状態です。個人の価値観や特性が、組織の文化や方針に違和感なく適合しており、その両者が外部環境に対して適応しています。従来の組織行動論やマーケティング論では、この第1型が組織にとって望ましい状態とされています。

しかし、個人、組織、外部環境はそれぞれ動的な要素であり、常に重なり合っているわけではありません。例えば、個人と組織が適合したまま外部環境が変化すれば、第2型に変わり、組織と個人は適合しているけれど、外部環境に対しては不適応な状態になります。別の言い方をすれば「個人と組織がともに時代の変化に取り残された状態」と表現できるでしょう。昨今、コンプライアンス違反で社会から強い批判を受ける企業が増えていますが、そうした組織は第2型に当てはまることが多いと思います。

次の第3型と第4型は、個人と組織のどちらか一方は外部環境に適応しているものの、他方は不適合な状態にあります。第3型は、組織は外部環境に適応していますが、個人は外部環境に適応できず、組織とは不適合な状態です。例えば、組織がジョブ型雇用などの時代の要請に合わせた戦略や方針を打ち出しているのに、個人はその動きに追いついていない状況などが想定されます。

一方の第4型は、個人は外部環境に適応しているものの、組織が外部環境に適応できず、個人と不適合な状態です。具体的には、従業員が越境学習や出向などを経験して組織外の外部環境を学習した状態が想定されます。世の中のトレンドや先端的の知見を学んで元の組織に戻ってくると、旧態依然とした組織に対して不適合を感じやすいと言われています。

そして、個人と組織と外部環境のすべてが不適合の状態にあるのが第5型です。これは破綻寸前の行き詰まった組織と、エンプロイアビリティ*²を失った個人をイメージすると分かりやすいと思います。

これら5つの類型の中で私が注目したのが、第3型と第4型です。なぜなら、心理学者のフェスティンガーが提唱した「認知的不協和理論」*³によれば、人間は不適合による不快を感じると、不快感の解消のために何らかの行動を起こす、つまり「ダイナミクス」*⁴が発生するとされているからです。

この理論に紐付けて考えると、第3型のように個人が組織や外部環境に不適合、不適応であれば、学習や研修を受講するというダイナミクスが生じます。一方で第4型のように個人が外部環境に適応していれば、組織を変えようとするダイナミクスが生じ、組織変革の原動力にもなり得るでしょう。

これまでの組織行動論では「不適合は望ましくない」とされてきましたが、不適合によって個人が組織に揺らぎを与える側面もあることを議論したのが私の研究です。つまり不適合は、組織に何らかのダイナミクスを生み、事業や人材をより強靭なものにする可能性を秘めているのです。

*1 P-Oフィット:Person-Organization fit。個人の価値観や特性が組織の文化にどの程度一致しているかを表す概念。

*2 エンプロイアビリティ:employability。雇用される能力のこと。

*3 認知的不協和理論:自己の中に矛盾するふたつの認知が生じたときに出現する不快感に関する理論。

*4 ダイナミクス:変化や相互作用などを示す言葉。

人的資本経営が「外部環境への適応」を加速させる

では、個人や組織の不適合を外部環境へ適応させるダイナミクスを生むためには、どのような取り組みが有効でしょうか。私は人的資本経営が一つの手段になり得ると考えています。

人的資本経営は、自社の「人への投資」を、所定の指標などを通じてステークホルダーにアピールする取り組みだと言えます。これまでの議論で用いてきた「外部環境」を「ステークホルダー」と言い換えたとき、人的資本経営は「ステークホルダーが個人や組織の活動をモニタリングしていることを自覚し、個人と組織が共に社会からの期待に応えようとする取り組み」と言い換えられます。つまり、個人と組織と外部環境のすべてが適合している第1型へのダイナミクスが発生すると捉えることができます。

この取り組みの個人側の具体例としては、ESG経営等に関する専門機関での越境学習、国際機関でのプロボノ*⁵や副業などが挙げられます。これらの施策を通じて、各業界や業種、事業に関するトレンドや外部の知見を個人が組織に取り入れることで、自社が社外に開かれ、外部環境への適応が促進されると考えられます。

このときのポイントは、従業員を外部環境に触れさせるだけでなく、内省を通じて経験の抽象化を促すことです。人間は、ただ経験を重ねるだけでは、経験から得たものを解釈して言語化することはできません。自らの経験を俯瞰的に眺め、抽象的に理解することが必要です。そのため、外部環境と接触した従業員には、上長がその経験を振り返る1on1を行うなどして、内省を促すのが効果的でしょう。

また、社内のコミュニケーションを活性化する施策も、不適合から適合へのダイナミクスを促すきっかけとなります。前出の認知的不協和理論によれば、人は不適合の違和感を解消するために「発言」という適応行動を取ることがあります。この「発言」を引き出すには、常日頃から意見を発露しやすい環境を整えておくとよいでしょう。

しかし、ハイブリッドワークが一般化した昨今、特定のオフィスへ一堂に会して、同じ空間を共有するようなワークスタイルは過去のものになりつつあり、新たなアプローチが求められています。

そこで紹介したいのが、以前調査で訪れたベトナムのIT企業の事例です。この企業はIT業界におけるリーディングカンパニーですが、組織づくりや文化構築においてユニークな施策を数多く展開しており、新たな視点を提供してくれます。

ベトナムのIT企業オフィス 中央の広場(著者提供)

オフィスは広場を囲む六角形型の建物で、中央の広場にはステージや池が配置され、まるで公園のようなつくりです。全社員ミーティングでは、代表が中央のステージに立ち、社屋にいる従業員たちに語りかけます。このステージでは、終業後にイベントが開催されることもあるそうです。

また、オフィスにはラジオブースがあり、従業員がパーソナリティを担当しています。事業の話題から雑談まで幅広い情報を発信しており、共通の体験や話題を提供することで、社内コミュニケーションの活性化を促しています。

この事例から分かるのは、社内コミュニケーションの活性化には、オフィスなどのハード面だけでなく、ソフト面での施策も必要だということです。ハードとソフト双方からの施策によって、従業員同士の交流や刺激を与えあう環境の構築が促されます。そして、従業員が違和感に対する発言をしやすい風土が育まれ、不適合の解消が促進されるのです。

*5 プロボノ:仕事で培った専門性を活かし、NPOなどの非営利団体を支援する活動のこと。

従業員の「発言」を容認することから始める

従業員が訴える不適合や、そこから来る違和感を組織づくりに活かすなら、まずはその訴えを容認することが重要です。従業員は何らかの不適合や違和感を覚えたとき、一度は提言を「発言」しようとします。そのときに「やっても仕方がないだろう」ではなく「やってみたら?」と受け入れることで、適合への行動につながります。

しかし、従業員の意見は多種多様なため、どれを容認すべきか悩むこともあります。その際は「外部環境に紐付いた建設的な意見」を拾うとよいでしょう。加えて、意見した真意まで確認できると、容認すべきか否かが明確になります。

また、個人、組織、外部環境の適合・不適合の状態は常に流動的です。特に人的資本経営を実践する企業では、常に外部環境の変化にさらされています。様々な要因が絡み合う企業経営において、人的資本の開示項目のすべてを高水準に保つことは至難の業です。

そこで、組織行動論に基づく助言として、物事の「ブライトサイド(ポジティブな主効果)」と「ダークサイド(ネガティブな副作用)」の両方を把握し、そのバランスを意識することをお勧めします。例えば、エンゲイジメントスコアなどの数値目標を立てたとき、その数値を高めることに躍起になる企業は多いと思います。しかし「エンゲイジメントスコアが上がった」というポジティブな結果が出た反面で、「管理職が部下への過度な配慮で疲弊した」などのネガティブな事象が生まれていたとしたら、それは大きな問題です。物事のブライトサイドとダークサイドを等しく捉えて、ベストバランスを検討することを忘れないでほしいと思います。

その上で、両面の因果関係を明らかにすることも大切です。例として、仮に人的資本の開示項目で低水準の指標があるとすれば、どのような因果関係からその結果が出ているのかの仮説を立てて分析、説明し、将来的には改善できるようにしておきます。そして、その内容をIRなどを通じて発信すれば、投資家をはじめとしたステークホルダーに悪い印象を抱かれることもないはずです。むしろ、すべての項目が不自然に高水準であるほうが、ステークホルダーに「実態が伴っていないのではないか」といった疑念を抱かせるように思います。

最後になりますが、企業の組織文化の醸成や変革を牽引するのは、総務や人事といった組織運営に関わる部門だと思います。総務や人事の皆さんが組織文化の「アンバサダー」となることで、組織や働く場の変革は促進されます。ぜひ、不適合が適合に移行する際に起こるダイナミクスを活用しながら、企業をより良い方向へと導いていただきたいです。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。