これからのオフィスに必要なのは、「ユーザーにどのようなサービスを提供できるか」。すでに一部の不動産デベロッパーは、さまざまなオフィスサービスを上位レイヤーで管理できるテクノロジーを利用して、オフィスの価値の向上に取り組んでいます。そんなオフィス×テクノロジー=オフィステックの現在地と未来について、カルダー・コンサルタンツ代表・奥 錬太郎氏が解説します。

ハードとソフト、総体的なオフィスの魅力が求められる時代

いわゆるセンターオフィスと呼ばれてきた本社や拠点オフィスは、コロナ禍によるリモートワークの一般化や、今後顕著になると考えられる人材獲得競争の激化を受けて、どう変化していくのでしょうか。そのキーワードは、「オフィスがユーザーに提供するサービスの多様化」にあります。今後のオフィスでは、優秀な人材を惹きつける魅力を持つことが最も重要な要素のひとつとなるでしょう。

そうなると、建物やオフィスの質の高いデザインや、現在重視されているスペック(サスティナビリティやウェルネス度を含む)だけではなく、オフィスで提供されるサービスを合わせた全体の魅力、つまり、サービスの多様性、ひとりひとりの異なる需要への対応、建物全体のブランディングといった全ての要素の相対的な魅力が問われることになります。この傾向はプロパティブランディングの世界では既に一般的で、ユーザー・エクスペリエンス*の充実が大きな課題として設定されています。実際、オーストラリアの建築設計事務所Woods Bagotは、スペースデザイン、テクノロジー、ブランディングを総合的にコンサルティングできる子会社のERA&Co.を2019年に設立しています。

なかなか実現しないオフィスの「あったらいいな」

オフィスが提供できる多様なサービスとはどのようなものでしょうか。ユーザーからのリクエストとしては、例えば、駐輪場や駐車場を使いたい、社内カフェを来客者と一緒に使った際の会計を所属部署にチャージしたい、ビル入館アクセスが欲しい、ビル内のジムを使いたい、クラブラウンジで食事したい、貸し会議室を予約したい、コンシェルジュサービスを使いたい、ケータリングを注文したい、取引先へお祝いのお花を贈りたい、といったものが挙げられます。

このようなサービスはこれまでも存在していましたが、一括管理は困難でした。例えば、ある企業が社員に対して個別のサービスを提供したい場合(役員以上の人にのみ駐車場の使用権を付与したり、特定の部署の社員にコワーキングスペースの使用権を付与するなど)には、それぞれ申請や対応が必要となり、サービスの利用者(テナント企業)側にも提供者(ビルオーナーやサービスプロバイダー)側にもマンパワーが必要でした。高度にカスタマイズされたサービスを提供することは、ビルオーナーとテナント企業双方にとってハードルが高く、オフィスの「あったらいいな」がなかなか実現しませんでした。

フレキシブルで多様なサービスを提供するためのプラットフォームテクノロジー

全てのオフィスサービスを1つのプラットフォーム上で簡単に管理できるならば、多様なサービスが利用可能なオフィスが実現するかもしれません。コワーキングスペースが出現する以前、小規模の短期利用オフィスとしては、受付機能や郵便、コピーサービスを提供する形態の「サービスオフィス」が一般的でした。サービスオフィスの世界的大手ブランドであるオーストラリアのサーブコープ社が提供するプラットフォームテクノロジーは、彼らが世界中で提供する160以上の拠点を僅わずか10人以下のマンパワーで管理するために開発されたものです。その後2020年からは、ility(イリティ)という別会社で、外部企業(主に不動産デベロッパー)へのテクノロジー提供が始まっています。

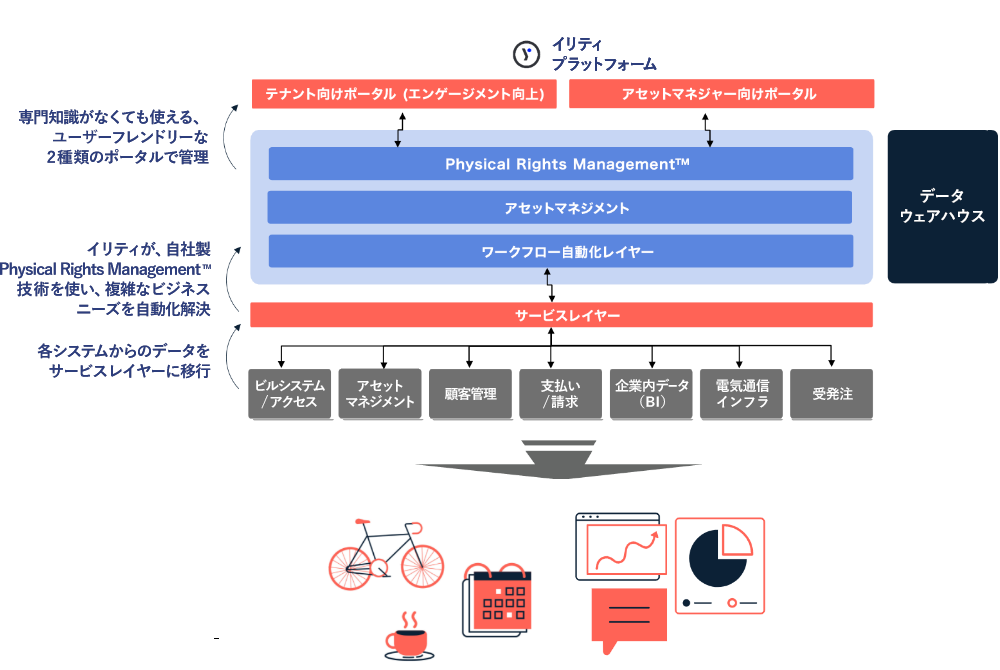

(図1)

多数のシステムをそれぞれが管理している状態から全ての情報を「サービスレイヤー」に吸い上げ、1つのプラットフォーム上で管理できることで効率化が可能。「Physical Rights Management™」を活用し、オフィスサービスを1つのプラットフォームで管理・展開できるため、多様なサービスとフレキシブルなスペース利用がオフィスビル全体で提供できる。

テナントが望むユーザー・エクスペリエンスを享受できる魅力的なオフィスとなり得る可能性がある。

図1の概念図は、既存のさまざまなサービスを提供している多数のシステム群の例で、やり取りされるあらゆるデータを、イリティというプラットフォーム上で一元管理できることを示しています。基本的には、どのようなデータでも一元管理可能なので、複数システムを個別に管理しているアセットマネジャーやテナント側のオフィスマネジャー(総務担当)の業務負担が大きく軽減されると同時に、これまでは設定変更が面倒だった使用者のプロファイル毎にカスタマイズされたサービスの提供も可能になります。個々のサービス自体は既存のもので、従来はバラバラに管理されていたものです。

ユーザー個々に付与する物理的な権限の全てを一元管理できるイリティに代表されるようなプラットフォーム技術が今後広く普及すれば、これまでなかなか実現しなかったオフィスの「あったらいいな」を提供できる企業が増加し、ユーザーにとってのオフィスビルのあり方が大きく変わる可能性を秘めています。

具体的には、これまでのセンターオフィスが業務をするために行く場所であったところから、フィットネスジムへ同僚と一緒に身体を動かしに行く場所や、ビル入居者専用のクラブラウンジでの他企業との合同イベントに参加するために行く場所に変化する可能性です。

そのためには、ビルオーナー企業とテナント企業の双方において、サービス提供のプロセスが省力化される必要があり、それを実現するのがプラットフォームテクノロジーだといえます。

ユーザー・エクスペリエンスの向上と施設管理の効率化を両立させる仕組み

イリティのようにユーザー・エクスペリエンスの向上と施設管理の効率化という2つの課題を同時に解決するシステムは、あらゆる施設関連情報を統合的に一元管理することから、一般的にIntegrated Workplace Management System (IWMS)=統合型ワークプレイス管理システムと呼ばれています。

*ユーザー・エクスペリエンス(User Experience):ユーザーが、製品・スペース・サービスなどを使用することで得られるユーザー体験の総称。ただ単に使いやすい、わかりやすいだけでなく、ユーザーの行動を導き、ユーザーがやりたいことを「楽しく・心地よく」実現することを目指した概念。「UX」と略して表記されることが多い。

IWMSを支えるテクノロジーのひとつに、センサーを利用したビル全体のIoT化と、さまざまなデータの可視化が挙げられます。「世界で最もサスティナブルなビル」として知られるオランダのThe Edgeは、早くからセンサー技術を導入していることで知られています。近年では、主テナントであるデロイトが、モバイルアプリからIoT化されたあらゆるサービス(室温や照明のコントロールや、スペースの予約、駐車場・駐輪場の利用といったファシリティサービスから、人と人とを結びつけるソーシャル・インタラクション支援まで)にアクセスできる環境を提供し、ユーザー・エクスペリエンスを高めることに成功しています。ヨーロッパ各国のハイグレードオフィスでは、パーソナル・コンシェルジュサービス(クリーニングからレストランの予約、子どもの学校の相談といった、多様な社員の個人的なリクエストに対応してくれるサービス)と併せて、The Edgeと類似のサービスが普及し始めています。

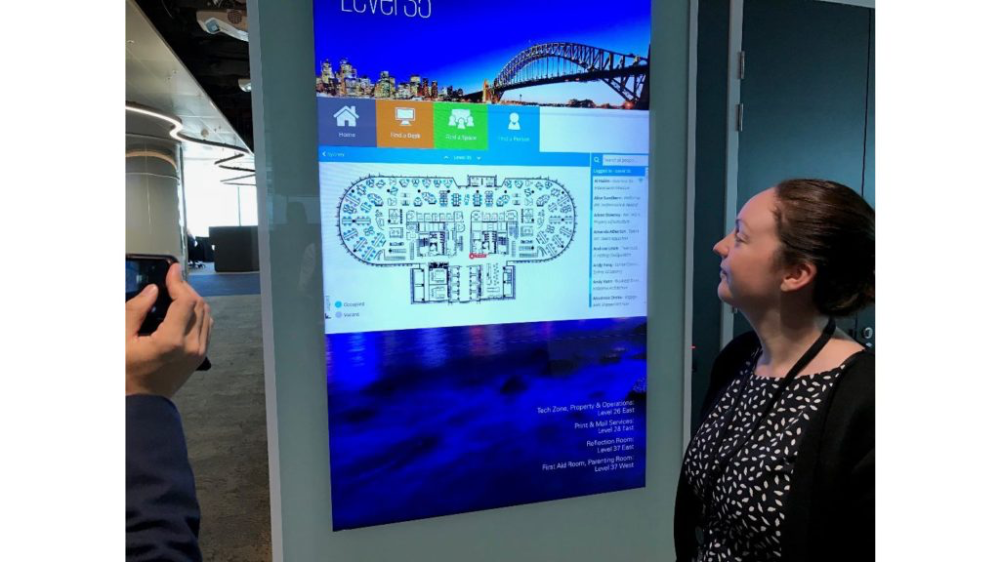

オーストラリアでも、2009年にマッコーリー銀行のShelley Streetオフィスが完成して以降、複数フロアにおける数千人単位の大規模なABW(Activity Based Working)が普及し、フロア情報、同僚の位置情報、デスクやスペースの空き状況などを容易に把握できることの重要性が早くから認識されていました。その結果、それぞれのパソコンのネットワークへの接続情報やRFIDとセンサーによる位置情報を活用した、オフィス情報をリアルタイムで提供するシステムが多くの大規模オフィスで導入されています。

(写真)オフィス内の施設情報や、社員の位置情報、使用可能なスペース情報などを提供するタッチパネル(KPMGシドニーオフィス:筆者撮影)

ユーザー・エクスペリエンスを充実させる視点からのテクノロジー導入には、上記の事例からも一定の価値が見込めるでしょう。一方、アセットマネジャーやファシリティマネジャーといった建物やワークプレイスを管理する側の視点でも、最適化や効率化、省力化の可能性が大いにあることがわかります。

日本でもABWの普及に伴い、働きやすさの向上とスペース使用の最適化を目的とした、ユーザーの活動データのリアルタイム収集とその可視化に関心が高まっています。ABWの普及に伴って関心が高まっているIWMSがまだ一般的になっていない要因としては、センサーのコスト高が挙げられます。しかし、近年ではクラウドやスマートフォンを利用した低コストでセンサーによるユーザー活動データ収集が可能なサービスが出現し始めていますし、これらを活用した企業のメディア露出も進んでいることから、オフィス内での一般的な取り組みになるのも時間の問題だと考えられます。

さらに、収集したユーザー活動データをビッグデータとして、マーケティングに2次、3次利用しようとする戦略も一部では検討され始めています。その手法がモデル化されれば、IWMSの普及を後押しすることが予想されますが、年々厳しくなっている個人情報保護がハードルとなるリスクが存在しています。データの匿名性をいかに保護するかが今後の課題といえるでしょう。

まとめ

以上で紹介したテクノロジーは、あくまでもユーザー・エクスペリエンスを充実させるための手段に過ぎませんが、オーナー側とテナント側のさまざまなデータが今後シームレスに連携していくことによる価値創出の可能性は無限大だといえます。直接的なマーケティングへの活用以外にも、広告への活用、人の活動データや生体データを利用した健康ビジネスへの活用、各種活動(集中作業、共同作業、休憩、運動など)の最適なタイミング情報の提供によるオフィスユーザーのパフォーマンス向上といった可能性を秘めています。今後は、企業が社員やビルユーザーの生体情報を収集し二次利用することに関する法整備の動向に注意を向けておくべきだと考えられます。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。