ワークスケープ・ラボ代表の岸本氏は、オフィス家具メーカーにてオフィスの設計、次世代オフィスコンセプトの開発およびプロトタイプデザインなどを担当。2007年に独立してワークスケープ・ラボ設立後は、千葉工業大学、京都工芸繊維大学にて非常勤講師等を歴任し、ワークプレイスの研究とデザインの分野でコンサルティング活動に携わっておられます。これからのワークプレイスのあり方についてお話しいただきました。

情報処理から知識創造へのシフト

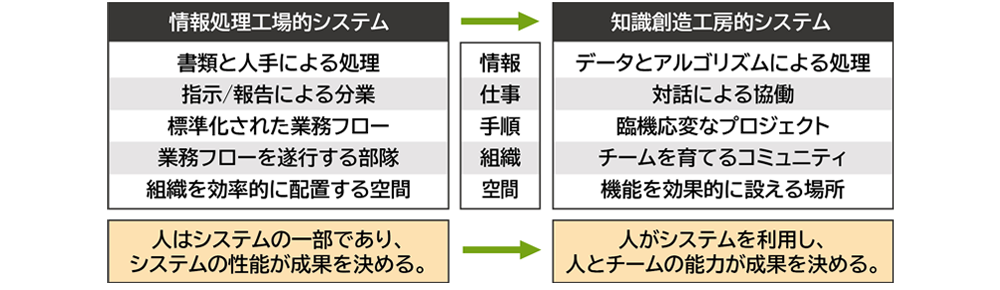

1970年代の終わりごろから80年代にかけて、オフィスオートメーション(OA)化が進み、将来様々な仕事が自動化され、人はより創造的な仕事をするようになると言われていました。ところが、情報量が当時の想定を上回る勢いで増大し続けても、仕事の中心が標準化された業務フローに基づく処理型の作業である状況は変わりませんでした。この段階のオフィスワークを支える仕組みは、人も空間もその一部に組み込まれた「情報処理工場」的な「規定するシステム」といえるでしょう。この仕組みの下でのオフィスワーカーの仕事は、システムが要求する役割を果たすことであり、生産性の鍵はシステム自体の性能(合理的な業務フローや組織運用など)が握っているわけです。

2000年代に入る頃にはテクノロジーの進化とともにICTが多くの局面で活用されるようになり、さらに近年のAIの進化もあって、ようやく仕事の中心が情報処理から知識創造へとシフトしていくという実感が得られたところでしょう。今後は、多くの仕事が非定型なプロジェクト型に移行し、組織は多様なチームメンバーが属するコミュニティの役割を担うようになると思われます。全体の仕組みが、自律的に行動する人々を「支援するシステム」としての「知識創造工房」的なものに移行するイメージです。そのときオフィス空間はビジネスコミュニティの活動拠点となり、「システムの性能」よりも、それを利用して知識を創造する「人とチームの能力」が、仕事の成果を決めるようになるでしょう。

「規定するシステム」から「支援するシステム」への移行

これまでのオフィスワークは情報処理が中心であり、作業を担う組織や人はシステムの一部であった。これからは知識創造がオフィスワークを主導し、人とチームにはシステムを活用するスキルが求められる。

減る活動、増える活動、変化する支援環境のニーズ

ICTの活用は、仕事の変革だけでなく、働く場所と時間の自由度も高めています。「ネットにつながったPCがあれば、どこでも仕事ができる」というわけです。しかし、言われるほどには日本ではテレワークは広がっておらず、その理由としてよく挙げられていたのは、「テレワーク向きの仕事がない」ということでした。

ところがコロナ禍に押されて、半ば強制的に在宅勤務をやってみたらそうでもなかったようです。問題は仕事そのものではなく、それを支えるマネジメントの仕組みやインフラの整備状況の方にあることが明らかになりました。テクノロジーを活用すれば離れてもできる作業はあるわけですから、これまで度々提案されながら広がらなかった分散型ワークプレイスがようやく現実的になってきました。

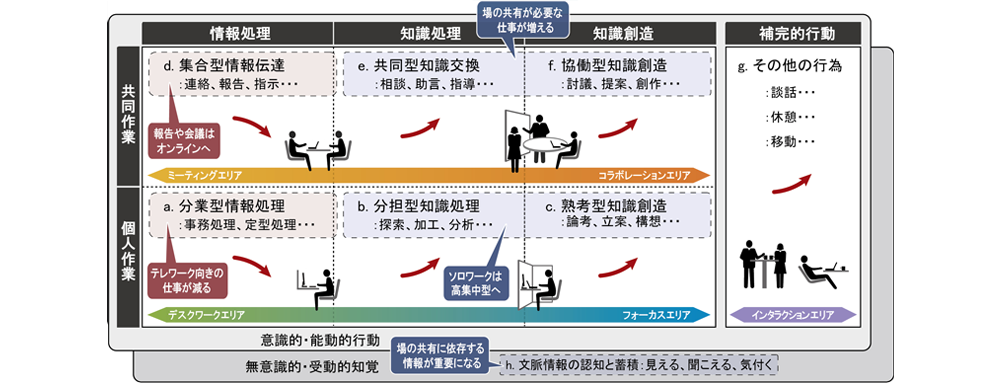

ただし、テクノロジーは離れた人々をつなぐだけでなく、仕事自体も変えていきます。先に指摘したように情報処理作業が人の手から離れるということは、「やってみたら意外とできたテレワーク」向きの仕事が、やがては減っていくということです。これからは分散型環境の整備が進む一方で、従来型の分散ワーク向きの仕事は減り、チームのプロジェクトのために集まることが重要になる仕事が増えると予想されるわけです。

もちろん、元通りに集まればいいわけではありません。オフィスに集まる理由やそこでの活動が変化するなら、チームの活動拠点としての新しい働き方と場のデザインが求められます。

メインオフィスにおける活動の変化

テクノロジーは情報処理系活動の分散を容易にする一方で、同時にそうした仕事を減らす手段にもなり、より高度な知識創造系活動へのシフトを後押しする力にもなる。そのとき、オフィスには個人を分散させる遠心力と、チームを結集させる求心力が並行して作用することになり、オフィス空間のニーズもチーム支援にシフトしていく。

知識創造のためのチーム活動の拠点

働く場所の選択肢が広がり、情報処理型のデスクワークやコミュニケーションワークの場がリモート環境に分散すれば、メインオフィスでの活動は場の共有が必要な仕事や高い集中を要する仕事へと移行していくでしょう。

コラボレーションやイノベーションのためのチーム活動には、体験の共有、暗黙知の交換、タイムリーな行動とフィードバックが欠かせません。無意識のうちに見える、聞こえる、気付くことを促すような文脈情報の蓄積と共有も重要です。こうした臨場感のある場を共有することは、チームを育てるコミュニティ文化の醸成にも役立つはずです。同時に、チーム活動を支えるソロワークの支援も忘れてはなりません。プロジェクト活動の中で分担される知識処理や創造の作業には、高度な知識やスキルが必要であり、そのための支援環境も重要です。

必要な情報に素早くアクセスできる、アイデアを可視化し共有する、プロトタイプを検証してみる。さらに、そうしたチーム活動が垣間見え、チームを超えた自由な交流が他のチームを刺激する。あるいは、一人で籠もって考える。一息ついてリラックスする。そうした臨機応変なチーム作業やインフォーマルな交流から、メンバーそれぞれの集中作業やリフレッシュまで、幅広い支援環境の選択肢が求められます。

これからのメインオフィス(センターオフィス)は、こうした集まるための機能を充実させながら、ホームオフィスやサテライトオフィスなどの分散拠点の連携の核となるハブの役割を担う場所になるべきでしょう。

ハブ拠点における主な活動シーンのイメージ

(左上)共有情報やサンプルが一覧できるプロジェクトルーム、(右上)チームの協働作業が垣間見える通路、 (左下)個人が集中できるライブラリ、(右下)カジュアルな交流のためのラウンジなど、チーム活動と個人活動をバランスよく支える環境の整備が求められる。

(写真提供:岸本 章弘)

働く場を拡大させ、分散連携するネットワーク型ワークプレイス

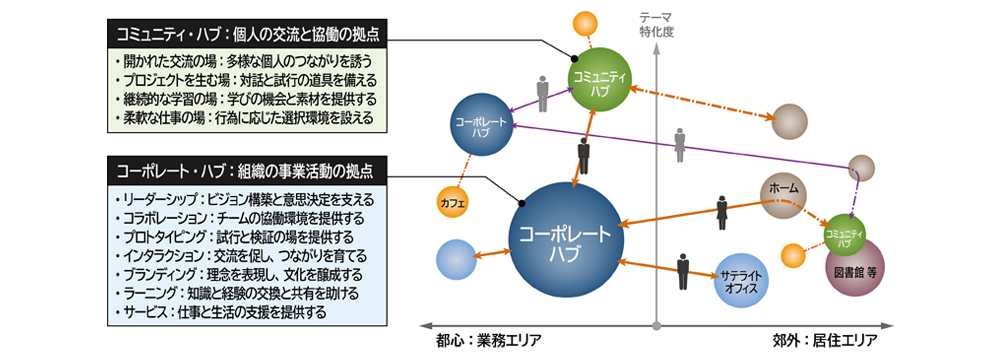

ワークプレイスのネットワークは、企業オフィスを構成するコーポレート・ハブ、サテライト、ホームを連携させるだけでなく新たなサードワークプレイスを加えることで働く場を拡大する役割も果たすでしょう。そうした拠点の一つとしては、企業組織を超えて個人がつながるコミュニティ・ハブを提唱しています。

コーポレート・ハブは企業のセンターオフィスとしての役割を担います。そこにはリーダーシップ、コラボレーション、プロトタイピング、インタラクション、ブランディング、ラーニング、サービスといった要素が含まれ、チーム活動の拠点としても機能します。コミュニティ・ハブは、都心の業務エリアと郊外の居住エリアに分散配置され、組織を超えて誰もが利用できる場です。都心型はテーマ特化型の拠点として運営することができれば、特定の分野や課題に関心をもつ企業社員や大学の研究者などが利用者の中心になるでしょう。他方、郊外型の利用者は地域住人が中心になり、その勤務先や職種が自ずと多様なものになるので、それを活かして各メンバーの興味や知識を組み合わせながらテーマやプロジェクトを生むことが自然でしょう。

企業の枠組みを超えたコラボレーションが広がる一方で、副業や兼業による個人の自律的な働き方の開拓も始まっており、こうした組織の外に開かれた場がワークプレイスのネットワークに組み込まれ、オープンイノベーションの前線拠点となることを期待しています。

ネットワーク型ワークプレイスを構成する各拠点の位置付けと連携のイメージ

ネットワーク型ワークプレイスのためのプラットフォーム技術

複数のネットワーク拠点を使いこなすためには、それらを支える仕組みやサービスが欠かせません。離れたサイトの稼働状態や予約状況を把握し、必要に応じて部屋やメニューを予約する。現場に着いたらスムーズにチェックインし、作業に応じて空間を選び、照明や空調といった執務環境を好みに合わせて調節する。さらに、他のチームメンバーの居場所を検索し、都合が合えばコンタクトする。

こうした一連の手続きや行為が手元のアプリ操作だけでできるAPPセントリック(アップセントリック)と呼ばれるサービス・プラットフォームが普及すれば、離れた場所や人の状況を知り、使い慣れていない場所でもストレスなく利用できるようになります。これまでのような、見渡せば場の状況がわかり、いつも席を並べる同僚が居る環境から離れても、それらの場所や人をシームレスにつないでくれるスマートな仕組みが整備されることで、ワークプレイス戦略はもっと弾力的になり、幅広い選択肢を提供できるようになるでしょう。

これまで足踏みしてきた変革を今こそ進めるべき

仕事が情報処理から知識創造へとシフトし、様々な分野でDXが唱えられる今日、オフィスワークは大きく変わりつつあります。加えて、このコロナ禍によってビジネスや社会の多くの側面でデジタル化の遅れが明らかになりました。今すべきことは、デジタル技術を活用し、これまで足踏みしていたビジネスモデルやプロセスの改革に取り組み、より柔軟なワークスタイルを支える環境と仕組みを構築することでしょう。

分散連携するネットワーク型ワークプレイスという発想自体は特に新しいものではなく、20年ほど前から様々な研究や提案がなされてきました。その間に、仕事のプロセスを支え、場所と人をつなぐテクノロジーは格段に進歩しており、その選択肢も広がっています。課題が明らかになり、実現の手段が充実してきた今こそ、変革を加速させる好機になると期待しています。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。