多様なライフスタイルや働き方が定着する中で、多くの企業がオフィスのあるべき姿を模索しています。これからの時代において、企業はオフィスをどういったものとして位置付け、どのようにデザインしていくべきなのでしょうか。早稲田大学創造理工学部建築学科講師であり、次世代の環境デザインへの活用が期待される「ヒューマンファクターデザイン」を研究する鵜飼真成さんにお話を伺いました。

環境デザインにおける「ヒューマンファクターデザイン」とは

私は早稲田大学創造理工学部建築学科で、オフィスを中心とした設計や環境デザインの研究を行なっています。学生のころから、人間の感覚と環境との関係に関心が高く、現在に至るまで「人間が快適に感じる環境とは」を主要なテーマに研究活動をしてきました。

近年では、特に「ヒューマンファクターデザイン」の研究に力を入れています。ヒューマンファクターの定義には諸説ありますが、私は「人間の特性や潜在的な能力」と定義しています。そして、ヒューマンファクターデザインとは、このヒューマンファクターに着目した概念であり、従来の環境デザインとは一線を画す建築や設計の考え方です。

従来の環境デザインでは「不快ではない環境」が目標にされてきました。人間の感覚や身体的条件はそれぞれ異なりますし、同じ人でも季節や体調、服装、活動の状況などによって、身体の感覚は変化します。個人でも差異がある中で、あらゆる人が快適と感じる環境をつくるのは極めて困難です。そのため、従来の環境デザインでは、人間が不快を感じにくい最大公約数的な環境の構築をめざしてきました。

しかし近年、オフィスや大部屋において多様性への配慮などを背景に、一人ひとりの快適性に着目した建築や設計のあり方が求められるようになりました。そのなかで登場したのがヒューマンファクターデザインです。

ヒューマンファクターデザインは、人間の特性や一人ひとりの異なる嗜好を踏まえ、それを活用・応用することで快適性を引き出す環境デザインの発想法です。ヒューマンファクターデザインに関する日本建築学会の小委員会では、この発想が活かされた建物を「次世代の環境デザインへ活用できる『人間の特性や潜在的能力に働きかける技術』を備えた建物」と定義しています。

日本語の「快適」という言葉には、「快(快感、快い、心地よい)」と「適(適正、適切、ちょうどよい)」という2つの異なる感覚が包括されています。この文脈でいえば、従来の環境デザインは「適」を目ざすものだったのに対して、ヒューマンファクターデザインは「快」をめざすものだといえるでしょう。

では、ヒューマンファクターデザインとは具体的にどのようなデザインを示すのでしょうか。ヒューマンファクターデザインを構成する3要素として「①自己効力感を与える」「②順応・刺激を利用する」「③行動変容を促す」があります。

①の「自己効力感」とは、人間がある状況に対して影響や変化を与えられる感覚のことです。例えば、空調のリモコンを操作すれば人は室温を調整できます。こうした行為を自らの意思で実行でき、環境を選択できるという感覚を与えてくれることをさし示します。

②の「順応・刺激」とは、人間と外部環境との関係性に着目しています。例えば、真夏や真冬などに屋外から空調の効いた室内に入ると人間は快適さを感じますが、その後は徐々に環境に順応して快適さを感じなくなっていきます。こうした環境から受ける刺激やそれに順応する人間の特性を利用して環境を構築します。

③の「行動変容を促す」とは、人に行動の変化を働きかけ、快適性や満足度を高めることです。例えば、暖かい部屋と涼しい部屋の2つの空間を用意し、暑さを感じている人は涼しい部屋への移動を促したり、その逆に寒さを感じている人には暖かい部屋への移動を促したりすることで、一人ひとりの快適性を向上させるようなアプローチが挙げられます。

これら3つの要素からもわかるとおり、ヒューマンファクターデザインは人間の刻一刻と変化する感覚に対して、複数の選択肢を用意し、それらを適切に組み合わせることで快適性を向上させます。従来の手法のように画一的ではないため実践に多少の難しさはありますが、多様なライフスタイルや働き方が前提になりつつある時代に、とても適したデザインのあり方だと私は考えています。

設備を設置するだけでは不十分。運用面の工夫がオフィスの快適性を引き出す

ヒューマンファクターデザインを実践するには具体的にどのような取り組みが必要なのでしょうか。このとき注意したいのが、ヒューマンファクターデザインは必ずしも先進的な設備や機器を必要としないことです。

1つの例が、空調設備です。近ごろでは、デスクやデスクチェアなどに備え付けられる「パーソナル空調」を取り入れる企業も見られるようになりました。パーソナル空調というと、いかにも先進的で、オフィスビル備え付けの「パッケージ空調(業務用エアコン)」よりも優れた印象があるかもしれません。しかし、先ほどの「自己効力感」の観点でいえば、利用者が自らの意思で室温を調整できるという点では、パッケージ空調もヒューマンファクターデザインに適した設備だと言えます。

ヒューマンファクターデザインを実践するときは、オフィスの改装や設備の導入を優先するのではなく、三つの構成要素の観点でオフィスを見直し、既存の環境や設備をどのように活用するのかを考えることが大切です。

私が知るヒューマンファクターデザインの実践例としては、エントランスに設けたクールスポットの事例があります。夏場の暑い日などでは、外出から帰ってきた社員と内勤の社員との体感温度の差が、不快感の要因になりがちです。外出から帰ってきた社員は、屋外の温度や徒歩による移動により体温が高くなっている一方で、内勤の社員は室温に順応しているため体温は一定に保たれています。両者の室温に対する感覚は大きく異なることから、「部屋の中が暑すぎる」や「外出から帰ってきた社員が室温を下げたので寒くなった」といったクレームに発展することがしばしばあります。

そこで、エントランスの一角に冷気が集中的に当たるクールスポットを設け、外出から帰ってきて体温の高まっている社員に利用を促しました。これによって、体温が高まっている社員は一度涼んでからオフィスに戻ることができるため、体感温度の差から生まれていたクレームは減り、社員それぞれが快適に活動できるようになりました。

こうしたクールスポットの設置におけるポイントは、ただ単に涼しい一角を設けるだけではなく、デスクやソファなどを設置することで、一定時間その場所に滞在できる環境を整えることです。それによって社員たちはよりクールスポットを利用しやすくなり、取り組みの効果はさらに高まります。このようにヒューマンファクターデザインでは、設備や機器を設けるだけでなく、運用面の工夫を組み合わせることも重要です。

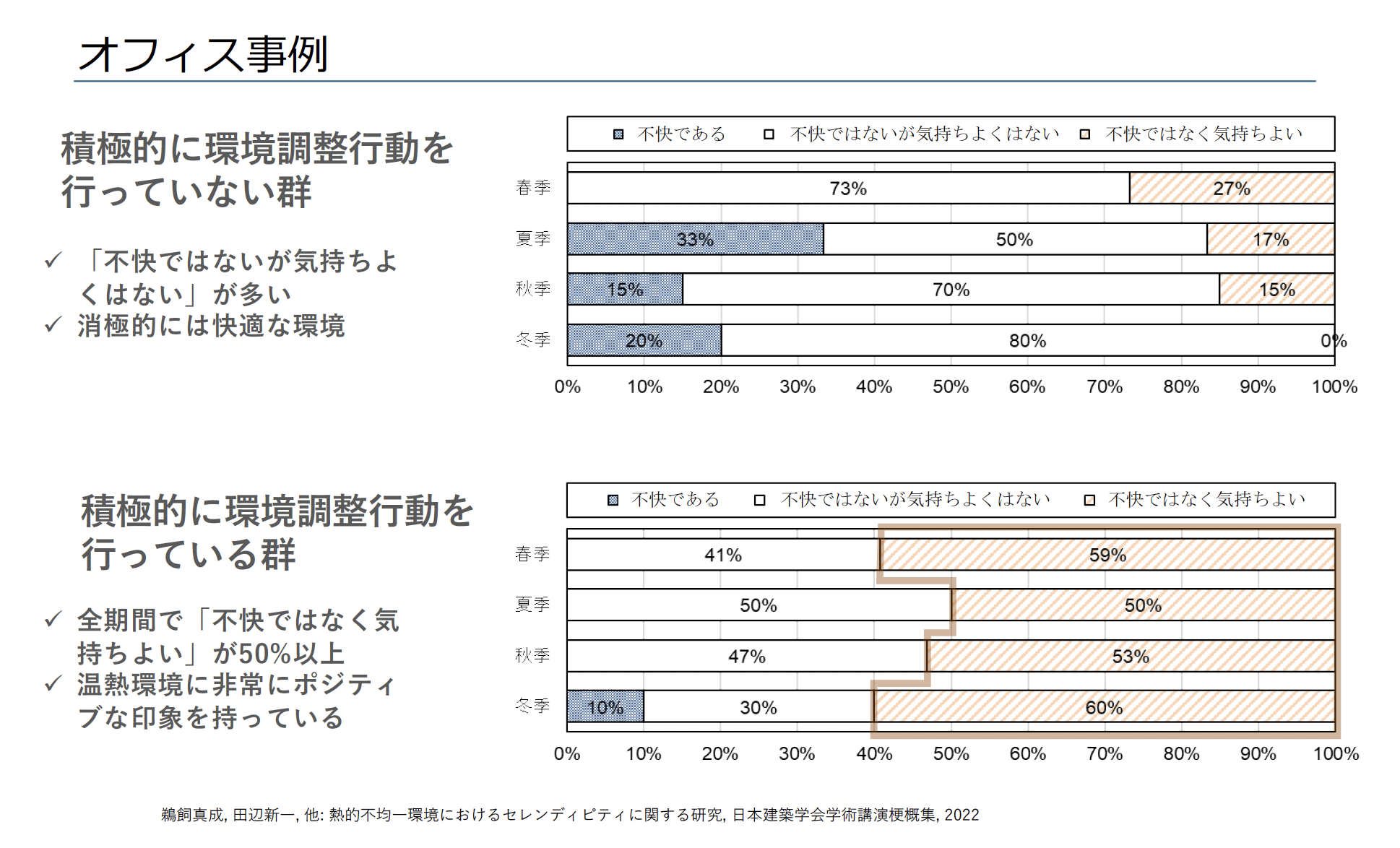

社員に選択肢を提供し、それぞれに最適な環境での執務を可能にするという観点では、ABWは効果的な施策といえるでしょう。しかし、ここでも設備を設けるだけでは十分な効果は得られません。私のほか複数の研究者で行った調査によれば、ABWにおいて快適に働けるかどうかは、社員一人ひとりのワークエンゲイジメントが大きく関わっているということが分かりました。つまり、ワークエンゲイジメントが高い社員は自律的に環境を変化させ、自らにとって快適な働き方を実践するのに対して、ワークエンゲイジメントが低い社員は積極的に環境調整を行わないため、快適さを感じにくいのです。

このことから、ヒューマンファクターデザインを実践するうえでは、環境へのアプローチだけでなく、社員のワークエンゲイジメントを高め、自律的な働き方を促す必要があるといえます。ヒューマンファクターデザインには、設備や機器などのハード面に加え、社内制度や施設の運用といったソフト面を含めた、両輪での取り組みが求められるのです。

在宅勤務の普及により、オフィスは「成長とウェルビーイングを促す場」になる

昨今、在宅勤務が一般化したことで、オフィスの役割にも変化が迫られています。「快適に働く」という意味では、オフィスよりも在宅勤務のほうが優れた環境だからです。デスクや椅子、什器、空調、室温、照明など、自らの好みで自由に環境を調整できるのですから当然のことでしょう。

では、そうした働き方が当たり前になった社会で、オフィスはどのような役割を果たせばよいのでしょうか。私はこれからのオフィスは「社員の成長を促し、ウェルビーイングを増進させる場所」であるのが望ましいと思っています。

私は以前「執務者の心理的レジリエンスがWell-beingに与える影響」という研究を複数の研究者と共同で発表しています。ここでいう「心理的レジリエンス」とは「ストレスを低減し、ストレスから回復し、成長する能力」のことです。本研究では、テレワークよりもオフィスでの勤務のほうが心理的レジリエンスは高まり、さらに執務者の心理的レジリエンスが高いほどウェルビーイングの状態も良好であることがわかりました。

在宅勤務の難点は他者とのコミュニケーションが乏しくなり、対人関係などのストレスに脆弱になってしまうことです。これをカバーできるのが、オフィスの大きな強みだと言えます。

先ほどもお話ししたように、いくらヒューマンファクターデザインなどの施策を実践しても、そこで働く社員のワークエンゲイジメントが低かったり、そもそもオフィスで働くことが忌避されていたりすると、施策の効果はなかなか望めません。そのため、企業のファシリティ担当者には、社員の自律を促すような施策や、オフィスに来るモチベーションを喚起する働きかけが求められます。そのひとつの方法として「心理的レジリエンス」の有用性をアピールしてみてはいかがでしょうか。

いずれにせよ、社会におけるオフィスの意義が変わりつつある昨今において、「なぜオフィスで働く必要があるのか」「オフィスで働くと社員にはどんなメリットがあるのか」を考えることは依然として重要です。既存の環境を見つめ直し、自社に最適なオフィス戦略と運用施策を構想することをおすすめします。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。