ワークエンゲイジメント・クリエイティビティ向上の鍵は、自律性と地道な取り組み

2023年09月01日ワークエンゲイジメント

人的資本経営の実現に向け、多くの企業で「人への投資」が活発化するなか、「働きにくさ」の解消に取り組む事例が増えています。企業での「働きにくさ」はどこから生まれ、なぜ組織内に定着してしまうのでしょうか。「働きにくさ」を解消するヒントを、ワークスタイルと組織開発の専門家である沢渡あまねさんに伺いました。

私は組織開発カンパニーのあまねキャリア株式会社で代表取締役を務めながら、ワークスタイルや組織開発に関する書籍を執筆し、複数の企業顧問も兼任しています。独立行政法人情報処理推進機構『DX白書2023』では、有識者委員を務めました。

このように活動は多岐にわたりますが、仕事のテーマは一貫して「組織の景色を変える」ということです。ITやマーケティング領域の経験や知識を活かして、社内外のコミュニケーションを変化させ、組織の風土や習慣の変革を手助けすることを信条としています。

ワークスタイルや組織開発を専門とするようになったのは、新卒で入社した企業での経験がきっかけです。若手時代、私はグローバル事業でスウェーデンやデンマークの企業を担当しており、その企業文化に触れる機会が多かったのですが、自身が所属する日本の企業とのあまりにも大きなギャップにたびたび驚かされました。

北欧諸国の企業には、ダイバーシティな組織文化や、同調圧力とは無縁のワークスタイルがあります。スーツとネクタイに身を包み、あくせく働いていた若手時代の私は「なぜ似たような仕事をしているのに、日本の企業と働き方がこんなに違うのだろう」という気持ちを抱いていました。そうした違和感を解きほぐし、背景にある日本の社会・企業の問題を探求したいという思いが、現在の活動の原点です。

今でこそ、日本企業の組織文化やワークスタイルに当時の私が感じたような「違和感」にも似た、漠然とした「働きにくさ」のようなものを感じる方は少なくないと思います。ともすると「働きにくさ」は日本のお国柄なのかと、疑いの目を向けてしまいそうです。しかし、現在の私たちが働きにくいと感じている仕事や就業環境は、かつては「働きやすかった」のです。つまり「働きにくさ」とは、昔から変わらない日本企業の旧来的な組織文化やワークスタイルと、急速に変化する社会環境との食い違いにより生じている現象なのです。

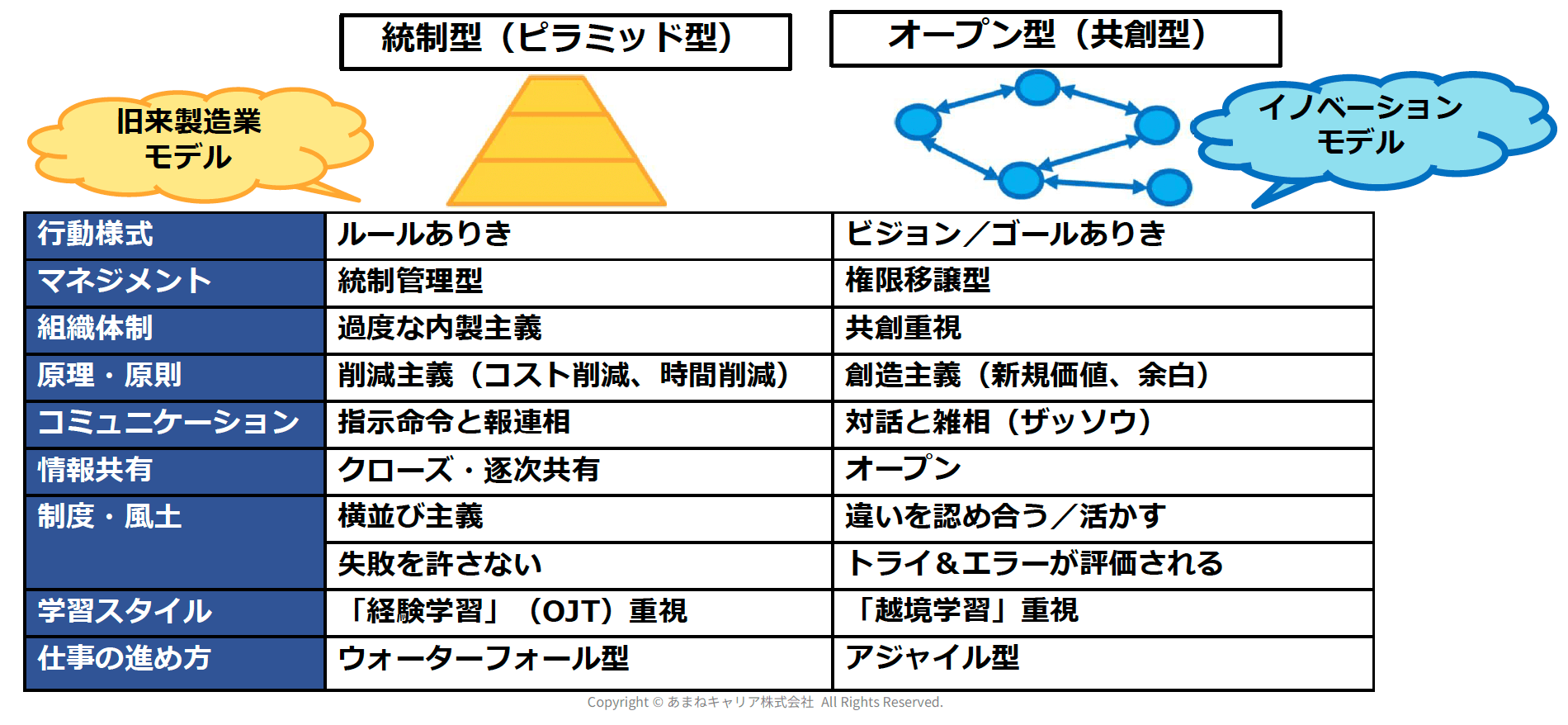

では、旧来的な組織文化やワークスタイルとは、具体的にどのようなものでしょうか。それは一言でいえば「ピラミッド構造による統制型」であることです。一定の規則を定め、階層を作り、行動の逸脱を極限まで減らすことで、生産性を高めるモデルをさします。このモデルは、変化の少ない安定した社会では極めて有効でした。戦後の日本が高度経済成長を実現できたのも、安定的な社会と統制型の組織文化やワークスタイルがうまく噛み合った結果と言えるでしょう。

統制型とオープン型の組織マネジメントの主な相違点

一方で、“VUCA”とも呼ばれる、変化の激しい現代の社会では、「オープンな共創型」の組織文化やワークスタイルが求められます。個々人が組織や業界の壁を超えて柔軟に繋がり、変化に対応しながら共通のビジョンを実現するようなモデルです。

現在の日本企業の問題点は、過去に「ピラミッド構造による統制型」に最適化しすぎてしまったために、「オープンな共創型」にうまく適応できない点にあると言えます。

そして、この日本企業の旧来的な組織文化やワークスタイルは、時代の経過とともにすでに賞味期限を迎えているのかもしれません。賞味期限切れの食べ物を口にすれば、当然ながら体調を崩します。この体調の悪化が「働きにくさ」なのです。

ネガティブ・ケイパビリティとは、すぐには結果の出ない物事や正解のない事態にじっと耐えて、持続的に取り組み続ける能力のことです。もちろん、時代の変化に適応できなければ、その分のリスクも伴います。そのリスクを私は「内向き×モーレツの罠」と呼んでいます。開放性に乏しい旧来的な組織文化やワークスタイルは、自然と社員を内向きにさせ、組織内の論理に過剰適応させるでしょう。しかし、組織の外では、急速に社会の常識や規範が変化し続けているという状況に陥ります。

これにより生まれる懸念は、コンプライアンス違反やガバナンス崩壊のリスクです。昨今、組織内で旧来的な考えのまま「暗黙の了解」となっているような論理に疑問を持たず、時代の常識とかけ離れたコンプライアンス違反を起こし、強い非難を浴びる企業が少なくありません。こうした事態は、組織外に広く目を向け、時代の変化を敏感に察知していれば起こらなかったはずです。こうしたリスクを避けるためにも、企業は自らの殻に閉じこもるのではなく、広い視野を確保するために「オープンな共創型」への転換を進める必要があります。

その意味では、昨今流行している人的資本経営は、旧来的な組織文化やワークスタイルを変革する機会と言えます。しかし、すべての企業で人的資本経営が好調に進んでいるわけではありません。「この機会に、相応の時間やコストをかけて、本気で自社を変革しようとする企業」と「目先の成果や表向きの数値目標を優先する企業」との格差は開くばかりだと感じています。この両者の違いは何でしょうか。私は「ネガティブ・ケイパビリティ」の有無だと考えています。

人的資本経営に携わっている人の多くが感じていると思いますが、この経営スタイルはすぐには結果が出にくいものです。従業員満足度や女性の管理職比率が高まったとしても、業績など数値的な成果にすぐさま直結するとは限りません。そのため、人的資本経営を実現するには、成果の出ない状況に耐え、社内外で粘り強く丁寧にコミュニケーションをとり、取り組みを持続させる必要があります。

加えて、成果の出にくい取り組みに社員の協力を仰ぐのは容易ではありません。組織内の合意を得るには、何らかの工夫がいるでしょう。このとき、私がお勧めしているのが「景色を合わせること」です。しばしば、組織が一丸となるには「意識」を合わせることが重要とされます。しかしそれでは、相互に主観をぶつけ合う、意識の押し付け合いに終始しがちです。

ここで必要なのは、一人ひとりにとって組織の現状がどのように見えているのかという「景色」を、対話を通じて擦り合わせることです。取り組みの目的や業務要件、めざしている成果などを共有し、「意識合わせ」よりも綿密に合意を得ていくイメージです。そうすれば、社員の間で目標やビジョンが共有され、組織内にネガティブ・ケイパビリティが養われていくでしょう。

では、「働きにくさ」を解消するには、具体的にどのような取り組みが有効でしょうか。キーワードは「越境・共創」です。いかに組織の枠組みを超え、人やコミュニケーションが行き交う風土を築けるかということが、「オープンな共創型」の組織文化やワークスタイルを構築するうえでの最重要ポイントだと考えています。

まずは、日常的な活動として「小さな景色の変化」を起こす習慣を組織内に根付かせてはどうでしょうか。人間は既存の常識や固定観念に自然と縛られてしまうものです。例えば、いつもの固定席を抜け出し、オープンスペースでさまざまな部門の仲間と対話してみるだけでも、普段とは違った会話が生まれると思います。些細な行動ではありますが、組織内の景色が小さく変化し、越境・共創の風土が築かれる契機になるはずです。

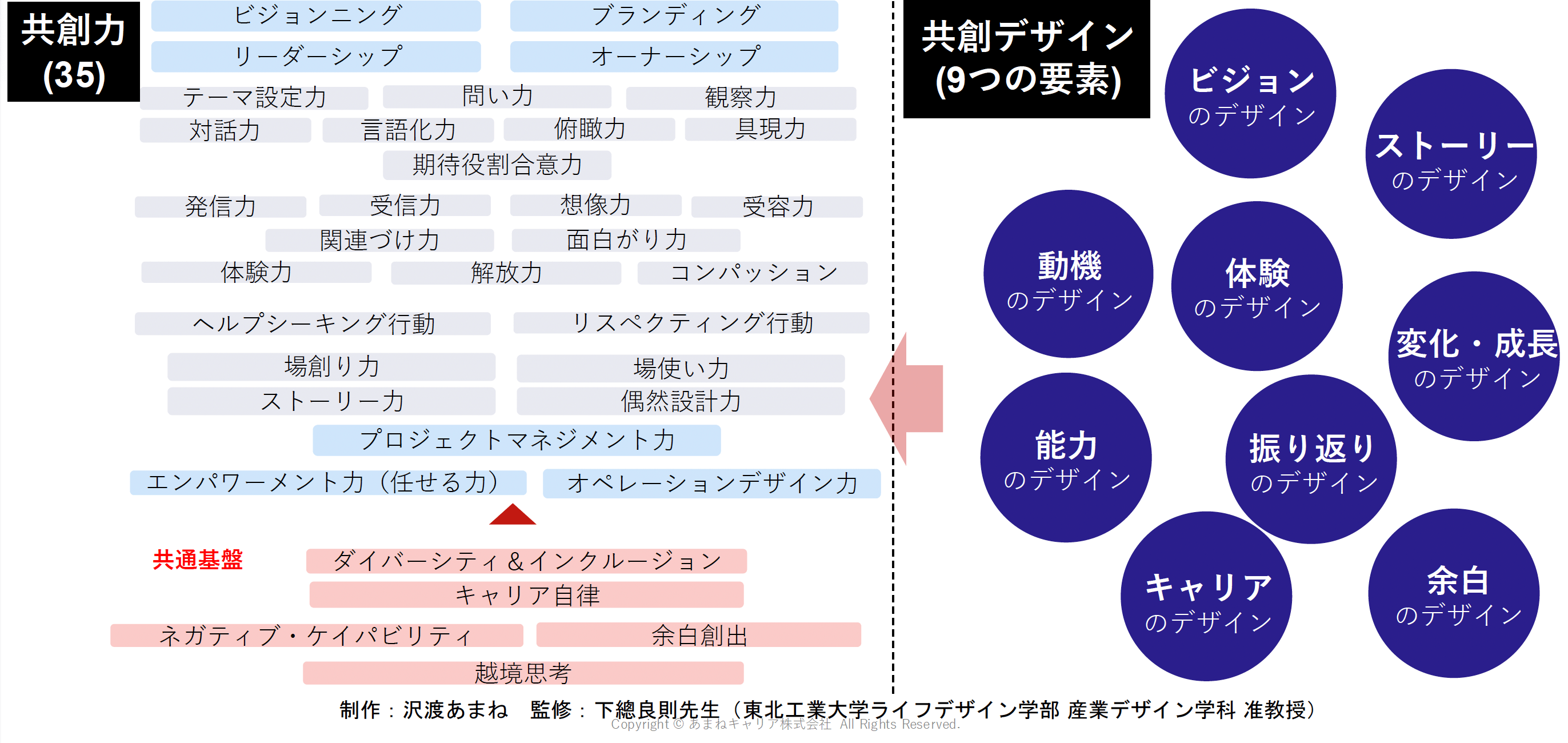

さらに、越境・共創を促すには「場」の役割が極めて重要になります。私は現在、企業や地域において共創を実現するためのフレームワークを体系化しているのですが、その中で共創の実現に必要な能力として「場創り力」と「場使い力」を挙げています。

共創を促すために必要な「共創力」「共創デザイン」の概要

個と個、意欲と意欲、能力と能力などが出会うための「場」をいかに設計するのか。さらに、それぞれがより繋がり合うために「場」をどのように使うのか。こうしたスキルが、これからの企業変革に必須となるでしょう。

ここで重要なのが、「場」はオフラインの対面の空間だけではない点です。むしろ、多様な人材の出会いを促すのであれば、「場」を対面の空間に限定するのは逆効果と言えます。昨今、リモートワークと出社によるオフィスワークが、さも対極的な働き方のように語られますが、私はこうした議論をナンセンスだと考えています。今、多くの企業に求められているのは、リモートワークとオフィスワークを最適な形で組み合わせながら、越境や共創を促す「場」を築くことだからです。

例えば、日本の大企業では「本社と支店の壁」が存在すると言われます。組織が巨大であるからこそ、拠点が点在し、組織内の人材や知識が分断されているのです。この問題を解消して越境や共創を促すには、オンライン/オフラインの両側面からのアプローチが必要でしょう。例えば、オンラインイベントを開催して物理的な距離を超えた交流を促す一方で、社内にオープンスペースを設けて、偶然の出会いや対話の機会を増やすなど、「場創り」や「場使い」が組織変革をより加速させるはずです。

また、最近では、社員食堂を明るくリニューアルして、オープンなミーティングや社内イベントを開催できるようにしている企業も増えてきています。社員食堂での社内読書会や、時には社外のゲストも呼んでの講演会や学び合いなど、オープンかつフラットな対話の機会を創ってみるのも良いでしょう。あるいは、地域のコワーキングスペースなどを借りて、社内や部内の業務合宿、対話会を実施してみるのも良いかもしれません。

私はこれらの取り組みを、ぜひ人事部や総務部の方々に担ってほしいと思っています。今や人事部や総務部の仕事は、人材や施設の管理などに留まりません。人々が集まって交流し、対話する空間を司る、コミュニティマネージャーとしての役割が求められていると考えています。

ただし、コミュニティマネージャーのスキルは、研修などで身に付けられる定型的なハードスキルではなく、実践の中で身に付けていくソフトスキルです。ぜひ人事部や総務部の方は、現在進行形で実施されている「場創り」から「場使い」までの取り組みに積極的に関与し、コミュニティマネージャーのスキルを養っていただきたいです。そして組織や社員の自発的・自律的な行動を促しながら、組織を牽引する存在になってほしいと思っています。

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。