人的資本経営を加速させるのは、報酬や制度だけではありません。「知」が表出し、繋がり、そして共感が育つ“場(Ba)”としてのワークプレイスをどう設計するべきか。エンジニアリングソリューション領域の事業に携わりながら、東京理科大学大学院経営学研究科でアントレプレナーシップやベンチャーマネジメントを専門に教鞭を取る藏知弘史さんにお話を伺いました。

経営学とファシリティマネジメント──二つの視点をつなぐ背景

私は1996年にファクトリー・オートメーションの総合メーカーの営業職からキャリアをスタートし、その後は一貫してエンジニアリングソリューション領域に携わってきました。現在は2011年に創業した企業の代表取締役を務めながら、東京理科大学大学院経営学研究科 技術経営専攻(MOT)の教授としてアントレプレナーシップやスタートアップに関する講義を担当しています。

研究者としてのキャリアの発端は、自社で統合職場管理システムのIWMS/CAFMソリューション*¹を展開したことがきっかけです。当時、国内ではまだIWMS/CAFMソリューションの導入事例が少なく、導入方法も十分に確立されていない時期でした。そのため、IWMS/CAFMソリューションが扱う「組織」や「人材」について原理原則に立ち返って学び、その本質を理解する必要があると考え、東京理科大学大学院(MOT)の門を叩きました。

そこで痛感したのが、経営学の重要性です。経営の真髄とは「矛盾のマネジメント」だとしばしば指摘されますが、組織を取り巻くさまざまな要素や出来事を最適な状態にするには、体系的な知識や本質的な思考力が必要不可欠です。私自身、経営学を学び、研究し始めてから、経営に対する解像度や組織の運営能力が飛躍的に高まったと感じています。

また、施設や資産の管理・運用を経営活動として扱うファシリティマネジメント(以下、FM)は特に「矛盾」の側面が強いように思います。多くのコストを投下すれば、快適で華やか、かつ従業員満足度の高いオフィスを構築できると考える方は多いでしょう。しかし、それによってコストに見合った便益が得られるかは疑問です。それよりも、オフィスに投下したコストを社員の給与を上げるための原資に回したほうが、より従業員満足度は高まるかもしれません。

仮に、オフィスの環境を充実させて従業員満足度を高められたとしても、それが組織の生産性向上に繋がるのかという疑問もあります。近年よく耳にするようになったABW*²についても同様です。ABWを否定する気はまったくありませんが、場所や時間を問わない自由な働き方がエンゲージメントや生産性の向上に直結するかのような理解や訴求は、論理が飛躍しすぎているように感じます。

ビジネスには原理原則があり、日々の業務の中で何気なく用いられているフレーズや用語にも、正確な定義や背景にある意図、関連する物事との関係性が含まれています。それらを学ぶことなく、あいまいな理解で経営の判断や施策の立案をするのは、決して望ましくはありません。だからこそ、経営学の観点からFMを捉えることが重要なのです。

*1 IWMS/CAFMソリューション:IWMS(Integrated Workplace Management System)は統合職場管理システム、CAFM(Computer-Aided Facility Management)はファシリティマネジメント業務を支援するソフトウェアのこと。

*2 ABW:Activity Based Working。オフィス内外に、さまざまな業務活動(アクティビティ)に適したワークプレイスを設定し、勤務場所を固定せず、業務活動内容に応じて働く場所を個人が自律的に選択できる勤務形態。

人的資本経営のKPIは「組織生産性の向上」

昨今、日本では人的資本経営の取り組みが活発化していますが、私は人的資本経営の本質を「社会、市場、株主から日本企業への“改革要請”」だと捉えています。

終身雇用制度がほぼ崩壊し、転職が一般的になった現在においても、日本企業は新卒一括採用を継続し、ポテンシャルはあっても業務遂行能力の低い人材を長期的に育成する慣習を手放さずにいます。その結果、日本の就業時間あたりの付加価値生産性は、OECD加盟国の38カ国中29位です(日本生産性本部、2023年)。さらに、従業員のエンゲージメントは、対象国145カ国中最下位です(Gallup社、2023年)。従来の日本企業による人材の確保や活用の慣習的なモデルが限界を迎えている証拠でしょう。

こうしたなかで、日本企業が世界に日々遅れをとりつつある状況を憂慮し、ステークホルダーが古い慣習の刷新を求めていることが、人的資本経営の要求の高まりの本質です。こうした極めて重要な取り組みがしばしば「コンプライアンスの遵守や情報開示の問題」と矮小化されているのは、残念と言わざるを得ません。

私は人的資本経営のKPIは「組織としての生産性の向上」だと考えています。個人の生産性は、個人の能力やスキルに依存し、個人の努力や技術によって向上します。一方、組織の生産性は、個人の生産性だけでなく、チームの関係性や組織の文化、環境など、組織全体の要素によっても影響を受けます。つまり、組織の生産性の向上をKPIとすれば、チームの関係性の強化や、組織全体の文化・環境の改善が見込め、人的資本経営の実現にも繋がるのです。

少子高齢化が急速に進み、人手不足が深刻さを増す中、日本企業が世界で存在感を示すには、この組織生産性を高めるしかないと思います。よって人的資本経営の取り組みも、人材に関する投資や育成、情報開示がいかに組織生産性向上に資するのか、という観点で実践されるべきです。

暗黙知を形式知にし、組織の生産性を向上する場(Ba)づくり

昨今、人的資本経営の推進を目的に、働き方や働く場を刷新する取り組みをよく目にします。オフィスのリニューアルやABWの導入が、従業員のエンゲージメントにポジティブな影響をもたらす可能性は高いですし、それらが生産性向上に繋がるかもしれません。ただし、その施策がどの程度に効果的なのか、コストとメリットが見合っているのかを判断するためには、詳細な検討が必要だと思います。

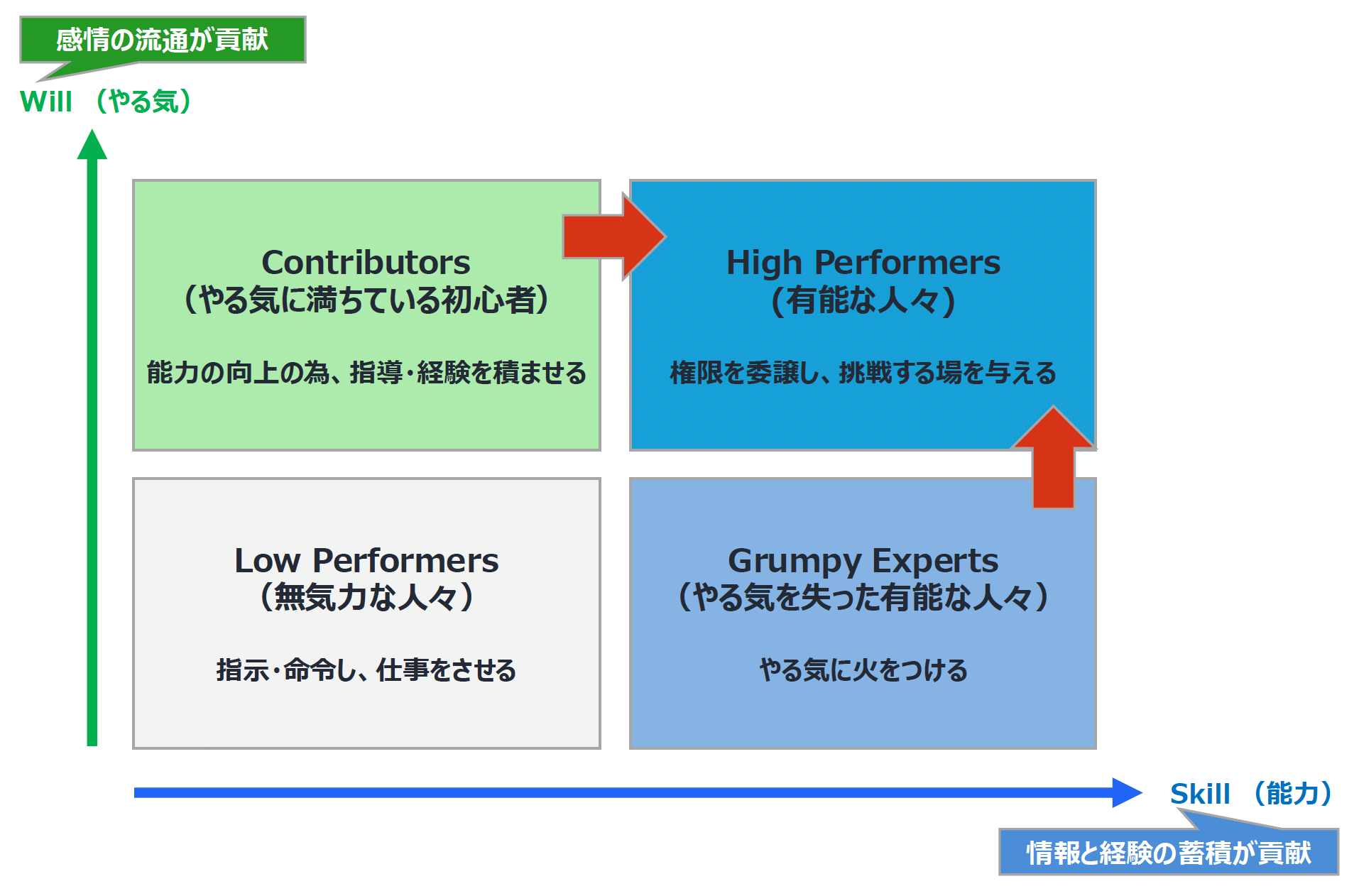

「Will/Skillマトリクス」という考え方があります。縦軸にWill(やる気、モチベーション)、横軸にSkill(能力)を取った四象限のフレームワークです。このマトリクスに基づくと、SkillとWillが共に高い人材を増やせば、理論的には組織の生産性も高まると言えます。

図1.やる気と能力に関する「Will/Skillマトリクス」

では、オフィスのリニューアルやABWの導入は、WillとSkillの双方にポジティブな影響を与えるでしょうか。快適なオフィスや自由度の高い働き方は「Willの向上」には資するかもしれません。しかし、「Skillの向上」との因果関係は不明です。しばしば耳にする「リモートワークを導入してから若手の育成が困難になった」という管理職の声を考慮するなら、自由度の高い働き方は「Skillの向上」にネガティブな影響を与える可能性すらあります。

このことから、働き方や働く場を変えるだけでは、生産性は向上せず、人的資本経営にも貢献しないと言うこともできます。つまり、働き方や働く場を整備した上で、それらを生産性向上に繋げるための戦略や複合的な取り組みが必要になるということです。

こうした施策に関連して、IWMS/CAFMでの解決方法をご相談いただくこともあります。FMにおけるITシステムの主なニーズは、施設や設備といった「ハードウェアの維持管理とロングライフ化」および、その利用状況を把握した上での「空間の戦略的な管理」です。システム導入により、設備のライフサイクルコストの最適化や施設価値の最大化などが実現しやすくなりますが、一方で先述のような戦略的な視点も不可欠でしょう。

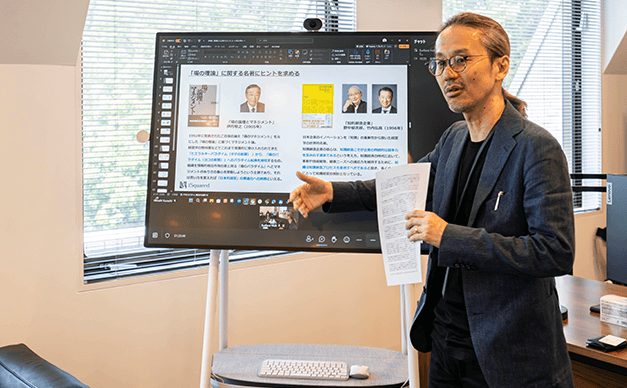

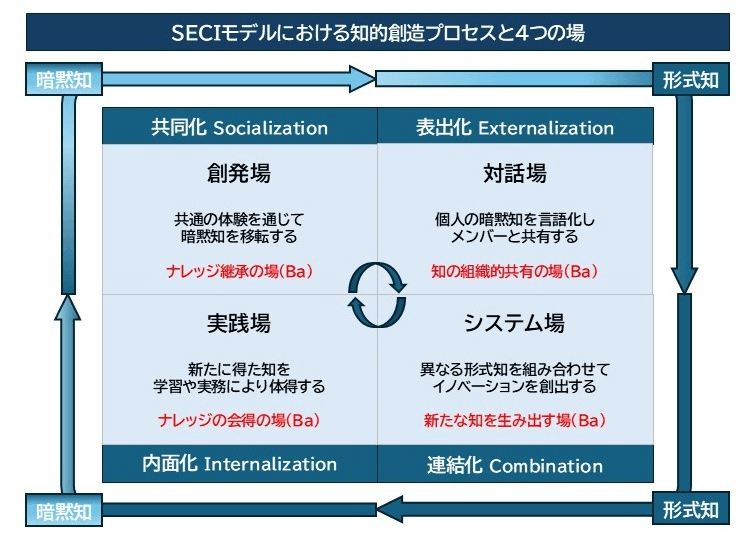

FMと生産性向上を繋げるヒントが、組織的知識創造のプロセスである「SECIモデル」です。SECIモデルとは、共同化(Socialization)、表出化(Externalization)、連結化(Combination)、内面化(Internalization)のプロセスを循環させることで、組織内の暗黙知を形式知化し、組織的な知識をスパイラルアップさせていく理論をさします。

図2.SECIモデルにおける知的創造プロセスと4つの場

FMの観点でSECIモデルを捉えたとき、ポイントになるのは表出化と連結化のプロセスです。表出化とは、個人の暗黙知を形式知にして同僚などに共有することで、端的に言えば「言語化」のプロセスです。連結化は、表出化された知識を体系化し、組織内で共有しやすくするプロセスを意味します。この二つは、内面化や共同化とは異なり、複数の従業員が関わりながら実践されます。

つまり、表出化と連結化においては物理的な空間のみならず、知識の結節点となる仕組みを含めた「場(Ba)」が必要不可欠なのです。いかに表出化や連結化を促す「場(Ba)」を構築できるか。これはFMの領域でもあります。現在、生産性の向上をめざしてFMに取り組んでいる担当者の方には「表出化や連結化を促す場(Ba)づくり」という観点を持つことをお勧めします。

感情の流通が、組織のエンゲージメントを紡ぐ

最後に、リモートワークなどの“場所にとらわれない働き方”における注意点を指摘しておきたいと思います。それは「感情が切断されること」です。私の経営学の師である伊丹敬之氏*³は「現場にはカネと情報と感情が流れている」と言っています。「情報」はオンラインでも流通が可能ですが「感情」はどうでしょうか。オンライン会議と対面での会議のどちらが感情を流通させられるか、答えは明白でしょう。

なぜ感情が重要なのか。それは、従業員のエンゲージメント向上への影響が大きいからです。先ほど紹介した「Will/Skillマトリクス」に当てはめるなら、情報の流通はSkillの向上、感情の流通はWillの向上を促します。ある日本企業には「ワイガヤ」と呼ばれる、従業員間のコミュニケーションや議論を促す文化がありますが、これも感情の流通と情報の蓄積を促す仕組みと言えるでしょう。アメリカのビッグ・テックを中心にオフィス回帰が進んでいることにも納得感があります。

最後になりますが、FM担当者の方には、自身が手がける施策や計画がどのような根拠に基づき、どの程度の効果が期待できるかを意識して業務に取り組むことをお勧めします。その際には、経営学の原理原則も役立つでしょう。ぜひ、さまざまな学びを通して、物事の本質を捉えられる素養を養ってほしいと思います。

*3 伊丹敬之:経営学者。中小企業大学校総長、一橋大学名誉教授、国際大学前学長、組織学会元会長。経営学分野初の文化功労者。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。