ファシリティマネジメントに、従業員満足度向上に繋がる要素を盛り込んだ「ホスピタリティFM」。日本ではあまり浸透していないものの、欧米ではすでに普及しており、多くの企業で導入が進んでいます。そんなホスピタリティFMを日本で推進しているのが、株式会社ファシリテイメント研究所 代表取締役マネージングダイレクターの熊谷比斗史さんです。ホスピタリティFMの有用性や、日本ならではの導入の壁、従業員満足度の向上に寄与する「新しいワークスタイル」について伺いました。

オランダで受けたホスピタリティサービスに感化され、ホスピタリティFMを専攻し日本へ輸入

ホスピタリティFMとは、従業員満足度向上を主眼に、ハード・ソフトさまざまな施策を講じる「サービス」としてのファシリティマネジメント。私がホスピタリティFMに本格的に取り組むようになったのは、1996年4月30日、日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)の視察団としてオランダを訪問したことがきっかけです。

そもそも欧米ではファシリティマネジャーの評価基準に「従業員満足度の高さ」があるほど、ホスピタリティを追求するのが一般的。その中でもオランダは、当時からホスピタリティの先進国でした。

スキポール空港公団オフィスでの受付後にすぐさまカウンターでコーヒーを勧められ、日本語ができる通訳を用意してもらい、記念撮影用のカメラマンを手配されるなど、数々のすばらしい対応を受けました。

すっかりオランダ流のサービスに心をほだされたのですが、その翌日に、実はこれらのサービスがすべてスキポール空港公団の「ファシリティマネジメントサービス」カタログに基づいたサービスだと知ります。「これだけのサービスをカタログとしてあらかじめ想定していることに衝撃を受けました。

またオランダ滞在中、多くの関係者が「ファシリティマネジメントはサービス。ホスピタリティが重要」と語るのを聞き、ファシリティマネジメントにホスピタリティを取り入れるようになりました。

オランダの大学では、ファシリティマネジメントはビジネススクールの中でホスピタリティ分野に位置づけられます。大学院でホスピタリティFMを学び、日本に持ち帰って、造語としてファシリティ+エンターテインメントである「ファシリテイメント」を広めています。

従業員満足度を上げる要素は「パーセプション」と「エクスペリエンス」

昨今、企業の成長に対して「従業員の生産性」が深く関わることが知られるようになり、ウェルビーイング*1や心理的安全性*2の重要性について語られるようになりました。日本企業において従業員の生産性を確保する際にも、従業員満足度の向上が不可欠と言えます。

ではどうやって従業員満足度の向上に寄与すれば良いのでしょうか。企業からワークプレイスに関する相談を受ける際、往々にして言われるのは「従業員満足度を上げるためには、多くの取り組みが必要で負担が大きいのではないか」ということです。

従業員の満足度を上げるための要素は、サービス提供を認知させる「パーセプション(Perception)」と、そのサービスによる価値「エクスペリエンス(Experience)」の2つだけです。つまり従業員に対して「今あなたにサービスを提供していますよ」と気づかせてパーセプションを作り、そのパーセプションが少しだけ期待を超えていれば、「サービスを受けられていい気持ちになった」というエクスペリエンスが作れるのです。

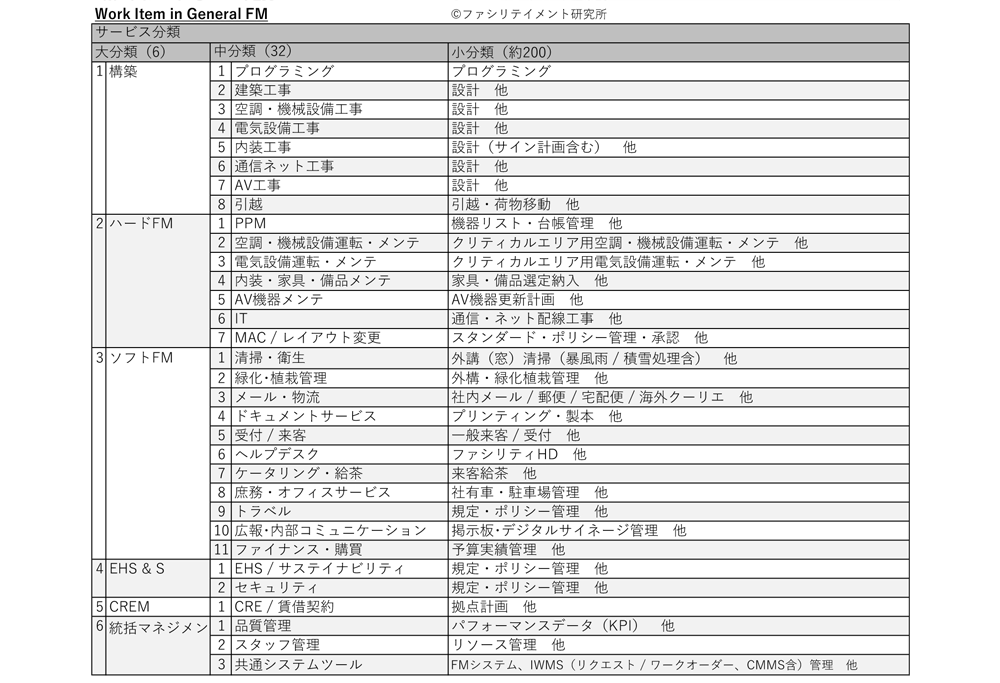

私がクライアント企業に従業員満足度の向上を目的としたワークプレイスを導入する際には、まず、あらかじめ用意した「従業員が要望しそうな項目」を網羅した約200項目のリストから選んでいただきます。これはオランダで体験したホスピタリティFMのサービスから着想しました。

このリストがあれば事前にサービスの品質(SLA*3)や手順を決めることができ、かかるコスト概算も算出できます。またサービスを依頼する協力企業などにもアプローチしておけるので、後々の業務効率化が可能です。

ワークプレイスでの想定サービスリスト ( )内は項目数

多くの企業は「200項目も用意するのは大変」と感じるかもしれませんが、無限ではありません。手順など、ある程度のスタンダードはすでにありますし、最大でも200項目程度で、従業員の要望をほぼカバーできます。また「会社から関心を持ってもらえている」という従業員のパーセプション・エクスぺリエンスの形成にも役立ちます。

そして実際にワークプレイスの運用が始まったら、リスト内にある「オフィスへの植栽管理」や「スナック・フルーツコーナー管理」などをあらかじめ定めた手順で実施します。ある企業へオフィスペットを導入した際には、従業員がペットへのエサをやる頻度の指定やエサの提供、管理まで細かくサポートしました。

*1 ウェルビーイング(well-being):幸福で肉体的、精神的、社会的すべてにおいて満たされた状態のこと。

*2 心理的安全性(psychological safety):組織の中で自分の考えや気持ちを安心して発言できる状態のこと。

*3 SLA(Service Level Agreement):サービス提供事業者とその利用企業間で結ばれる、サービスレベルに関し、あらかじめ定め合意しておく水準のこと。

ファシリティサービスが叶える新しいワークスタイル・ワークプレイス

欧州では、ABW*4はすでに浸透しています。このABWは1990年代にオランダのインターポリス*5が初めて実現したと言われており、さらに2010年にはオランダのラボバンク*6が、当時4,000人いた従業員のワークスタイルをすべてABWに変更しました。

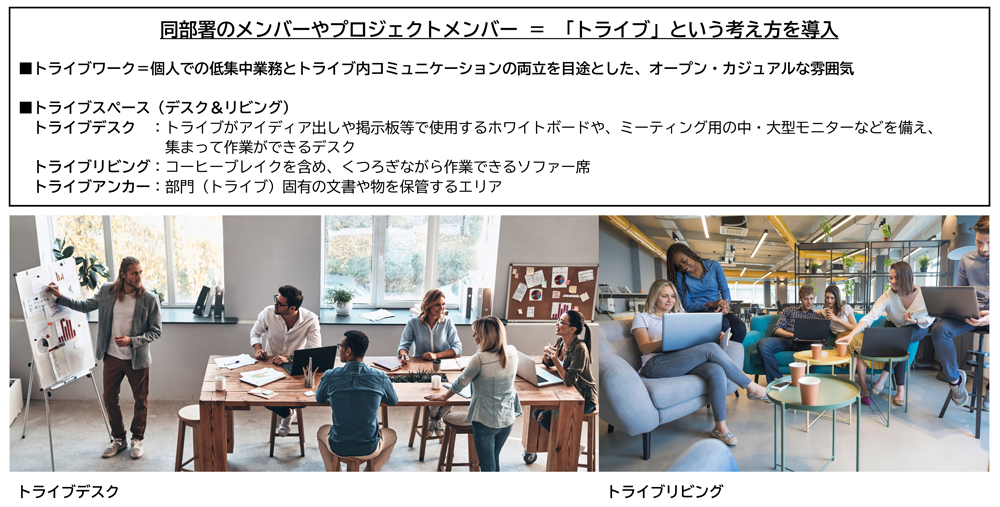

また2019年にオランダへ再訪した際は、このABWに加えて、新しいワークスタイル「トライブワーク」が導入され始めていました。トライブ(tribe)とは「部族」を指す言葉で、「家族の次に心理的安全性が高いチーム」という意味合いがあります。その企業での定義にもよりますが、トライブの人数は数名〜10名弱程度で、同部署のメンバーやプロジェクトメンバーなどで構成されています。

とあるオランダ企業のセンターオフィスはトライブごとにワークプレイスが設けられ、トライブメンバーと一緒に仕事が進められるように設計されています。このトライブスペースはABWのワークプレイスと同様にリアルタイムで滞在状況を管理されており、時間帯によって利用するトライブが入れ替わることも可能です。

トライブスペースには議論や作業をするための大きなテーブルとソファが置かれています。また長時間利用することを想定して、コーヒーブレイクを含めながらチームで集中して働くことができるよう工夫されています。こうしたオランダ企業の取り組みを参考に、すでに私も日本企業へトライブスペースを導入したことがあります。

トライブスペースのイメージ

トライブでは利用するチームの要望に合わせて、ホワイトボードやアイデア出しの付箋ボード(前回の書きかけのもの)、プロジェクターなどのガジェットが、そのトライブスペースに用意されます。

トライブスペースをよりよく運用し、ホスピタリティFMを実現するための手段として、「IWMS(Integrated Workplace Management System)」が利用されています。

IWMSとはホスピタリティFMを実現するための複合的なシステムのことで、データに基づいた職場管理が実現できる点や、従業員に対するホスピタリティあるサービスも含めて管理できる点が特徴です。また、管理のみならず、IWMSを通して集めた情報を従業員にRTOI*7として提供することで満足度の向上も図れます。

このトライブスペースはあくまでシェアスペースなので、時間によっては別のトライブチームが使用します。そのため、そのトライブチームに合わせてスペースを都度セットアップします。

また、その日のトライブチームにゲストとして誰が何時に来て、何時にコーヒーを出してほしいなど、さまざまなトライブからの要望が、IWMS内を通してインプットされます。そしてポーター(家具・備品のセットアップ)、受付、ケータリング担当などさまざまなサービス提供者に、それぞれの「オーダー」として分割され送付されるのです。

かつては、これらの要望は電話やメールでヘルプデスクに入り、手配されていましたが、現在はトライブメンバーがIWMSに接続できるスマホを使って要望し、システムによってほぼ自動的に各サービスにオーダーが展開されます。また、どのスペースが使われ、あるいは予約されているか、どのトライブチームが会社に来ているのかなどのRTOIを開示することも可能です。

次号はこうした新しいワークスタイル・ワークプレイスでより活用されるであろうIWMSについて、深掘りしてお伝えします。ワークプレイス構築の参考になったら幸いです。

*4 ABW(Activity Based Working):オフィス内に、仕事のさまざまな活動(アクティビティ)に適したワークスペースを用意し、個人がデスクを固定せず、作業内容に応じて働く場所を変えられる勤務形態。

*5 インターポリス:1969年に設立されたオランダの保険会社。4つの相互損害保険会社が合併してできた。

*6 ラボバンク:オランダにある農業組織向け金融機関グループの統括会社。日本の農林中央金庫に相当する。

*7 RTOI(Real-time occupancy information):リアルタイムで空間の占有情報を収集し提供すること。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。