テクノロジーの進歩を背景にビジネス環境は刻一刻と変化し、ハイブリッドワークなど多様な働き方が一般化しつつあります。こうした状況でも成長し続けるために活用できるのが、企業内にある「知識」です。特に「暗黙知」に含まれる非言語情報にはどのような価値があり、どういった活用方法があるのでしょうか。

知識経営などを専門とし、経営学と情報工学を横断した研究を行っている高島健太郎さんに、ハイブリッドワーク時代の知識経営について伺いました。

知識経営で行われる暗黙知と形式知の相互交換

私は東京理科大学経営学部に籍を置き、知識経営をはじめとする経営学と情報工学をバックグラウンドとしたコミュニケーションの領域を専門としています。具体的には、企業のワークプレイス環境やそこで利用されるコラボレーションツールに必要な要件などを研究しています。

知識経営とは、企業の競争優位性を確保するには組織の中にある知識が大事だという考えのもと、その知識を経営資源として捉え、企業内で共有・活用していく取り組みのことです。1990年代初頭に野中郁次郎氏により「知識創造理論」が発表され、提唱された「SECIモデル」は広く知られることとなりました。

この知識創造理論では、知識には言葉で表せない「暗黙知」と表せる「形式知」があるとし、企業内で知識の「共同化」「表出化」「連結化」「内面化」というサイクルを回し、暗黙知と形式知が相互交換される中で、知識が組織内で共有される、としています。

例えば、営業担当者が業務を体得する際には、先輩の営業先に同行するなどして体験を共有し(共同化)、そこで学んだことを言葉に出し(表出化)、それを体系立ててまとめ(連結化)、実践して自分のものにしていく(内面化)と思います。学んだことを言葉に出す際に身体に染み付いた暗黙知は形式知に変換され、実践する際に形式知は身体に戻され暗黙知に変換されます。

こうしたSECIモデルに基づく具体的な行為は「12の知識創造行動」としてまとめられていて、よりクリエイティブでコミュニケーションが活性化するためのワークプレイス作りにも活用されています。

12の知識創造行動について。一般社団法人ニューオフィス推進協会「クリエイティブ・オフィス・レポート2.0」(2008)を参考に作成

暗黙知と非言語情報

近年は、オンラインとオフィス出社を組み合わせたハイブリッドワークを採用する企業が増加しました。この流れは、多少の揺り戻しはあれど、継続するのではないかと考えています。オンラインは人材の定着や成長、効率よく業務を遂行するために必要ですし、対面は組織内のコミュニケーションや知識創造の促進に不可欠だからです。

こうした環境下で知識経営を行う際に注意したいのが、暗黙知の扱いです。暗黙知を共有するには、体験を共有することが重要です。これにはメールで済ませられるような言葉でのやり取りだけでなく、相手の表情や視線、ジェスチャーを含むふるまい、服装などの視覚・聴覚から得られる非言語情報でのやり取りが含まれています。共同化の「見て学ぶ」という場面では非言語情報が多く扱われますが、オンラインでは非言語情報の多くがそぎ落とされてしまう点に注意する必要があります。

コミュニケーションツールの研究分野では、アウェアネスと呼ばれる種類のコミュニケーションが着目されてきました。アウェアネスとは、同じ場所に居合わせていることでお互いの存在を感じられ、会話を交わしていなくても相手のことが何となく分かっているという、非常に弱いコミュニケーションのことです。例えば、複数のメンバーが同じオフィスにいて、互いの姿が見えていれば「一緒にがんばっている」という連帯感や協働感を感じることができます。塾や大学の自習室に入ると皆が机に向かっているので自分の勉強もはかどるという、いわゆる「自習室効果」もこれに近いと思います。

ベテランのメンバーのふるまいは見ているだけで学ぶところがありますし、困っているそぶりの人がいれば皆が気を遣いやすくなります。言語でのコミュニケーションを始める前に、このような視覚に基づく非言語でのコミュニケーションが相手に対する理解を助けています。

テキストベースのオンラインツールでは、このアウェアネスが損なわれてしまうことがこれまで問題視されてきました。そのため、対面が当たり前だった今までのワークスタイルでは、顧客訪問や重要な会議、技能伝承などの言葉以外の細かいニュアンスの共有が求められる活動は対面で行い、デジタルツールが得意とする形式知を扱う部分のみをオンラインで行うことが一般的でした。

しかしハイブリッドワークでは、対面が当然という前提が揺らぎ、顧客訪問もオンラインで行われるケースが増えています。また、オンラインと対面が複雑に組み合わさった新しい選択肢も出現しています。例えば、重要な会議は対面で実施するだけでなく、配信や録画も実施されるようになりました。技能継承も、ベテランメンバーのやり方をビデオに残して共有するという方法が試みられています。

私はここ1年ほど「働く人のバイオロギング」という研究を続けています。ワーカーの首にカメラをぶら下げてもらい、その人の視線や視界を撮影して、そこから得られた情報を観察し、考察する取り組みです。当初はワーカーの働き方を分析するために実施していたのですが、今後はベテランのメンバーの方にカメラを付けてもらい、その画像データに補足説明をつけて共有するような試みとして展開できるのではないかと考えています。「見て学ぶ」領域にも今後は映像メディアが入ってくるでしょう。今後のオフィスは、現地で起きていることをコンテンツ化し、テレワーカーに発信していくスタジオのような役割を担うかもしれません。

現時点では、オンラインと対面の使い分けを改めて明確化、定義づけし、また新しい選択肢を検討することが求められているといえるでしょう。そしてこれには一般的な正解はないと思われます。しかし、ハイブリッドワーク導入の大きな目的が、メンバーの働き方に関する裁量と自律性を確保することにあるなら、トップダウンではなくメンバーを巻き込んで決めていくプロセスを用意する必要があると思います。

ハイブリッドワークでの“分断”を防ぎ、弱いつながりを維持する試み

ハイブリッドワークを選択する際に問題になるのが社内の人間関係に関する課題です。コロナ禍後に行われたある研究によると、オンラインの導入は社内の「弱いつながり」に影響を与えます。

ここで言う弱いつながりには2つの意味があります。1つは、業務連絡など業務に必要なコミュニケーションは今まで通り行われるものの、雑談などの業務に直結しないインフォーマルなコミュニケーションは行われにくくなるということです。もう1つは頻繁に業務のやり取りする仲間とのコミュニケーションは減らないけれど、ちょっとした知り合い程度の相手とのコミュニケーションは劇的に減少するということです。

このような弱いつながりは、目の前の業務を進める上では関係がないかもしれません。しかし、社内で効率的に情報を流通させたり、異なる知識の出会いを促したり、会社の一体感を醸成したりと、長期的には重要な役割を果たしていることが指摘されてきました。特に日本の企業はこれまで「同じ釜の飯を食う」関係性を重視し、合宿、社員旅行、運動会などを通じて、公私の両面で社内メンバーのつながりを育む傾向がありました。オンラインと対面の使い分けによってコミュニケーションが分断され、一体感やカルチャーの醸成が損なわれる問題点が指摘されています。

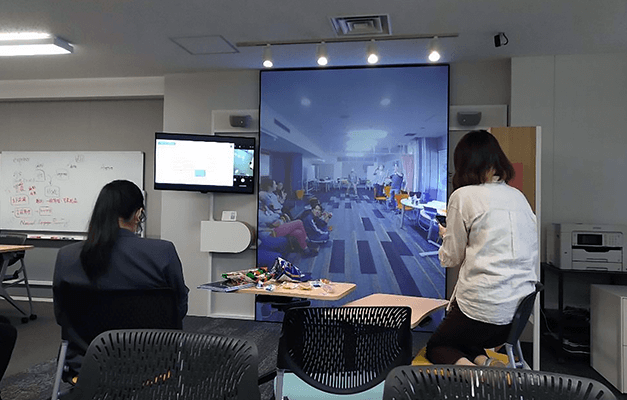

こうした弱いつながりの維持に関する事例として、企業の分散型オフィスにおける取り組みを紹介します。これはコロナ禍前に行われた取り組みですが、ある製造業の企業で、2面の壁ほどの大きさのディスプレイで本社オフィスと地方オフィスをつなぐ「仮想同室感システム」を導入し、仮想的な“大部屋”としてオフィスを運用しました。このシステムは常時接続であり、音声は常につながっていて、ウェブ会議システムのようにわざわざ起動する必要はありません。

メンバーの行動と意識の変化を調査したところ、オフィス間で挨拶や声がけをする、打ち合わせの様子を見て外から新しい参加者が加わるといった、オフィスに出社した際に自然に行われているような行動がオンラインでも増えました。また、オフィス間でお昼ご飯を一緒に食べて雑談するといったインフォーマルな交流も見られました。そしてアンケート調査の結果を見ると、導入前と比べて互いの存在を意識するようになった、役職や職位にとらわれず自分の考えを表に出すようになった、という改善が見られました。

私が所属する東京理科大学国際デザイン経営学科でも、1年生が北海道の長万部キャンパス、2年生以上が千代田区の富士見キャンパスと、キャンパスが分断されています。そこで同様のシステムを導入し、学年間の交流を育む試みを行っています。

東京理科大学長万部キャンパス、富士見キャンパスの接続(企業との共同研究)

コロナ禍を過ぎると、接続場所に変化が訪れます。前述とは異なる別の企業では「たまり場共有システム」を開発し、ある部門内でオフィスの休憩スペースと在宅勤務をしているメンバーのタブレットをつないで、休憩もできるたまり場スペースにオンラインから参加できる仕組みを運用しました。これは、同社のメンバーから寄せられた「オフィスの仲間から“置いていかれているかもしれない感”が不安」という言葉から生まれたものです。設置後は、一緒に休憩したり、朝や夕方の打ち合わせに在宅勤務のメンバーが同席したりと、さまざまな使い方をして、離れているメンバーとも一体感やつながりが持てるようにしました。

たまり場共有システム 在宅勤務者のセッティング(企業との共同研究)

このシステムを作る際に課題となったのが「接続環境の非対称性にどう向き合うか」ということです。オフィスはパブリックな場所ですが、自宅は本来プライベートな場所です。「自宅を直接自席とつなぐのは都合が悪い」「在宅側からオフィス側に流れる情報は限定的にしてほしい」といった意見が多くありました。そこで在宅側に情報の開示権限を与え、在宅側からのみオフィス側に歩み寄って話しかけることができる設計にしました。

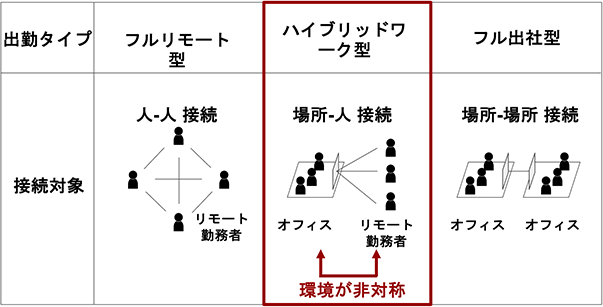

出勤タイプと接続環境の関係

一般的なツールは、参加者全員が音声・画面を自由にオンにできるなど、さまざまな面で対称に設計されています。しかしハイブリッドワークでは接続環境が多様であるため、片側はオフィスだけれど、もう片側は自宅あるいはさまざまな状況でのオフィス外の場所といったことがおきます。多様な接続環境を前提とし、違いをうまく吸収できるツールが求められると思います。また、ツールだけでなく人間にも、遠隔の相手のことを想像し配慮する新しい基礎的なスキルが求められるようになるのではないかと思います。例えば、対面でなくても不安にならない、差別をしない、相手の境遇を配慮しながら会話の進め方を調整するなどといったことです。

ツールとワークプレイスを横断して働く環境を企画する

今後は一層オンラインと対面の境目がなくなり、物理的な場所で対面しながらもオンラインでツールを使ったり、ツールの中に物理的な場所が映し出されたりと、互いに入れ子になっていくと思います。コミュニケーションツールと物理的なワークプレイスを横断して、働く環境を総合的に考えていく視点が重要になるのではないかと思います。

知識経営が提唱されてからおよそ30年が経過しました。当時の理論は終身雇用の前提が色濃く、知識の共有や活用は社内で行われることが前提になっていたように思います。しかし現在は研究成果や知識などのオープン化が進み、オープンイノベーションが加速しています。そしてメンバー一人ひとりの自律性が増し、それぞれが社外との関わりを持つようになってきています。メンバーに社外で得た知識を社内に還流してもらい、その知識を取り込んでインテグレーションしていく動きも必要になってくるでしょう。分散して働くことを組織の強みに変えるための経営と環境が求められていくのではないかと思います。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。