グローバルな社会動向から見る、今、企業に必要なファシリティ戦略やワークスタイル・ワークプレイスとは

2022年02月01日サスティナビリティ

近年、上場企業の非財務情報の開示が義務付けられるなど、気候変動問題などの「サステナビリティ課題」への取り組みは、企業活動と切り離せないものとなりました。こうした財務指標で表すことが難しい取り組みを、企業は事業のなかにどのように位置付け、自社の成長に結び付けていけばよいのでしょうか。

九州大学大学院経済学研究院の教授で、ESG経営や持続可能性を専門とする藤井秀道さんにお話を伺いました。

私は九州大学経済学研究院で、日本経済論、ESG経営、持続可能性などを専門に研究活動を行っています。キャリア初期からの一貫したテーマは「環境と経済の関係」です。大学院時代に開発途上国における経済問題を研究する開発経済学を専攻し、経済発展の最中にある国をたびたびフィールドワークで訪れたのが関心のきっかけでした。

日本もかつて通った道ではありますが、当時の開発途上国では、企業活動を通じて排出される廃棄物や排気ガスが自然環境や公衆衛生にダメージを与え、人々の健康や衛生状態も悪化していました。その光景に衝撃を受けた私は、環境保全と経済発展を両立する企業活動のあり方についての研究を始めました。

私が研究活動を開始した20年ほど前に比べると、現在では、気候変動問題や人権、資源の枯渇などのサステナビリティ課題への取り組み、特に気候変動問題に対して社会的関心が非常に高まっていると思います。その背景には、気候変動問題に関する科学的な研究が進み、環境問題の社会や経済への影響が白日の下に晒されたことが関係していると考えられます。

気候変動問題に関する政府間組織である「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、人間活動と地球温暖化の影響関係について、1990年の第1次評価報告書では「気候変化を生じさせるおそれがある」と評価していました。その後、報告書の公表を重ねるごとに確度が高まっていき、2021年の第6次評価報告書では「(人間活動が地球を)温暖化させてきたことは疑う余地がない」と評価を修正しています。社会が生み出す環境負荷が地球環境に甚大な影響を与えているのは、今や疑いようのない事実なのです。

こうした中で、企業活動に対する価値観も変化しています。高度経済成長期に代表される、環境や社会への影響よりも経済が優先されるという価値観から、環境を土台として社会や経済が成り立つといった価値観へと転換しつつあります。言い換えると、今や企業にとって環境や社会は経済活動の根幹であり、サステナビリティ課題への取り組みは事業継続の必須条件といえます。

その変化を象徴するのが、ESG投資の台頭でしょう。近年、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する情報を、投資家が重要な評価指標としていることは広く知られています。これは企業の環境やサステナビリティへの配慮不足が、長期的な成長を阻害する潜在的なリスクと認識されているからです。

例えば、事業活動を通じた無制限なCO2の排出は、国による炭素税の導入や税率引き上げの際に事業成長の大きな足かせになり、社会的信用が得られなくなる可能性があります。つまり、これからの企業は成長をめざすのならば環境や社会、企業のガバナンスに力を入れなければいけません。

その際のポイントは「自社の重要課題に適した取り組みを行うこと」です。やみくもにESG施策を推進しても、自社の事業特性や課題と関連していなければ、市場からの評価も経済的なリターンも得られません。

近ごろ、ESG投資やESG経営に対して「ESGウォッシュ」という批判が向けられることがあります。ESGウォッシュとは、企業が見せかけのESG施策でイメージアップを図ることを批判する言葉です。こうした批判が生まれるのは、取り組みの効果を考慮しない、やみくもなESG施策が急増した結果でしょう。そのため、企業はしっかりと事業活動の特性や中長期的に直面する課題を見極めたうえで自社にとって優先度の高いESG施策を実行する必要があります。

では、どのようにESG施策を策定すればよいのでしょうか。このときに役立つ概念として「マテリアリティ」が挙げられます。マテリアリティとは、事業活動を継続する上で優先的に取り組むべき重要課題です。枠組みごとに若干定義は異なるものの、さまざまな国際機関が共通して利用しています。2027年には、国際会計基準(IFRS)のサステナビリティ開示基準に盛り込まれる見込みです。マテリアリティの概念を用いれば、自社の課題の優先度を特定しやすいため、効果的なESG施策を打ち出すことができるでしょう。

例えば、私は九州の大手小売企業グループにおいて、マテリアリティを用いたサステナビリティ宣言の策定プロジェクトを支援したことがあります。このプロジェクトでは、部門の垣根を超えて幅広い人材を招聘し、社会・環境の課題整理、優先課題の特定、サステナビリティ宣言の策定までを、従業員の皆さんに自ら実行してもらいました。このプロセスにおける優先課題の特定においては、マテリアリティの概念が大いに役立ちました。

加えて、この取り組みのポイントは、取引先や消費者など社外の方々にもインタビューを実施したことです。ESG施策は社会の幅広い範囲で様々な方々と関連性を持つため、自社の従業員だけでなく、ステークホルダーの視点も取り入れる必要があります。事業開発を行う際よりもさらに俯瞰的な視点で世の中を眺め、自社が環境や社会に貢献できる方法を見極めていくことが、ESG施策を策定するうえで重要な点といえます。

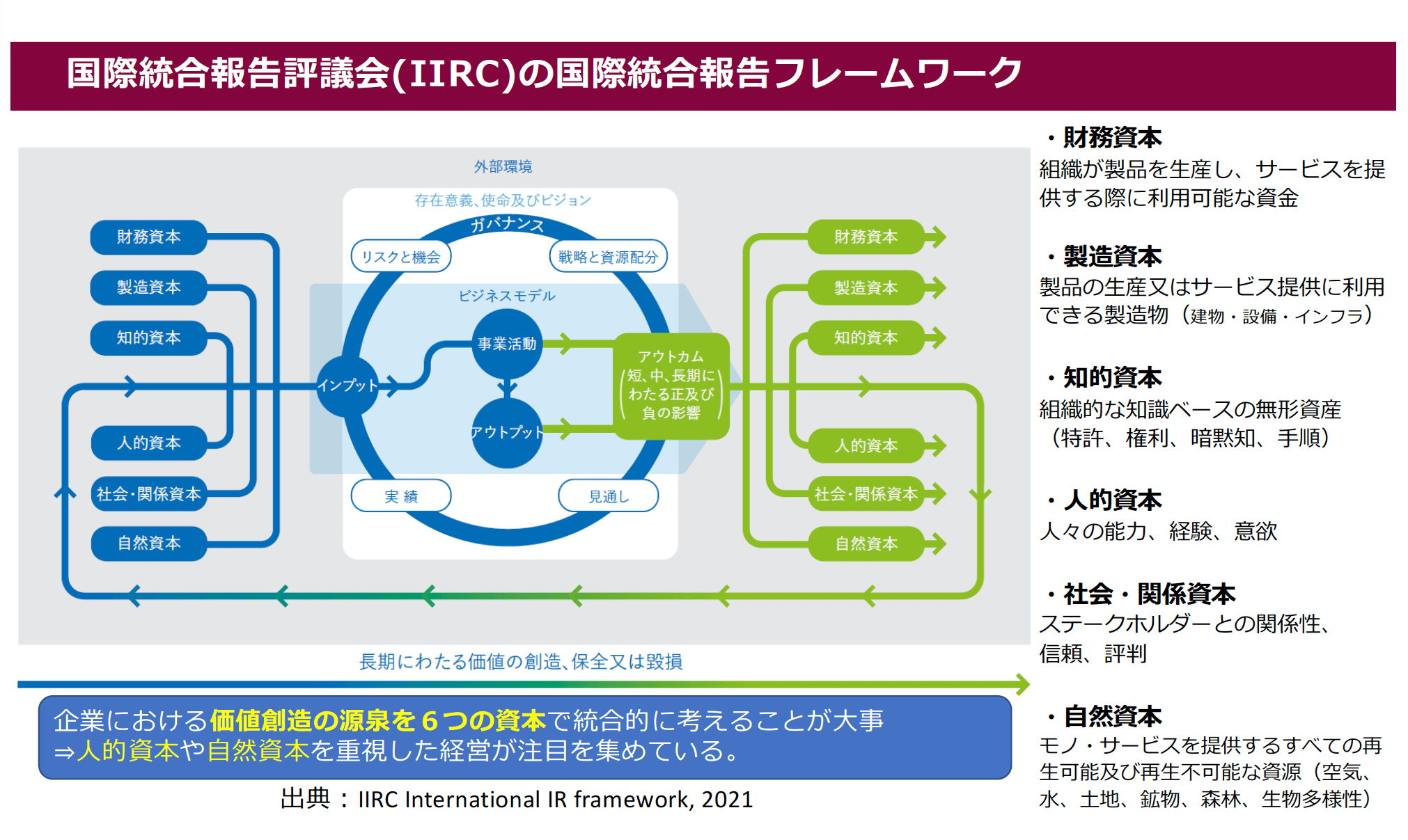

ESG投資の活発化に並行して、企業における非財務情報の開示についても法整備が進んでいます。非財務情報とは企業活動における非財務資本に関する情報のことです。

国際統合報告評議会(IIRC)が定めたフレームワークでは、企業の価値創造の基盤となる6つの資本のうち非財務資本が5つを占めています。インフラや設備などの「製造資本」、特許や暗黙知などの「知的資本」、従業員の能力や経験などの「人的資本」、社会からの信頼や評判などの「社会・関係資本」、土地や水などの「自然資本」の5つです。

日本では2023年に企業の情報開示に関する内閣府令等が改正され、有価証券報告書などに「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載が義務化されました。これにより、GHG(温室効果ガス)排出量、女性管理職比率、従業員エンゲイジメントなどの情報を開示する企業が増えています。

今後、非財務情報が企業価値を大きく左右する指標になることは間違いないでしょう。欧米企業に比べ、日本企業は非財務情報の開示が進んでいませんでしたが、その状況も直近では変わりつつあるようです。

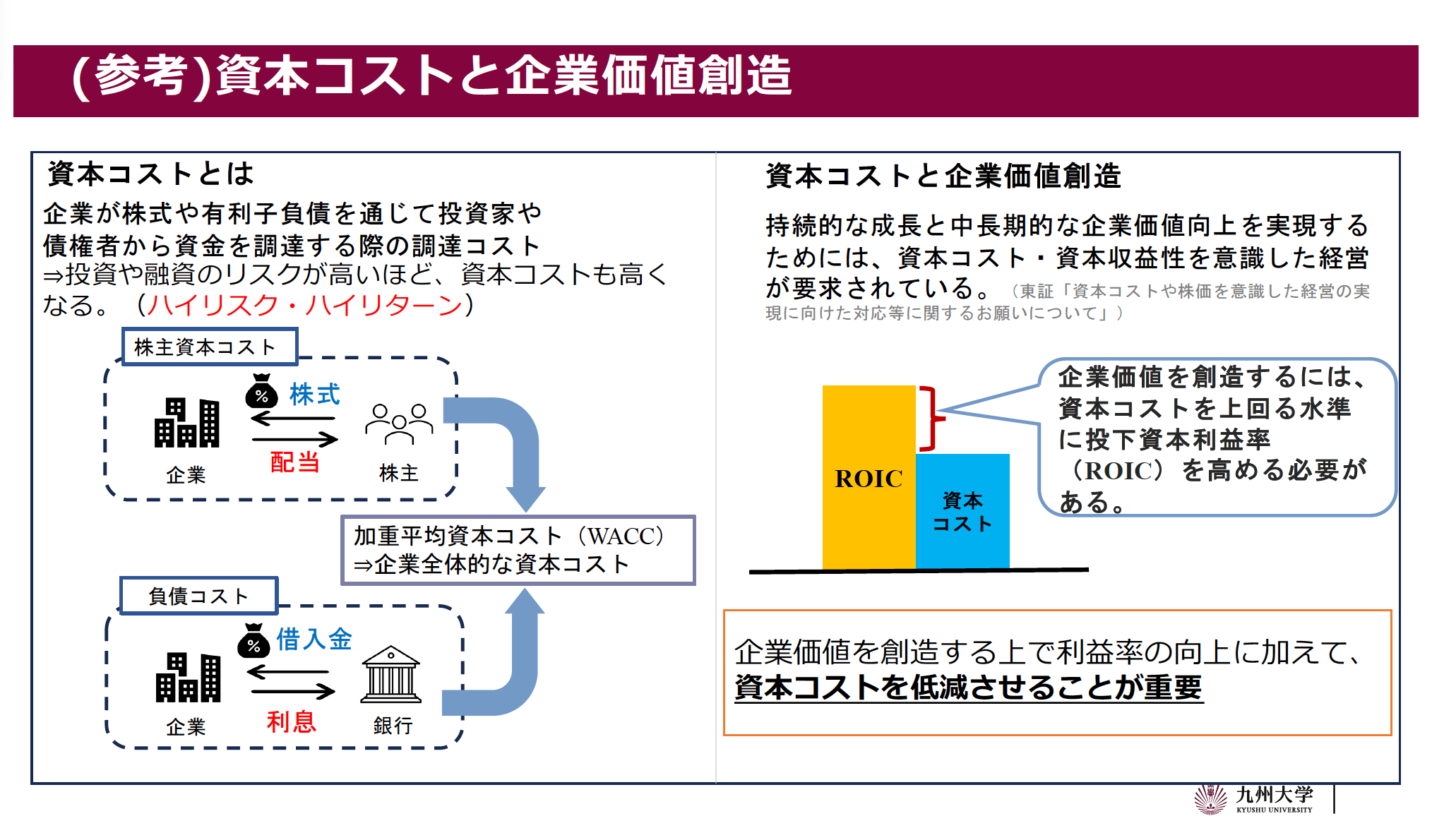

この変化には「非財務情報の開示が資本コストの低減に寄与する」と知られるようになったことが影響していると考えています。資本コストとは、企業が市場から資金を調達する際のコストのことです。資本コストが低減すれば企業価値は向上し、投資家などからも資金が調達しやすくなります。

つまり、適切なESG施策とその効果を公開する非財務情報の開示は、組織が持続的成長を実現するうえでの武器になるのです。

2023年3月に東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営」をプライム市場とスタンダード市場の企業に対して要請しました。その結果、売上や利益だけでなく、資本コストも加えた視点で経営戦略を策定する必要性が高まりました。資本コストを低減させる一つのアプローチとして、非財務情報の開示に積極的な企業が増えた側面はあると思います。

企業の非財務資本の中でも、特に重要なものとして人的資本が挙げられます。その理由の一つとして、コロナ禍を経て職場でのコミュニケーションが希薄化してきたことにより、過剰な忖度が発生し、自分の意見を伝えることに躊躇するケースが増加してきた点が挙げられます。例えば、オンライン会議を開催しても、カメラをオフにして一言も発言しないメンバーがいることもあると思います。意見の多様性は、リスク管理やイノベーションを達成する上で重要な要素になりますので、参加者が能動的に参加してもらう環境が重要になります。

では、企業が人的資本を高めるためにはどのような施策が効果的でしょうか。業種や業態によって最適な施策は異なりますが、多くの企業に共通するものとしてはワークスタイルに関する取り組みが挙げられるでしょう。

その際のヒントになるのが、かつてGoogleが実施した「プロジェクトアリストテレス」の調査結果です。その調査によれば、組織の生産性を改善する際の重要な要素として「心理的安全性」「相互信頼」などが挙げられています。心理的安全性が高く、相互信頼を醸成した組織は、従業員のエンゲイジメントが高く、生産性が高い傾向にあるのです。

従業員のエンゲイジメント向上がウェルビーイングに繋がることはよく知られていますし、非財務情報における従業員の離職率や定着率などの項目にも好ましい影響を与えることが論文などで報告されています。そのため、人的資本の改善に取り組むのであれば、従業員の心理的安全性や相互信頼の醸成から始めてはいかがでしょうか。

私の知る限りでは、ファッションビルの運営などを行うある企業がこの施策に卓越しています。同社では従業員が自律的に業務や改善提案に向き合えるよう、独自の「手挙げ」文化の浸透に取り組んでいます。

また、公平公正を重視した人事評価や昇格制度などを通じて、一人ひとりの自律性を尊重し、失敗に寛容な組織文化も構築しました。これは従業員の心理的安全性や相互信頼の醸成を促し、人的資本の向上にも貢献しています。実際に、同社は企業の情報開示を評価する第三者機関にも高く評価されています。

心理的安全性や相互信頼とは、従業員一人ひとりのマインドセットに他なりません。思考パターンや心理的なクセを変化させるのはなかなか骨が折れる取り組みだと思います。しかし、その実現なくしては、人的資本の向上や組織の持続的成長が難しいのも事実です。

まずは、手を挙げた人が高く評価される文化、野球で例えるなら「三振してもいいから打席に立つことを賞賛する文化」など、心理的安全性や相互信頼に寄与する文化やそれに合ったワークスタイルの構築が、今多くの企業に求められているのだと思います。

現代社会が不確実で複雑な「VUCAの時代」と呼ばれて久しいですが、その反面、今後確実に発生が予想されるメガトレンドがふたつあります。それは脱炭素と労働力不足です。冒頭の気候変動問題の話題などからもわかるとおり、脱炭素化は人類共通の課題です。また、わが国に関しては少子高齢化に伴う労働力不足もさらに深刻化していくでしょう。

こうしたメガトレンドのなかで非財務資本の重要性は増していきますし、投資家を含めたステークホルダーは非財務情報への注目度を高めます。そして、脱炭素への取り組みや人材活用の状況に関する情報が、市場からの評価対象となり企業価値に直結することとなりつつあります。

ESG経営に対して、短期的な成果が得られないからと取り組みを断念、縮小する企業もあるでしょう。しかし、この不確実性が急速に高まる時代において、ESG経営は「将来、確実に訪れる未来」を捉えられる数少ない経営戦略だと考えています。将来に向けて持続的な成長を実現するためにも、今こそESG経営に取り組んではいかがでしょうか。

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。