高度経済成長期からバブル景気、平成、令和という時代の流れとともに、私たちの社会や暮らしは大きな変化を遂げました。そのなかで、オフィスはどのような変遷をたどり、現在の姿に至ったのでしょうか。先進的なオフィスづくりを表彰する「日経ニューオフィス賞」に関して研究*1を行った、名古屋大学大学院工学研究科教授の恒川和久さんに、各時代で先進的とされたオフィスの歴史とこれからの展望を伺いました。

*1 研究:一般社団法人ニューオフィス推進協会(NOPA)からの委託研究

日経ニューオフィス賞は「時代を映す鏡」。時代とともに変化を遂げるオフィスのあり方

私は名古屋大学で建築計画やファシリティマネジメントの研究をしていますが、その一方で大学の「施設・環境計画推進室」という組織で室長を務めており、キャンパスのあり方を考えるとともに学内施設の企画や設計も手がけています。第32回の日経ニューオフィス賞を受賞した「C-TECs(名古屋大学エネルギー変換エレクトロニクス研究館)」の建設には我々のチームが企画から携わり、プロジェクトを主導しました。そのほか、公共施設の建設や再編に関わることもあり、研究と実践の両面で建築に携わっています。

日経ニューオフィス賞は2023年度で第36回を数える賞で、主催は日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会(NOPA)です。1988年に第1回が開催され、以来、35年以上にわたって全国から先進的なオフィスを公募し、審査・表彰してきました。私は20年ほど日経ニューオフィス賞の中部ブロックの審査員として関わっていますが、そのつながりもあって今回NOPAから依頼され、日経ニューオフィス賞の応募・受賞オフィスの時代ごとの特徴や変化について調査し、分析を行いました。

35年の間に私たちの社会や生活が大きく変化したのは、皆さんもご存知のとおりでしょう。バブル期から平成不況、インターネットの普及、リーマン・ショック、東日本大震災など、さまざまな出来事が社会のあり方を変えてきました。日経ニューオフィス賞の歴代の受賞オフィスや応募オフィスを分析すると、時代の変化がオフィスに大きな影響を与えていることがわかります。その意味では、日経ニューオフィス賞は「時代を映す鏡」といえるかもしれません。

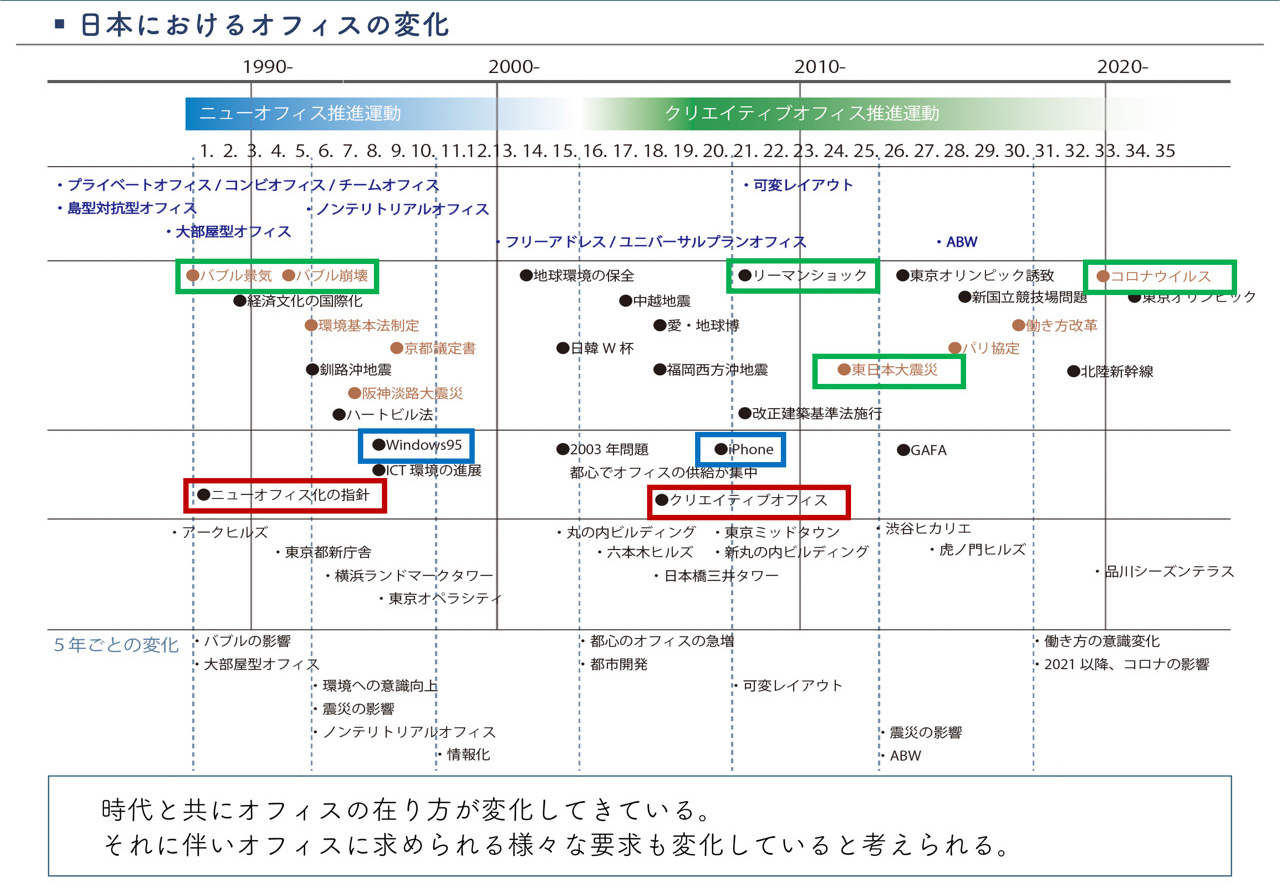

日本におけるオフィスの変化

今回の調査では、①全応募(4,164件)のうち主用途がオフィスのもの(約3,000件)を対象とする「属性から見たオフィスの変遷」、②受賞オフィス(約300件)を対象とし、コンセプトのキーワード分析に基づいた「年度によるコンセプト記述の特徴」「コンセプトコードについての分析」、③受賞オフィスの図面データ(219件)による「年度による図面から見たオフィスの特徴」、などに言及しました。

このうち②のキーワード分析によると、日経ニューオフィス賞の歴史は、大きく3つの時期に分類できます。第1期が設立から2000年代初頭までの「ニューオフィス化運動」の影響が色濃い時期。第2期が2000年代半ばからのクリエイティビティや生産性向上に焦点を当てた時期。そして、第3期が2010年代から現在に至る、サステナビリティへの関心の高まりを反映した時期です。以下では、日経ニューオフィス賞の歴史を、この3つの時代区分に沿ってお話しします。

快適性、生産性、サステナビリティ。時代とともに変遷するオフィスの価値

まず第1期には、通商産業省(現・経済産業省)が主導した「ニューオフィス化運動」の影響を受け、「快適かつ機能的」なオフィスづくりが奨励されました。ニューオフィス化運動とは、欧米諸国に比べて無機質でゆとりの少ない日本のオフィス環境を改善する推進活動のことで、真の目的は、国民生活における質の向上と内需拡大が狙いでした。

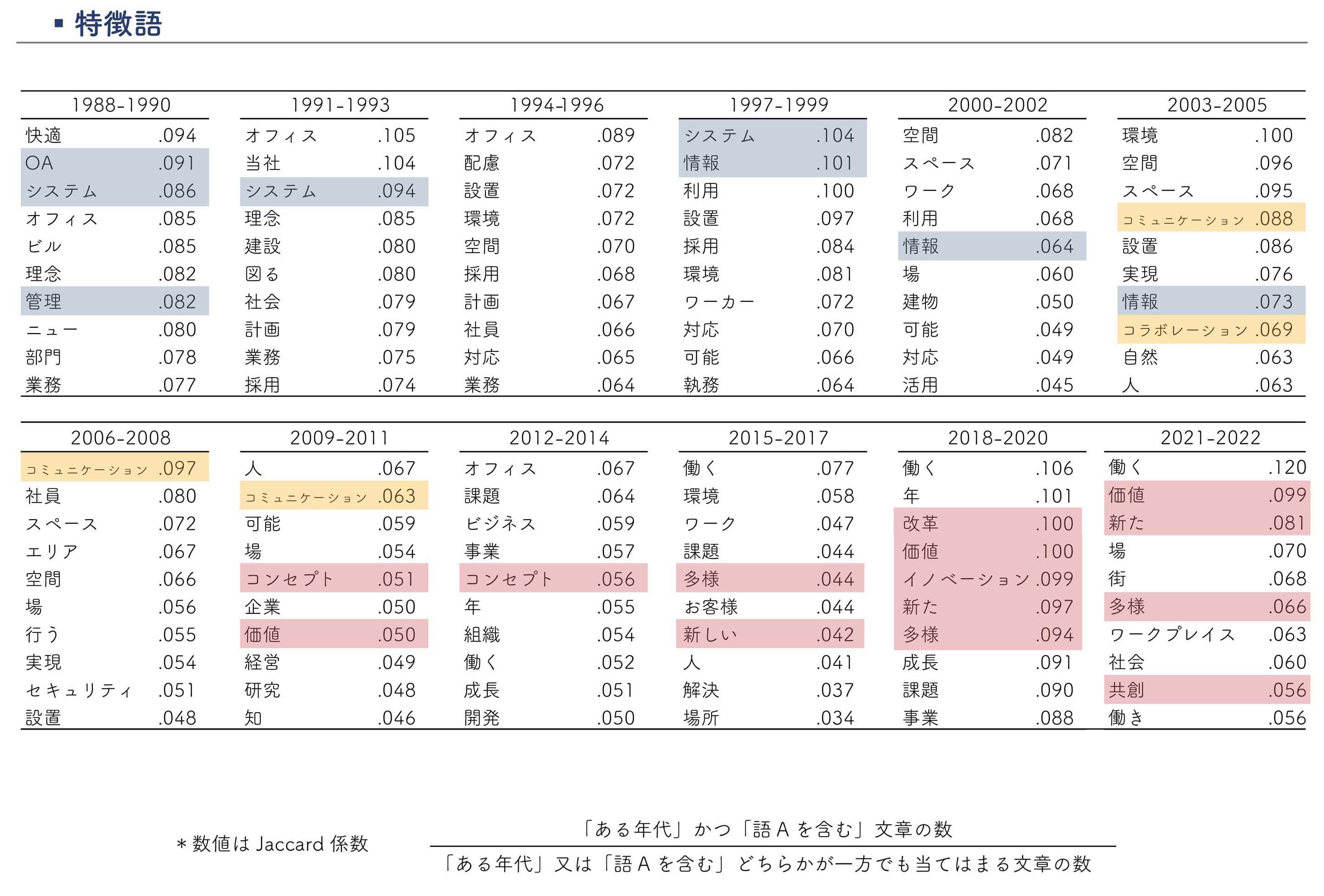

そうした流れを受けて日経ニューオフィス賞は設立されたため、第1期(1988〜2000年代初め頃)には「快適性」「情報化」を重視したオフィスが評価される傾向にありました。歴代の受賞オフィスのコンセプトをキーワード分析したところ、第1期には「快適」「環境」などの快適性や、「OA」「システム」などの情報化を志向するキーワードが多く含まれています。また、当時の審査委員は建築分野の有識者が多かったためか、経営やビジネスよりも空間的な観点が強く審査が行われていたように思います。

受賞オフィスのコンセプトのキーワード分析からわかる、3年ごとの特徴語

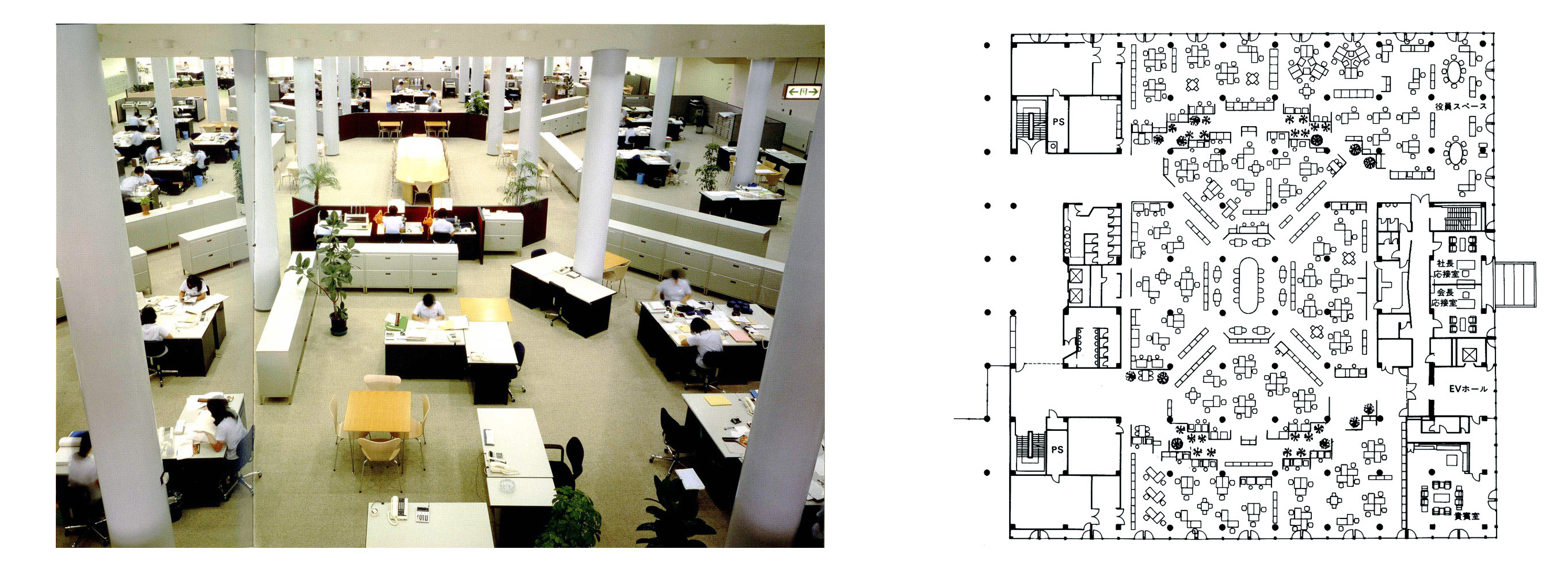

その代表的な例が、第1回に通商産業大臣賞を受賞した非鉄金属メーカーのオフィスです。このオフィスは、当時では珍しいオフィスランドスケープ*2を採用しており、観葉植物や明るい色のオフィス家具を用いてデザイン性の高い空間を作っています。デスクレイアウトも島型ではなく、情報の流れに対応したレイアウトや、建築的な斬新さが評価されていたことがわかります。

オフィスランドスケープを採用したオフィス

こうした傾向が一変するのが2000年代半ばからはじまる第2期です。1990年代、バブル崩壊やグローバル化の進展により、日本企業は厳しい国際競争にさらされるようになりました。そのなかで、オフィスにもイノベーションの創出や生産性向上を促す機能が求められはじめます。コンセプトのキーワードにも「コミュニケーション」「コラボレーション」などが多く含まれるようになりました。

この時期の代表的な受賞オフィスは、第19回で経済産業大臣賞を受賞した静岡県浜松市にある自動車部品メーカーの本社ビルです。このオフィスには、経営学者の野中郁次郎氏が提唱した「SECIモデル」に基づいたクリエイティブワークプレイスが設けられています。SECIモデルとは、暗黙知と形式知が相互作用しながら組織内の知識が生成されるプロセスを表したものです。このプロセスに沿ったデスクレイアウトや空間づくりにより、同社は知識創造を活発化し、組織やビジネスの強化を狙いました。

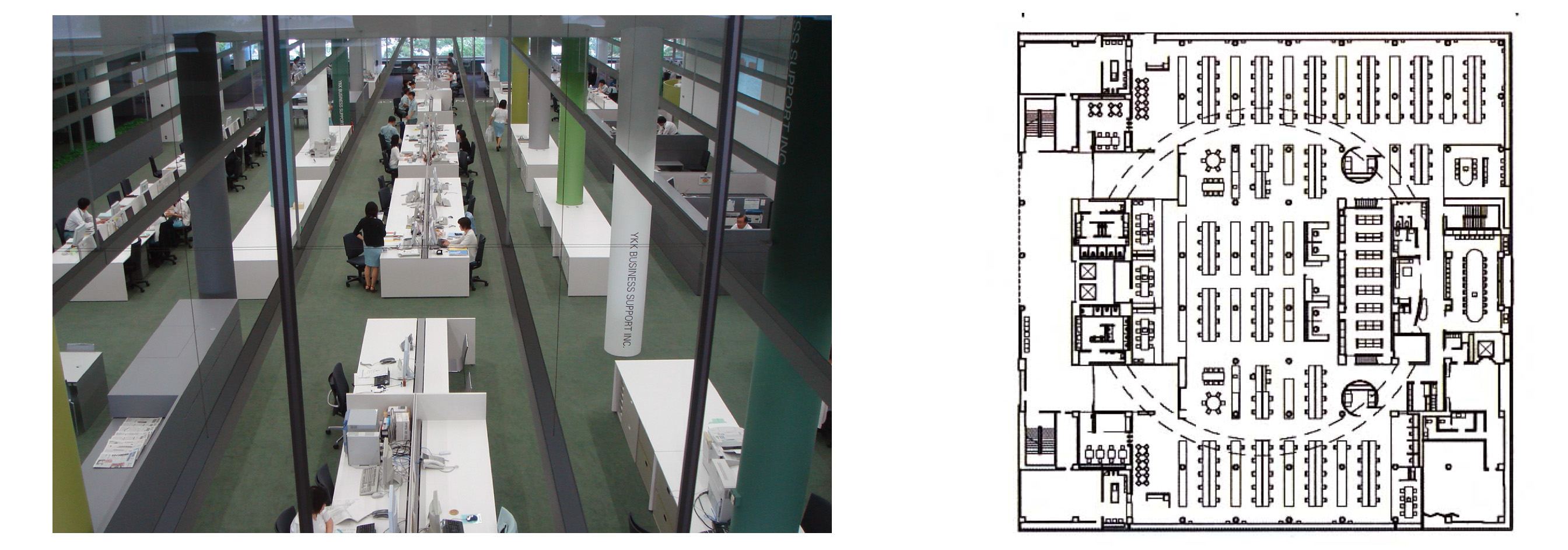

第1期と異なり、オフィスにおける効率性や知識創造行動を重視している点も、第2期の特徴です。言い換えれば、従来の建築的な質を重視した評価基準に、経営学的な観点が加わったともいえます。事実、これと同時期に、第1期で紹介した非鉄金属メーカーのオフィスは、ビジネス効率化の観点から子会社化した部門のオフィスへと全面リニューアルされていますが、その際には従来のオフィスランドスケープによるユニークな空間は排され、デザイン性の高さは維持したまま、横一列に整然とデスクが並んだレイアウトに変更されています。第2期には「効率性で経営にどれだけ寄与できるか」がオフィスの最も重要な価値でした。

効率性を重視したデザインのオフィス

そして、最後が現在のトレンドに連なる第3期(2010年代〜現在)です。第3期がはじまるきっかけは、2011年の東日本大震災だと考えています。大規模災害に直面したことで、社会全体でサステナビリティへの意識が高まり、その後のSDGsや気候変動問題への注目なども後押しして、オフィスのあり方が見直されはじめます。

具体的には、サステナビリティやESG経営を志向する受賞オフィスが急増しました。以前から省エネルギーやCO2排出削減を強調する受賞オフィスは多かったのですが、この時期にはBCP対策や働き方改革、社員のエンゲージメント向上など、ESG経営のS(社会)とG(ガバナンス)に注力するオフィスが増えたのが特徴です。

例えば、2010年と2017年の2度にわたり経済産業大臣賞を受賞した大手服飾メーカーのオフィスでは、そのコンセプトに大きな変化が見られました。2010年にはグローバル化の展開を進める時期、東京都心の高層ビルでチームとしての価値創造のあり方を追求しましたが、2017年のオフィスは臨海部の物流拠点の上部に巨大なフロアにオフィスを構え、その中心にブランド力をエンゲージメントに繋げるゆとりある共用スペースを設けています。

そして、この流れに拍車をかけたのがコロナ禍でした。テレワークが急速に普及し、社会全体で「何のためにオフィスがあるのか」が再考されることになりました。そうしたなかで、現在、オフィスは「人と人が出会う共有空間」として捉え直されはじめています。コンセプトのキーワードにも「改革」「価値」「イノベーション」などが多く含まれています。

現在のオフィスのトレンドを端的に表しているのが、窓際のスペースです。従来、窓際のスペースは管理職のデスクが配置されていました。しかし、歴代の受賞オフィスの図面を分析したところ、窓際を執務スペースにする割合は年々低下し、それと反比例する形で、窓に向いたカウンターや交流スペースとして用いる例が増えています。これは、今やオフィスが単に働く場所でなく、人と人が交流し、コラボレーションしながら企業活動を支える共創の場になっていることを表しています。

*2 オフィスランドスケープ:背の低いパーテーションや観葉植物などで区画し、コミュニケーションに従いデスク配置を行うオフィスプランニング手法。

オフィス・ワークプレイスは使う人とともに創り上げるもの

35年以上の歴史のなかで、日経ニューオフィス賞はさまざまな変遷を遂げてきましたが、その一方で「受賞オフィスは大都市のいわゆるオフィスビルが中心」という点は変わらないままです。

今後、日本は労働力人口の減少が見込まれているため、都市部に新たなオフィスビルを建設し続けるのは都市計画の観点からも好ましくありません。持続可能な社会を実現するためにも、「都市に集まって働く」という価値観から脱却し、人々がさまざまな場所で地域と共生しながら働く流れが強まるのではないでしょうか。そして、この流れに対応できるオフィス・ワークプレイスも求められていると思います。

ニューオフィス賞の中部ブロックの受賞オフィスですが、2022年に名古屋のデベロッパーの主導により、東海道新幹線の高架下に木造2階建てのオフィスが建設されました。ここには地元のスタートアップ企業が入居しています。以前のオフィスも高架下だったのですが、事業の拡大とともに拡張したオフィスを再び高架下に設けることとして、1階のスペースを貸し出したり、イベントを行うなどして、地域や大学と積極的に連携しながら事業を展開しています。ある一つのワークプレイスが起点となり、ビジネスが成長し、雇用が生まれ、地域が活性化していく一つのモデルケースといえるでしょう。今後は、こうしたオフィス・ワークプレイスの在り方が全国に普及していくことを期待しています。

では今後、オフィス・ワークプレイスの再構築を検討する際に必要な観点は何でしょうか。私は空間や情報システムの設計だけでなく、コンセプトワークとそのプロセスをより大切にするべきだと考えています。ファシリティマネジメントの役割は、建物そのものを作るだけではなく、組織のメンバーが自発性をもって仕事に関わり、相互にコラボレーションしながら新たな価値を生み出せる場を作ることでもあるからです。そのためには、実際にその場を使うメンバーを巻き込みながら、共に自分ごととして考えながら、組織全体で共有できるコンセプトを創り上げる必要があります。

私たちが携わったC-TECsでは、ノーベル物理賞受賞者である天野浩センター長が「世界を先導する研究所」を掲げ、そこに共鳴する教員や学生が一体になって空間づくりを進めました。

共創を生み出すことなどを目的にオープンラボ化を推進。1フロアに集結する異分野の6研究室・入居者のアイデアを取り入れながら、各研究室のセクショナリズムを取り払い、空間や体験を共有できる仕組みを盛り込みました。結果として、C-TECsは日経ニューオフィス賞を受賞しましたが、組織一体となったコンセプトワークが受賞を後押ししたと考えています。

オフィスやワークプレイスは、使う人とともに創り上げていくものです。自社の状況やステークホルダーとの関係を踏まえながら、組織全体でオフィス・ワークプレイスづくりに臨んではいかがでしょうか。

Research Report資料ダウンロード

リサーチレポート集発行!

多方面の有識者からのヒントがここに。

最新データを今すぐダウンロード

Newsletterえふ・マガ登録

NTTファシリティーズがお届けするメールマガジン『えふ・マガ』。

環境や建築、レジリエンスなどに関する社会動向を、有識者のインタビューやビジネスコラム、プロジェクト事例を通じて、日常やビジネスの現場で参考になる情報をお届けします。

お気軽にご登録ください。