米国政府の関税引き上げ政策が世界貿易に波紋を投じ、日本でも連日メディアで報じられています。そのなかで4月2日以降、輸入自動車へ一律25%の関税を課すことが伝えられ、日本の基幹産業と言える自動車産業が大きな影響を受けると考えられています。今回は、関税引き上げに伴う影響やその対応について考察します。

米国政府が実施する関税の目的とは

2025年3月4日、米国政府はカナダとメキシコからの輸入品に対して25%の関税措置を中国へは10%の追加関税措置を発動させました。これを受けカナダ政府は、米国からの輸入品へ同国と同じ25%の報復関税を課す方針を表明しました。メキシコ政府も対抗措置の検討を開始したと伝えられているなか、中国政府も米国からの輸入農水産物へ10~15%の追加関税を課すことを決定しました。

2025年3月4日、米国政府はカナダとメキシコからの輸入品に対して25%の関税措置を中国へは10%の追加関税措置を発動させました。これを受けカナダ政府は、米国からの輸入品へ同国と同じ25%の報復関税を課す方針を表明しました。メキシコ政府も対抗措置の検討を開始したと伝えられているなか、中国政府も米国からの輸入農水産物へ10~15%の追加関税を課すことを決定しました。

このような貿易摩擦の火種となっている関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきました。今日では一般に「輸入品に課される税」と定義され、多くの国が関税を実施しています。その範囲は農産物や工業製品、薬品をはじめ幅広い分野にわたり、日本では乳製品や魚類缶詰、たばこを含む農産物などへ関税を課しています。かつて関税は、ほかの租税同様、その収入は国庫収入となることから財源調達手段として大きな役割を果たしてきました。現在では、国家の徴収体制が整備されたため、財源調達手段としての関税の意義は相対的に小さくなり、自国の産業保護が関税の重要な目的となっています。これは、輸入品に高率な関税を課すことで、国産品との価格差を縮め、輸入品が安価または高品質であることが原因で売れなくなることを防いでいます。

現在米国政府は、関税により自国の産業を保護し、雇用創出を図ることで国内経済を豊かにすると表明していますが、関税に注目したのは今回が初めてではありません。第25代米大統領のウィリアム・マッキンリーは、1897年に大統領に就任すると保護主義政策を推進し、自国に入ってくる製品へ50%もの関税を課す法律を成立させました。高率な関税を実施したことで19世紀末には、米国に1億6,000万ドルの収入をもたらした一方、国内で物価高騰を引き起こし、インフレを誘発したと言われています。

話は変わりますが、2025年1月24日にアラスカ州の北米最高峰デナリが旧称のマッキンリーに変更されました。デナリは1896 年に現地を探索していた男性が、当時米大統領候補だったウィリアム・マッキンリーの名にすることを提案し、1897年に正式決定されました。その後、2015年に「先住民に敬意を込めて」としてアラスカ先住民が呼びならわしてきた「デナリ」へ戻されたのですが、関税改革を行った元大統領に敬意を表し、この度マッキンリーへ改められたと報じられています。

日本の自動車産業に迫る米国関税の影響

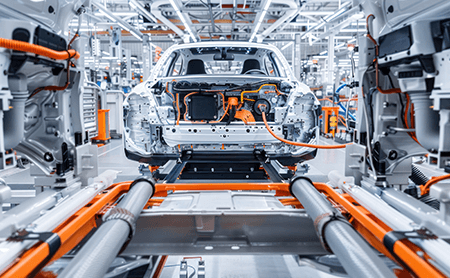

米国政府は、2025年4月2日から輸入自動車へ一律25%の関税を課す方針も明らかにしています。財務省が2025年1月30日に発表した2024年の貿易統計では、日本の年間自動車輸出総額は約18兆円あり、そのうち1/3の約6兆円が米国向けとされています。そのため大きな影響を受けることが予想されており、「例外は設けない」という米国政府の方針のなか、日本政府としてはこれまでの日米の同盟関係を訴え、これを回避したい意向を示しています。

日本車の海外輸出は1970年代にさかのぼります。高品質で低価格、小排気量で燃費の良い小型車が輸出され、米国でも幅広い層に人気となりました。大型で大排気量というアメリカ車と対極にあったことで、日本車への人気が高まり、日本の自動車メーカーは相次ぎ同国へ進出し、現地生産を開始しました。そして大規模な工場の設置により、大量の雇用も創出しました。現地生産開始とともに「自動車摩擦」を回避するため、日本政府は1978年に自動車および自動車部品の関税を撤廃し、現在では米国に限らずすべての国からの輸入に関税を課していません。それに対し米国政府は、乗用車2.5%、トラック25%、バス2%、自動車部品2.5%の関税を課しています。

米国向け輸出自動車に課せられる25%の関税を回避する対策として、現時点では輸出台数を減らし現地生産台数を拡大させることが考えられています。すでに同国へ拠点を構えている日本の自動車メーカーでは、その検討と準備を開始していると言います。一方、労働コストが低いことを理由に、メキシコに拠点を構える自動車メーカーは、関税を回避するため、米国政府の関税実施が明らかにされていない東南アジアなどからの輸出に切り替えるといった対策を急ぎ検討する必要があります。こういった検討は、米中貿易戦争のさなかにも行われ、生産拠点を中国からタイやベトナムに移管した例も少なくありません。

しかし、米国での現地生産台数を増やせば、現地の雇用は増えますが、日本国内では生産台数が縮減するといった「空洞化」が起こる可能性は否定できません。自動車産業のサプライチェーンは素材から部品など幅広い裾野を持ち、日本の基幹産業とも言えるだけに影響が広範囲に及ぶことも考えられます。

貿易の潮流と日本に求められる対応

自国の産業保護のために、各国が関税を乱発すると貿易の自由度が失われることになります。そこで不当な関税を防止し世界の貿易拡大を図るため、1947年にGATT(関税および貿易に関する一般協定)が締結され、GATTはその後、1995年にWTO(世界貿易機関)に発展しました。2010年に交渉が始まったのがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)です。TPPは太平洋沿岸にある米国、カナダ、日本、オーストラリア、シンガポール、チリ、メキシコなど12か国が加盟するFTA(自由貿易協定)で、農産物、工業製品などの関税の削減や撤廃などの加盟国共通ルールを策定することで経済活動の活発化を狙ったものです。

自国の産業保護のために、各国が関税を乱発すると貿易の自由度が失われることになります。そこで不当な関税を防止し世界の貿易拡大を図るため、1947年にGATT(関税および貿易に関する一般協定)が締結され、GATTはその後、1995年にWTO(世界貿易機関)に発展しました。2010年に交渉が始まったのがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)です。TPPは太平洋沿岸にある米国、カナダ、日本、オーストラリア、シンガポール、チリ、メキシコなど12か国が加盟するFTA(自由貿易協定)で、農産物、工業製品などの関税の削減や撤廃などの加盟国共通ルールを策定することで経済活動の活発化を狙ったものです。

ところが2017年1月、米国がTPP離脱を表明したことを受け、米国以外の11か国でCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)を締結することになりました。CPTPPは、2018年12月に6か国(日本、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア)で発効し、その後2023年7月までにほかのすべての原署名国(ベトナム、ペルー、マレーシア、チリ、ブルネイ)で発効しました。さらに太平洋から遠いイギリスも加わるなど、関税を撤廃し自由な貿易を拡大することが世界的な潮流となりつつあります。なお、EU(欧州連合)域内でも貿易の拡大を推進するため、互いに関税を課していません。

このような世界の潮流を背景に、米国政府は今後、半導体や薬品などへも関税を課す計画があることを明らかにしています。日本の輸出産業は円安効果を享受してきましたが、高率な関税により、勢いが削がれる可能性が考えられます。

日本がこれらに対応していくためには、強みである「高品質・高技術」をさらに追及し、関税の影響を受けにくい付加価値の高い製品の開発により国際競争力を向上させていくことが必要になるでしょう。また、EUや東南アジア市場の開拓、さらには日本国内の需要拡大や観光業、サービス業をより一層成長させることで日本の消費市場を活性化させることが求められます。4月以降、日本企業は戦略を見直す必要が生じますが、中長期的な視点に立つと新たなビジネスチャンスを得られることも考えられます。私たち一人ひとりが創意工夫を重ねることで、誰もが安心して暮らせる豊かな未来を切り拓く大切なきっかけとなるかもしれません。

関連する記事

メールマガジンで配信いたします。