働きやすい職場づくり

NTTファシリティーズグループは、社員一人ひとりが持ち得ている能力を最大限発揮できるよう、雇用、教育人権保護、健康管理など、さまざまな面から各種制度などを整備し、社員をサポートしています。

ダイバーシティの推進

ダイバーシティを推進する企業グループとしての体制整備

NTTファシリティーズは、かねてよりダイバーシティ推進のため、女性の活躍促進をはじめとする多様な施策へと積極的に取り組んできましたが、2015年8月に、その取組をさらに加速させるため総務人事部に「ダイバーシティ推進室」を設置しました。

ダイバーシティ推進のために、「ダイバーシティを尊重する企業文化・風土の醸成」、「ワークライフマネジメントの推進」及び「多様な人材の活躍促進」を活動の3本柱に、より働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。

ダイバーシティ推進の目的

一人ひとりのワークとライフをともに充実させ、一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮できる会社になることで、多様性を強みに変えていける企業になる。

NTTファシリティーズグループにおけるダイバーシティ推進活動の3本柱

- ダイバーシティを尊重する企業文化・風土の醸成

多様な意見を尊重する企業文化を醸成することで、イノベーションが実現しやすい風土を醸成する - ワークライフマネジメントの推進

働き方改革により、育児や介護など時間的制約のある社員も含めたすべての社員がワーク、ライフともに充実し生産性高く働ける会社となる - 多様な人材の活躍促進

女性社員、障がいを持つ社員、介護を行う社員、外国籍社員等、様々な社員が、多様性を活かして活躍できる仕組みを構築する

ダイバーシティを尊重する企業文化・風土の醸成

多様な意見を尊重する企業文化を醸成することで、イノベーションが実現しやすい風土を醸成することを目的に社員の啓発活動を推進しています。

2016年度の主な取り組み

- 2016年 4月 経営幹部を対象とした「ダイバーシティ講話」を実施

- 2016年 6月 社内ホームページに、仕事と育児の両立体験談を掲載

- 2016年 8月 社内ホームページに、仕事と育児の両立体験談を掲載

- 2016年10月 LGBTに関する指標「PRIDE指標」で「ゴールド」表彰

- 2016年10月 社内広報誌にダイバーシティ講座「LGBTを知ろう!」を掲載

- 2016年11月 ダイバーシティに関する意識啓発を目的とした、全社員を対象のeラーニング実施

- 2017年 1月 全社員等を対象に、ダイバーシティに関する社員意識調査を実施

- 2017年 3月 社内ホームページに、「ダイバーシティ 経営幹部に聞く」一法師社長インタビューを掲載

ワークライフマネジメントの推進

社員の仕事と育児・介護との両立やワークライフマネジメント実現のため、各種社内制度の紹介、両立体験談の紹介など、情報発信により理解浸透を図っています。

育児・介護支援制度

働き方改革により、育児や介護など時間的制約のある社員も含めたすべての社員がワーク、ライフともに充実し生産性高く働ける会社となるよう、社員の仕事と子育てや介護との両立を図るための環境の整備を推進しています。

制度名称 対象者 概要 出産休暇 女性 出産のために、産前は6週間、産後は8週間の休暇を取得できます。 看護休暇 男性

女性疾病や予防接種、健康診断、配偶者の出産などに対し、一定期間の看護休暇を取得することができます。 育児休職 男性

女性育児に専念するために、子が満3歳になるまで休職できます。 育児のための

短時間勤務男性

女性育児のために小学3年生の年度末までの子を有する期間について、一定期間勤務時間を短縮して働くことができます。 特別休暇

(育児時間)女性 生後満1歳に達しない乳児を育てるために、日々、一定時間の育児時間の申し出を行うことができます。 子の養育を行う者の時間外勤務の免除 男性

女性小学校入学前の子を養う社員は、一定の期間、時間外勤務を免除するよう申し出ることができます。 子の養育または介護を行う者の時間外勤務制限、深夜業の制限 男性

女性小学校3年生以下の子の養育、または負傷等による常時介護のため、時間外勤務の上限設定および深夜業の制限が可能です。 育児に専念するために退職した社員の再採用について 男性

女性育児に専念するために退職した方は、一定の要件を満たした場合、選考により、再採用されることがあります。 介護のための短期の休暇 男性

女性家族の介護のため、勤務できないときは、短期の休暇を申し出ることができます。 介護休職 男性

女性常時介護を必要とする家族の介護に従事するため、一定期間休職できます。 介護のための短時間勤務 男性

女性常時介護を必要とする家族の介護に従事するため、一定期間勤務時間を短縮できます。

上記制度に加えて、育児・介護を理由とした個人単位の始終業時刻の変更(シフト勤務)を検討し、2016年4月から導入し、仕事との両立を支援する環境整備をしています。

在宅勤務制度

在宅勤務については、ワークライフマネジメントの推進及び社員の更なる主体性・創造性の発揮による業務の生産性の向上を目的として、部門や理由を問わず希望者を年に2回募り、上長が在宅勤務可能な業務と判断すれば月8日を限度に利用できる制度として展開しています。

2016年度の主な支援制度の利用状況

- 出産休暇制度利用者:21名

- 育児休職制度利用者:41名

- 介護休職制度利用者:4名

- 在宅勤務制度利用者:41名

多様な人材の活躍促進

女性社員、障がいを持つ社員、介護を行う社員、外国籍社員等、様々な社員が、多様性を活かして活躍できる仕組みを構築しています。

女性活躍推進法に基づき、2016〜2018年度における行動計画を策定し、女性社員がいきいきと活躍できる環境整備を推進します。

また、次世代育成支援対策推進法に基づく2015〜2016年度における行動計画を実行し、諸制度の利用に対する職場理解の促進、休職前後の社員に対する支援、若手社員への研修充実、ワークライフマネジメントに関するセミナー実施に取り組みました。

障がい者雇用については、採用活動を強化するとともに、長期就業できる職場環境づくりに取り組んでいます。

- 障がい者雇用率:1.78%(NTTファシリティーズ2016年6月)

- 新卒採用者に占める女性の割合:23.3%(NTTファシリティーズ本社及び地域会社7社2016年4月入社)

ライフデザイン研修の実施

NTTファシリティーズグループでは、社員の生涯設計が多様化・個別化していくことを踏まえ、社員一人ひとりがキャリアの節目ごとに自らの職業人生を含めた生涯設計を行えるよう、40 歳、50 歳などの節目でライフデザイン研修を実施しています。

2016年度実績:実施回数 5回 延べ参加人数 231人

労使の対話

管理職を除く日本国内の従業員のほとんどは、日本労働組合総連合会の加盟組合であるNTT労働組合(以下「労働組合」)の組合員であり、労使関係は安定しています。なお、過去10年以上にわたって労働組合によるストライキは経験していません。2016年度は労働組合との協議・交渉を64回行いました。 また、NTT労働組合と定める労働協約の「社員の配置転換に関する協約」に基づき、業務上の変更を実施する場合は発令すべき日の10日前までに通知しています。

福利厚生

NTTファシリティーズグループでは、さまざまな角度から社員の生活をバックアップできるよう、福利厚生の充実に取り組んでおります。 また、福利厚生ニーズに応じてメニューを選べる「カフェテリアプラン」を導入しており、各社員が豊富なメニューから選択できるようになっています。

主な福利厚生の内容

NTT健康保険組合直営保養所

就業能力の向上

人事評価制度

評価者研修

人事評価は、評価を決定することのみを目的としているものではなく、評価を通じて、社員の能力開発、モチベーション向上を図ることで業績を向上させる重要な役割を担っています。 このような考えにたち、NTTファシリティーズグループでは、成果・業績を重視した人事評価制度が社員の成長を支えていく仕組みとして一層機能するよう、社員が中期的・高度な目標設定が行えるような評価制度としています。

プロフェッショナル人材の育成

NTTファシリティーズグループの事業第一線において活躍するプロフェッショナル人材を育成していくため、中長期視点に立って強化するべき能力・専門スキルの明確化を図り、公的資格の取得推進を勧奨していくとともに、キャリア形成をタイムリーにサポートする多種多様な専門別技術研修などを実施しています。

主な資格取得者状況(2017年4月現在)

研修体系

NTTファシリティーズグループでは、新入社員から経営層まで、各階層別に研修を実施しています。具体的には、課題設定力、行動力、変革意識の強化を基本方針にすえ、当社グループのノウハウを活かしたソリューション提供、融合ビジネスを先導・実践できる人材育成をめざしています。また上位階層では総合力を発揮するためのマネジメント力の向上も視野に入れた各種研修カリキュラムを実施しています。

また、2012年度からは、技能修得環境として新たに構築したNTT中央研修センタ6号館における実習設備の運用を開始し、技能と知識に関するテクニカルスキル修得と現場実践力のさらなる強化、NTTグループとしての一体感とグループシナジーの醸成に重点を置いた研修カリキュラムの提供に取り組んでいます。

電力工事の施工体験研修

階層別研修(新入社員)

NTT東日本研修センタ6号館

自己啓発支援

NTTファシリティーズでは、専門別・階層別に開催する集合研修のほか、社員の多種多様な自己啓発をサポートすることを目的として、各種通信教育コースの受講、及び公的資格の取得を支援しています。

その他、海外のビジネススクールなどへの留学を通して、専門スキルの習得、異文化への適応力、交渉力などを体得する「専門職学位取得支援制度」※により、社員の国際感覚醸成を支援しています。

※ 専門職学位:MBA(経営学修士)、MOT(技術経営修士)、LLM(法学修士)等

労働安全衛生

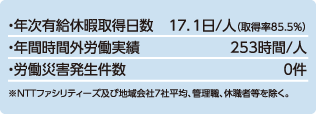

2016年度労働安全衛生の実績

全ての社員が遺憾なく能力を発揮できる安全で健康的な職場環境を整備・提供することは、企業の社会的責任の一つです。NTTファシリティーズグループでは、社員の心と身体の健康を守るための活動に取り組んでいます。

「社員の安全」に向けた取り組み

- F-OSMS(労働安全マネジメントシステム)に基づいた安全活動の計画化、

改善を重視したチェックと優良施策を展開 - 安全文化の創造に向けた安全意識の醸成(安全ポスターの募集)

- 安全を褒める仕組みの導入による安全活動の活性化

- 安全eラーニングによる一人一人の安全に関する知識の習得と実践(年4回)

- SQAT活動(サービス品質保証活動)、e-SQATの満点になるまでの繰り返し学習やフォローアップ

- NTTグループ会社と連携した事故撲滅施策の展開(人身事故事例の動画配信)

- 協力会社に対し「安全情報共有Web」を活用した事故情報のプッシュ型配信を実施

「健康経営」に向けた取り組み

社員の健康は、会社及び社会によって不可欠な財産であることから、健康の維持・増進の取り組みを社員自身に委ねるだけではなく、会社が主体的かつ積極的に寄与することを目的として、「健康経営」に取組んでいます。

2016年度の取組みを通じて、2017年度には経済産業省が認定する「健康経営優良法人(ホワイト500)」のNTTファシリティーズグループでの認定を目指します。

安全・健康の日の設定

毎月10日を「安全・健康の日」として設定し、食中毒・熱中症・交通事故防止など、時節をとらえた「厚生だより」(社内報)をホームページに掲載し、社員への注意喚起および安全・健康に関する各種情報を発信しています。

また、各職場での安全・健康ミーティングなどでは、社員の講話による一層の安全・健康意識の高揚に努めているほか、「安全第一」の考え方を基本に、安全パトロールの実施による安全な職場環境の維持・改善にも努めています。

今後も、安全衛生委員会などにおいて各種安全衛生施策の検討・推進を図っていきます。

安全・健康に関するオンライン月刊紙

「厚生だより」

過重労働の防止

時間外労働の状況を適正に管理し、また労働時間を縮減していくために、パソコンログ管理機能の導入のほか、時間外労働予定時間を明記したカラーカードの掲示などの取り組みをしています。

また、過重労働による健康障害防止策の管理ルールを徹底し、長時間の時間外労働をした社員に対しては産業医による面談を確実に実施し、健康管理に配慮しています。

2016年度労働衛生安全に関する指標

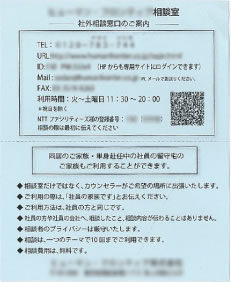

カウンセリングセンタの開設

社員およびその家族の悩み事(仕事、人間関係、家庭問題など)の相談窓口として、会社に直結しない(本人の了承なしに相談内容などを会社に報告しない)独立したカウンセリングセンタを開設しています。

相談機能としては、電話やメールなどによる対応はもちろんのこと、専門カウンセラーによる面談を中心とした質の高いサービスを提供しています。

2016年度は、昨年度に引き続き、カウンセリングの利用促進を図るため、毎月発行の「厚生だより」(社内報)や社員全員が閲覧可能な「健康ハンドブック」への記載など、さまざまな機会に周知を図りました。

社員に配布されている相談窓口の案内

メンタルヘルスケアに関する取組み

NTTファシリティーズグループとして、従業員の心の健康を守るため、メンタルヘルス対策の取組みを推進しています。

2016年度は、メンタルヘルス不調の早期発見を目的として、メンタルヘルスケアの4つのケアのうち、職場の上長等のラインによるケアの充実に向けて、管理者に対するメンタルヘルスマネジメント検定取得に向けた取組みを2015年度に引き続き実施しています。

NTTファシリティーズとしても、社員等のメンタルヘルス対策の充実・強化の観点から、階層別(管理者・主査・一般社員)セミナーを実施するとともに補完的育成研修として、eラーニング研修を実施し、メンタルヘルス意識の維持・高揚を図っています。

2016年度の成果

- メンタルヘルスマネジメント検定試験合格者:274名

- メンタルヘルスeラーニング実施率:95.6%

メンタルヘルスセミナーの様子

生活習慣病予防対策の励行

NTTファシリティーズグループとしては、生活習慣病の基礎知識や生活習慣の改善方法を習得するとともに、健康への意識醸成を図ることを目的とした特定保健指導の実施率向上に向けて、社内で保健師による指導を受ける機会を提供する等の取組みを実施しています。

また、運動機会の提供による社員の心身の健康増進に寄与する観点から、公認職場サークルの認定制度を制定し、積極的な活動を推奨しています。

また、特定健診の対象となる年齢(40歳)前の社員に対し、「生活習慣病予防のための取り組み方法」などの知識を習得するための一助として、35歳社員等に対する生活習慣病セミナーを実施しました。

生活習慣改善にむけ配布される小冊子